youtubeは日本語字幕を校正してありますので、字幕付きでご覧下さい。

youtubeは日本語字幕を校正してありますので、字幕付きでご覧下さい。

□陳捷先生にやっとお会いできたんです。白川静記念東洋文字文化研究所で甲骨文字がご専門なのてすが、前に「東」という文字が形から見て木から日が昇るのように見えるけれど、甲骨文字を調べると起源はそうじゃないという話を伺ったことがあって、是非お会い出来たら次は質問したいと思っていたことがあったのです。

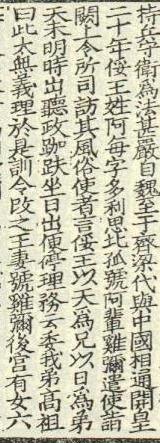

□他でもない『隋書』「俀国伝」のことです。「俀王以天為兄以日為弟」の解釈です。「倭王は天を兄とし、日を弟にしている」という意味ですと言われました。

□「ええ、普通に読めばそうですが、それでは当時は推古女帝で、厩戸王摂政ですから、その時代に合いません。それに記紀伝承にも倭王が天を兄とし、日を弟にするような伝承や祭祀はありません。

□まあ倭王は現人神だから天を兄としたり、日を弟にしたりしてもおかしくないという解釈もあるでしょうが、できれば当時の倭国に相応しく解釈できないかということで、こう解釈できないかと思いまして。つまり倭王、倭王の兄天、倭王の弟日の三人登場ではなく、倭王は二人と解釈するのです。

□兄倭王は天と呼ばれ夜に天を祭祀します。夜が明けたら弟倭王が出て、日常政務をとるので日と呼ばれるということで『倭王は天を以て兄とし、日を以て弟とする』と解釈できませんか?登場人物は兄倭王天と弟倭王日の二人です。」と尋ねました。

□そしたら「倭王を主語ではなく話題の題目として『倭王、天を以て兄とし、日を以て弟とする』と区切れば可能です」とあっさり私の読み方でも解釈として成り立つことを認めていただいたのです。こちらが勝手にこう読めるといっても、中国人で古代の文章に詳しい人にそれは無理だと言われれば、こちらも躊躇します。

□大山誠一さんは天を兄、日を弟するような極めて未開な信仰で、中国の天や日についての考え方もまるで知らないのに、急に漢字文化に接してすぐに『憲法十七条』など書けるはずないということの証拠にしていたわけです。

□古代中国では天は天帝で皇帝に天命を下すわけですし、日は世を照らす皇帝のシンボルです。ですから倭王は、天帝の弟分で、皇帝の兄貴分ということになり、隋の文帝(楊堅)が「はなはだ義理なし」と改めるように指示したのも当然だということになります。実際に現代の高名な学者先生たちもそう受け止めているので、楊堅さんもそう誤解されたかもしれませんね。

□古代中国では天は天帝で皇帝に天命を下すわけですし、日は世を照らす皇帝のシンボルです。ですから倭王は、天帝の弟分で、皇帝の兄貴分ということになり、隋の文帝(楊堅)が「はなはだ義理なし」と改めるように指示したのも当然だということになります。実際に現代の高名な学者先生たちもそう受け止めているので、楊堅さんもそう誤解されたかもしれませんね。

□ただし、推古女帝は厩戸王の叔母ですから兄弟ではありません。第一兄だと男だろうという人もいますが、それは兄媛(えひめ)・弟媛(おとひめ)という表現もあり、女で兄は支障なしです。そして大王ー摂政関係になった時に一体感を強めようとして兄弟の契をしたことも十分考えられます。

□そうすると、兄王は暗い内に天に天意を伺っていて、日が昇ると弟王が政務をとったことになり、推古女帝ー厩戸王の関係と照応します。ですが、ここに重大な問題が生じます。女帝が祀っていた天は北極星や月やオリオン星ということになりますね。とすると太陽神信仰ではありません。

□そうすると、兄王は暗い内に天に天意を伺っていて、日が昇ると弟王が政務をとったことになり、推古女帝ー厩戸王の関係と照応します。ですが、ここに重大な問題が生じます。女帝が祀っていた天は北極星や月やオリオン星ということになりますね。とすると太陽神信仰ではありません。

□記紀神話は太陽神天照大神が高天原の主神であり、かつ大王家の祖先神だったはずですが、七世紀末まではそうではなかったことになるわけです。ところが第二回遣隋使では「日出処之天子」ということで太陽中心の世界観になっていて、その間に大きな神道改革があったことを伺わせます。

□これは別に難しい発見ではありませんね。でもどうしてこんな簡単なことに気づかなかったのでしょう。それは記紀神話なんて七世紀末の創作がほとんどで歴史解読の役に立たないとか、『隋書』「俀国伝」なども怪しい、だって600年の遣隋使なんて『日本書紀』には書いてないから創作だろうと信じてないのです。

□疑うのは学者の大事な仕事ですから大いに疑えばいいのですが、疑ってばかりで、史料の提供してくれている重大な情報を見落としてしまったら、それこそ歴史を見ることができなくなります。歴史学者たちの目は節穴だったと言われても仕方ありません。