『パンデミック』赤阪俊一著 目次と序

第一章 イングランドの小さな村で

1、ペスト菌はノミに、ノミはネズミに寄生して旅をする

ペストはペスト菌によって引き起こされる病である。このペスト菌は、かつて六世紀のヨーロッパにも存在した。しかしそれが消滅してかなりの年月が経つ。ではこの黒死病のペスト菌は今回どこからやってきたのか。実はそれがあまりよくわかっていない。通説的にはヒマラヤ山麓ということになっているのだが、中国が起源であるという学者もいる。最近は北イラク起源説とカスピ海周辺起源説が有力になりつつある。ともあれヨーロッパの外のどこかで発生したわけだ。

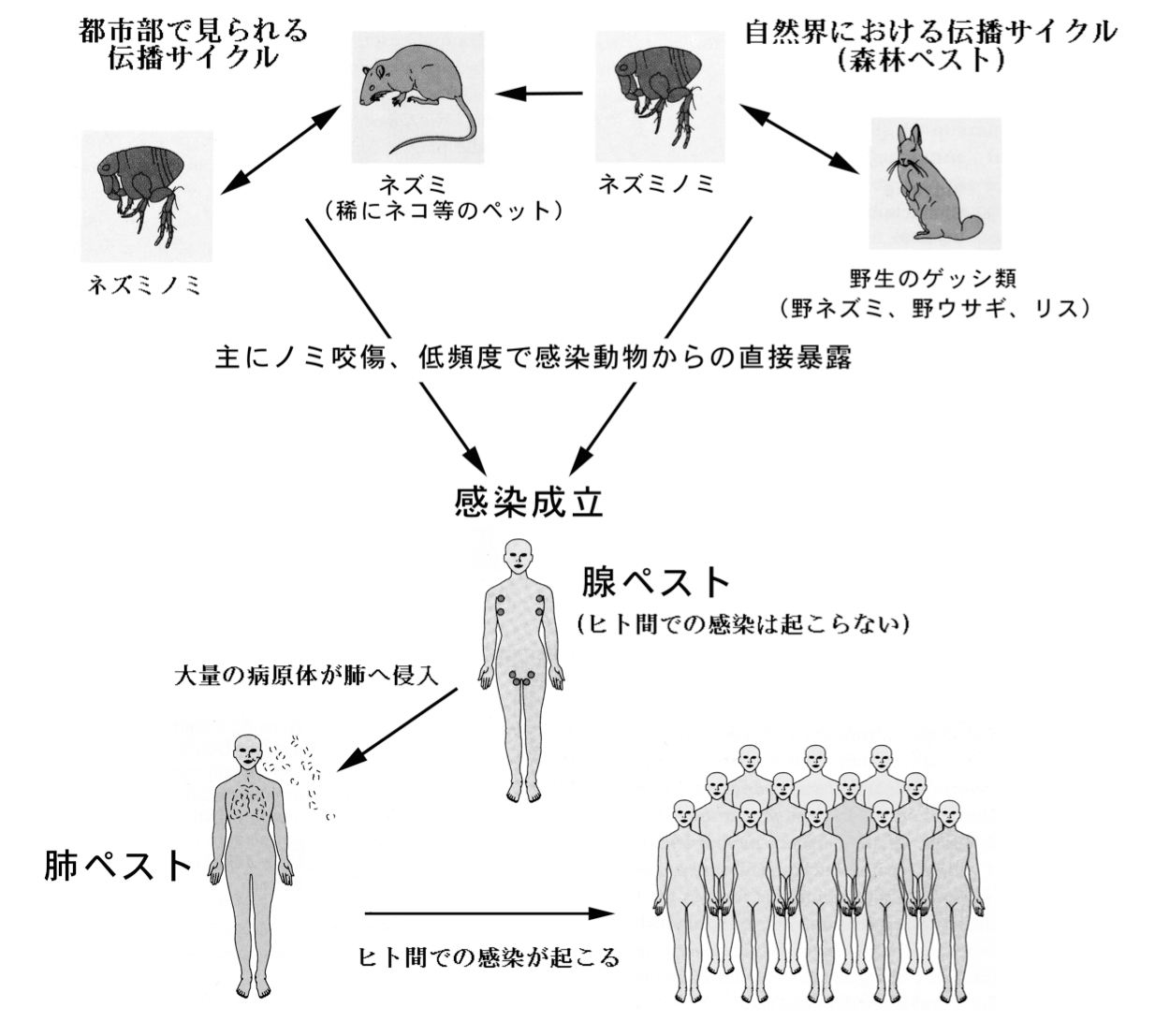

先ほども述べたようにペスト菌はノミに寄生し、ノミはネズミに寄生して旅をする。さてこのノミとネズミであるが、これがなかなか種類豊富であって、ペスト菌はどんなノミでもOKというわけにはいかないようだ。それにノミのほうでもいろいろ好き嫌いがあるようだ。

どんなノミでも人間にペスト菌を移すことはできるようであるが、主としてペスト菌を媒介しているのはネズミノミと言われる種類のノミである。ネズミノミはどうも人の血液は好みではないようなのだが、宿主のネズミが死ぬとしかたないので人間に跳び移って、人間の血を吸うことになる。このときネズミノミがペスト菌に感染していたら人間にペスト菌を移すことになる。このネズミノミはネズミにだけ寄生するのではなく、さまざまな齧歯類(げっしるい)に寄生する。そのなかで人間に一番近いところに住んでいるのがクマネズミであり、このクマネズミが媒介者になることが多い。ちなみにネズミノミは宿主がいなくても六週間ほどは生息できるようであり、商品として運ばれる穀物や衣服にくっついてかなりの距離を旅することができたはずである。

クマネズミもネズミノミからペスト菌を移されたら感染して病気になる。人間と同じである。だからペストが流行する前にはクマネズミが大量に死んでいるのが観察される。クマネズミという宿主がどんどん死んでいなくなるのでネズミノミはしかたなく人間にとりつくことになる。

ところが不思議なことに黒死病が人間を襲う前にネズミが大量に死んだという記事がまったくないそうである。それを証拠にこの時の病気はペストではないと主張する学者もいる。ぼくはそれに対してなんらかの意見を言うだけの材料を持っているわけではないが、大方の研究者がペストであると結論しているのでおそらくペストであったのだろうと思っている。

なんだか大勢順応主義的日和見主義であるが、論じるための材料が手元にないのでしかたがない。ではなぜネズミが死ななかったのか。おそらく死んでいたのだと思う。中世にはネズミなどありふれた動物であり、それがそのあたりで死んでいたとしても、だれも気にしなかったのではなかろうか。別に特異なことでもないので記録には残らなかったというのが真実だと思っているが確信はない。

さてネズミノミは人間の荷物の中に隠れて旅をする。平和な時期であれば商人たちはかなりの距離を旅し、ペスト菌もかなりの距離を旅する。今回の場合も同じである。どこかから旅をしてきて、13世紀の中ごろには南ロシアのアゾフ海付近までやって来ていた。

2、カッファを包囲したモンゴル人が黒死病で死んだ

アゾフ海にはドン川が注いでいる。そのドン川の河口にターナという町がある。この町は中国へと向かう陸路の出発点であり、ジェノヴァ人が多数住んでいた。このターナで1343年イタリア商人と地元のムスリムがけんかをした。それがきっかけになり、それはやがてジェノヴァ人とモンゴル人の間の戦争へと発展し、ジェノヴァ人たちは船でクリミア半島の南端部にあったカッファ(現在のフェオドシアである)に逃げ込むことになった。モンゴル人たちはカッファまで彼らを追って来、ここで包囲戦となった。

カッファはもとは小さな町であったが、ジェノヴァ人がやって来てこの町を大都市へと作り変えた。当時カッファは人口七万から八万の大都市に育っており、港には200を下らない船が停泊していたという。

包囲戦の最中の1346年異変が起きた。包囲していたモンゴル人の間に病気がはやり、モンゴル人がどんどん死んでいったのだ。ついにこのカッファ近くまでペストがやってきたのだ。多くの兵士が病魔に侵され戦えなくなったモンゴル軍はいつもであれば撤退するはずであった。そしてかれらが撤退していたならば、ヨーロッパは黒死病に襲われなかったのかもしれない。

ところがモンゴル軍はそのまま撤退するのではなく、カッファの町の人たちに置き土産を残した。それが大災厄の始まりであった。その次第をデ・ムッシスという人の筆を通してみることにしよう。

「カッファは、ターナと同様にジェノヴァ人がずっと以前から築いていた同じ地域にある居住地であった。おお、神よ。ほら、タタール人の異教徒が四方八方から突然やって来て、カッファの都市を取り囲み、キリスト教徒を孤立させたのだ。閉じ込められたキリスト教徒を約3年間攻囲し続けた。食料は船で送られて、この援助がこの包囲攻撃に対していくらか希望をつなぐものであったにせよ、おびただしい数の軍隊に取り囲まれて、ほとんど生きた心地がしないほどであった。

しかし、それ見よ、病気がタタール人の間に広がったのだ。そしてそのために毎日数千人が死んだが、取り囲んだ軍隊全体にもその病気は感染したのであった。これは、タタール人の傲慢さを打ち砕くために天から矢が降ってきたかのごとくであつた。医師の診察も処置もどれもむだであった。病気のしるしがタタール人の身体に現れるとたちどころに死んだ。病気の症状は、体液の凝固によって引き起こされる腋の下や鼠径部の悪臭、それにその後のひどい発熱であった。

死にかかったタタール人たちは、疫病が引き起こした災難のあまりの大きさに茫然自失に陥り、もはやそれから逃れる希望はないと悟った。そして攻囲への関心を失ってしまった。しかし、彼らは、疫病による耐え難い悪臭が都市のなかにいる者を残らず殺りくしてくれることを望んで、投石機に疫病で死んだ遺体をおいて都市のなかへ投げ入れた。山のように積み上げられたタタール人の死体は、次々と都市のなかに投げ込まれた。そしてなかにいたキリスト教徒たちはそれから隠れることも逃げることもできなかった。・・・やがて腐敗の進んだ死体は空気を汚し・・・・飲み水を汚染した。その悪臭はあまりにも強烈だったので、タタール人の死体から逃れられる者は数千人に一人もいなかった。」

いちおうこれは事実だということになっている。そしてその死体を市内に投げ込ませたのはモンゴル軍の総司令官であったジャニベクであり、歴史家は彼こそ細菌戦の創始者であると考えてきた。

しかしぼくにはこのデ・ムッシスの人間カタパルト(射出機)の記事は事実であるようには思えないのだ。まず当時ムスリムとなっていたモンゴル人の死者に対する扱いであるが、コーランには死者の浄めの儀式が書かれており、死者に対してはムスリムはかなり丁寧に扱うようなのだ。

コロナ騒ぎで大変なとき、スリランカでウィルスの感染予防のため、このウィルスの感染者が死去したときには火葬にするとの決定がなされたが、その時ムスリムから大反対の声が上がった。従来通り土葬にせよと要求したのだ。このように死者に対する思いが強いムスリムが投石機に死体を置いて、それをキリスト教徒のところに投げ込むことを容認するであろうか。死んだのが見知らぬ他人であれば可能性があるかもしれないが、もとは仲間である。たとえジャニベクが命じても兵士たちがその命令を聞くとは思えない。

もうひとつ、包囲戦というのは城内からの攻撃に備えて城壁から1キロは間を取ると聞いたことがある。当時の投石機が死体を1キロ以上飛ばすことができる性能を持っていたことも信じられない。

それにデ・ムッシスがいた場所である。かつては彼もその場に居合わせたと考えられていたが、現在では彼はピアチェンツァにおり、さまざまな人からの情報に基づいて書いていたことがわかっている。要するに臨場感あふれる包囲戦の状況も伝聞に基づいて書かれたものなのである。

ということでデ・ムッシスの記事は面白いのではあるが、おそらく人間カタパルトは真実ではなかっただろう。ではどうして城内の人にペストが感染したのであろうか。常識的に考えてモンゴル軍のところにいたネズミがペスト菌を持ったノミを城内に持ち込んだとしか思えない。

こうした推測に対しては、クマネズミの行動範囲は狭くて、一キロも動くことはないという批判がなされるのは予想される。しかし一度で一キロ動く必要などない。徐々に行動範囲が移動していったのだろうと考えればいいだけである。とにかく包囲戦は長い間続いたのである。その間に少しずつクマネズミはカッファの町へと近づいて行ったのだ。あるいはペストに罹患したネズミノミがクマネズミ以外のものに寄生していたのかもしれない。人間カタパルトよりは現実的な仮定である。

さてこうしてペスト菌にとりつかれた人々はカッファを逃げ出した。デ・ムッシスによれば病気に感染した人たちはジェノヴァへと、またヴェネツィアへと、さらに遠くのキリスト教国へと向かったという。

3、シチリアに到着したペスト

1347年のおそらく夏ごろカッファを出発したジェノヴァ人たちは途中水や食料を補給するためあちこちの港に寄りながらひたすらイタリアを目指した。イタリア最南端のシチリア島に着いたのはその年の秋だった。

ミケーレ・ダ・ピアッツァという人が書いた『シチリア年代記』の一節にはその間の事情が次のように記されている。

ではこの疫病とはどんなものであったのか。ミケーレは疫病の様子を次のように記す。

「主の受肉から1347年、10月が始まったばかりのころ、ジェノヴァ人の乗った12艘のガレー船は、彼らが犯した罪に対して神から下された罰を逃れて、メッシーナの港に入った。そしてジェノヴァ人は、骨の髄まで冒された疫病を伝染させたのであった。だれかがジェノヴァ人に話しかけると、人はそれだけで死の病にかかってしまい、死を免れることはできなかった。・・・・メッシーナの人びとは、彼らの間に素早く広がった疫病が、ジェノヴァのガレー船が来たことと関係があると見て、ジェノヴァ人を素早く都市や港から追い出した。

素早く追い出したもののペスト菌はメッシーナに居座り、そこから島全体に広がり、やがて本土へと渡っていった。」

疫病の発生は非常に強烈なものであった。そのため俗に《アントラーキ》と呼ばれる膿疱ができただけでなく、一種のできものが胸や足や腕や喉など、身体のあちこちに吹き出した。これらの腫瘍は最初はハシバミの実の大きさで、その後きわだった硬直化と悪寒が続いた。それは人間の身体を非常に衰弱させ、激痛を与えたので、罹病者はもはや立っていることができなくて、病床に倒れた。この段階では病人の身体は非常に高い熱になり、深い衰弱状態に苦しんだのであった。そしてこれらの腫瘍は次第にクルミの大きさになり、それから鶏やガチョウの卵の大きさにまでなったのである。

そしてその激痛と、付随して生じる体液の腐敗のために、罹病者は咳をして血痰を出したのであった。そしてこの喀痰は、感染した肺から喉へ通過する時に身体全体を腐敗させた。そして罹病者の死は、この腐敗とこの体液の不調によるものであった。病気は3日間続いた。4日目についに罹病者は死んでいった。

この症状から判断するに、メッシーナで猛威をふるった疫病は腺ペストとそれから移行した肺ペストであったようである。ではこの腺ペストとか肺ペストというのはいかなる病であるか。

主としてノミに咬まれて発症するのが腺ペストであり、この病気の潜伏期間は3日から7日くらいである。ペスト菌は侵入した部位の近くのリンパ節で増殖し腫脹が形成される。その結果リンパ節がクルミ大に肥大する。ウォルシャム村のジョンの症状であり、ミケーレが観察した症状である。それ以外の症状としては、発熱、頭痛、悪寒、倦怠感などである。せん妄が見られる場合もあるという。

肺ペストになるのは、腺ペストから移行する場合と、肺ペスト患者からの飛沫感染で発病する場合のふたとおりである。腺ペスト末期に肺にペスト菌が侵入して肺炎を発病したとき、肺では肺胞が破壊され、患者は血痰を出すようになる。また鼠径部、腋窩などに横痃ができる。肺ペストを発病して適切な治療がおこなわれない場合、ほぼ24時間以内に死亡すると言われている。この肺ペストに伴う肺炎の発病はCovid-19の場合と似ている。この病気も肺炎を合併し、それもきわめて短期間に重篤化する場合がある。

2種類の病の症状が混在していたため病状把握に困惑していた医者が多かったであろうが、すでにこの時代にこれは2種類の病気であると喝破した医者もいた。ギー・ド・ショリアックである。彼自身ペストに罹患したが、運よく死なずにすんだ。彼はペストより生還したのちに著した『大外科学』の中で次のように記す。

「この大きな疫病がアヴィニョンに現れたのは1348年1月のことである。そのころ、私は、教皇クレメンス六6世のもとで働いていた。流行するペストには2種類あった。いっぽうは初めの2か月間続き、患者は高熱に苦しめられ、喀血し、多くは発病3日以内に死亡した。第2の種類のものは、その後ずっと引き続き当地にとどまり、やはり高熱と外部に腫脹が現れるのを特徴とした。」

しかし症状は判断できても、彼の時代にはペストを治療する適切な方策も治療薬もまったく存在していなかった。今日でもペストになった場合、抗生物質がなければ死亡する場合が多い。恐ろしい病気なのだ。

さてしかし不思議なことがある。カッファからメッシーナまで2500キロもあるし、船に乗っている期間はおそらく長期にわたる。その間ペスト菌はおとなしくしていたのであろうか。その間はおとなしくしていてメッシーナに着いたとたんに暴れはじめたということなどありうるだろうか。

常識的に考えると、ペストにかかった人たちはメッシーナに着く前に快癒した人以外すべて亡くなっており、船に乗っていたのはペストにかかって治った人とペストに罹患しなかった人たちだということになる。となるとペスト菌は船の中に住んでいるネズミに寄生しながら長い旅をつづけたということになる。そしてメッシーナに着いたとたんに船から降り、人間へと宿主を替えたということになる。

しかしここでまた疑問が出てくる。密室空間でないところでも多くの人が亡くなるのに、船のような密室空間で多くの人が無事に生き残れるものであろうか。ダイアモンド・プリンセス号の中での新型コロナ感染者激増を見てもそれはうなずけるだろう。

たとえ生き残ったとしても、病気で臥せっている人が操船できるであろうか。とくにガレー船を動かすには体力がいる。そう考えるとこの時メッシーナに着いたのはカッファを命からがら逃げだしたジェノヴァの船ではなかったのではないかという疑問が生じる。あるいはガレー船自体はカッファから逃げ出してきた船ではあったが、乗組員はまったく異なった人たちであったのかもしれない。

カッファからいくつかの港に寄港しながら食料や水を補給して旅を続けてきたガレー船であったが、病気で亡くなった乗組員の代わりになる人を寄港地で雇い入れながら旅をしていたのではなかったか。そうであるならメッシーナに着く直前の港で補充した人たちがペストにかかってふらふらになっていたころにメッシーナの港に着いたのかもしれない。

もしそうであるならカッファを出たガレー船の乗組員の中には遺伝子的にペストに罹患しない「幸運の遺伝子」を持つ者がいて、彼らがガレー船を操りながらメッシーナまで帰ってきたのだというようなえらく好都合な仮定は必要がないということになる。

以上が年代記から再構成されたペストの動向であり、こうした諸事実については黒死病関係の書物にはたいてい載せられている。しかし実際はそれとは違っていただろう。カッファを出た船は何十艘もあったに違いない。そしておそらく多くの船に感染者がいただろう。

確実にわかっているのはこれらの船がほぼすべてコンスタンティノープル(イスタンブールの前身)に寄港したことである。その結果コンスタンティノープルはペストの餌食となった。ペストはそこからバルカン半島を北上した。さらに寄港したところでペスト菌をまき散らしながら船はイタリアの本国へと向かった。

彼らがジェノヴァやヴェネツィアに着いた頃には、バルカン半島やイタリア半島それにトルコの小アジア各地でたくさんの人がペストに倒れつつあったのが真相だろう。しかし我々にはそれら各地のペストに個別に付き合っていく時間がない。今回はヨーロッパのみ、それもイタリア、フランス、ドイツ、イギリス、北欧という4つの地域だけに絞って状況を紹介することにする。

4、ヨーロッパを転戦するペスト軍

(1)イタリア

カッファから逃げ、メッシーナを追い出されたジェノヴァのガレー船は途中ピサに寄り、おそらくそのまま故国ジェノヴァに向かった。では命からがら逃げだしたヴェネツィア人の方はどうなったのか。彼らはまずアドリア海のドブロヴニクに寄り、次いでヴェネツィア本国に帰ったようだ。ドブロヴニクにペストが現れたのは1347年11月10日であり、その2週間後にはペストはヴェネツィア本国に到着した。

ドブロヴニクでは、その後1363年、1374年とペストに襲われたが、第三波のペスト襲来後の1377年にツァヴタットとムルカン島に隔離所が設けられ、ペストがはやっている地区からやって来た人を30日間隔離することが決定された。史上最初の検疫制度である。ヴェネツィアでもドブロヴニク同様検疫が実施されたと言われているが、実はその事実を記した史料の言及は15世紀が初出であり、14世紀当時の実態は不明である。

この第一波の黒死病の際ヴェネツィアがとったペスト対策は公衆衛生政策の嚆矢となった。そのペスト対策の大きな柱は2つである。ひとつは、ヴェネツィアに入港する船の船内を捜索し、もし遺体が見つかったら船全体を焼き払ったこと。もうひとつは居酒屋の営業を停止したことである。船全体に火をかけるのは少し乱暴であるが、かなり効果的であっただろう。そして居酒屋の営業停止はCovid-19に襲われている多くの地域で実施されている。

わが国では緊急事態宣言が出て以後、多くのところで飲食店は午後八時までの営業、酒類の提供は午後七時までというように自粛要請が出た。ちょうどこの時期オーストラリアに住んでいる人といまはやりのオンラインチャットをすることがあったのだが、わが国では食堂が営業時間を短縮しながらも営業しており、居酒屋ですら営業しているところがあると言ったら絶句していた。オーストラリアではそうした店は完全に閉まっているそうである。

カッファからの船がヴェネツィア港に入港したのはおそらく1348年の一月ごろであるが、市が病気対策の行動委員会を作って、このような政策を矢継ぎ早に実行に移し始めたのは三月である。それだけ対処が早かったのに、このヴェネツィアですらペストの跳梁を止めることはできなかった。ペストによるヴェネツィアの死亡率は60パーセントにものぼったと考えられている。

しかしミラノはあまりペストの影響を受けていない。これはミラノの強烈な政策のためであるかもしれない。ミラノで最初にペストの被害者が出たとき、それに関連する3戸の家にいた人を生きている者も死者も病人も健康な人も全部閉じ込めて、その家自体を封鎖してしまったのである。そのまま放置された人たちは全員亡くなったが、ペストはそれからは広がることはなかった。これはミラノが共和国ではなかったから採用された方策であったのかもしれない。民主主義体制ではない中国で武漢が完全に封鎖された事情とよく似ている。

このコロナ騒ぎが終わった後、民主主義がいいのか、あるいは独裁がいいのかという議論がきっと出てくるだろう。それはこのように病気が蔓延する事態でも個人の自由を尊重するべきなのか、病気を抑え込むためには個人の自由を制限することを許容すべきなのかという形で出てくるだろう。つまり生き残るために社会統制を取るか、自由を取るかという議論になる。決して民主主義がいいか、独裁制がいいかなどという形では出てこないはずだ。その際、自由か生存かという問いそのものを問い直す必要がある。

民主主義か独裁かという問いは二律背反の関係にある。しかし自由と生存はそうではない。にもかかわらず、生存のためには自由を管理する必要があるとするその議論そのものがどこか胡散臭い。中国において武漢を徹底的に封じ込めた管理政策に対して権力による社会統制だと否定的にのみ見る議論にもどこか違和感を感じる。どちらにしてもどこかバランスが欠けているような気がするのだ。なかなか判断は難しそうである。

イタリア半島の内陸部へと向かったペスト軍はピサから入った。ピサからフィレンツェに行き、そこから南下してシエナを通りペルージアを経由してローマに入ったようである。

イタリアはこの当時最低の状態であった。1345年に大雨が半年も降り続いたため、1346年から47年にかけて大飢饉となり、食料が不足して多くの人が餓死した。そして1347年5月には小麦の値段が6か月前の2倍に跳ね上がっていた。そういうところにペストが襲ってきたのであるから、死亡者の数が多くなったのは当然であった。

フィレンツェの状況についてはボッカチオが教えてくれる。ボッカチオの『デカメロン』をぼくは単なる艶笑譚だと思っていた。だから第1日目の序を読んでも、後の艶笑譚を引き立てるために必要以上に大げさに書いているのだと思っていた。しかしこの本を書くためにもう1度読み直してみて、今の我々の状態とあまりにも似ているところがあるのに驚いてしまった。彼はかなり正確にペストに襲われたフィレンツェの状況を記していたのだ。

彼が書いているように、フィレンツェ市は、「特別の係官を任命して、彼らの手ですべての汚物を浄めたり、城壁の内部へ一切の患者の立ち入りを禁止したり、衛生を保つためのありとあらゆる措置を講じた」が、その甲斐なく、たくさんの人が死んでいった。14世紀という時期に、このように組織的に市は対処していたのだ。これだけたくさん死んだのは、「病気がペスト患者から健康体へ感染するときに、あたかも火の手が乾燥した物や油のすぐ近くへ迫っていくのに似ていたからだ」と彼は言う。そして「患者と口をきいたり接触しただけでも健康な人間はそれに感染してしまい、手をたずさえて死んでいったばかりか、患者が触れたり使っていた衣服やその他の品物にさわっただけでも恐るべき病は手を触れた者のほうへ乗り移ってきたからだ」ともいう。

以前この文章を読んだときには中世人特有の誇張だと思っていたが、現在、新型コロナウィルスの脅威に怯えて自宅から出ないようにしている我々が感じている恐怖とほぼ同じではないかと感じられるようになってしまった。ボッカチオの時代、いろんな悪さをする人も「病人のことだけは恐れて、逃げまわった」そうだが、我々の時代にはいまだに自分は感染しないと奇妙な自信を持っている人がいるのを見かけるし、ほかの人への感染など意に介さない人もいる。日本の場合、公表されている死亡率がそれほど高くないためであろう。

ボッカチオが正しくも指摘しているように「この病のほかにも死者は続々と出て、もしも救いの手が差し伸べられれば、生き延びることのできた人間も多かったであろうに」という述懐は、まさに現在の我々の偽らざる気持である。Covid-19に感染している人たちが病院を占拠してしまった結果、それ以外の重篤な病の人がICUに入ることができず、亡くなってしまうこともあり得るだろう。今からほぼ700年も前の、それも小説の中に書かれた状況がまさか自分たちの状況と重なるとは思わなかった。

さてイタリアの最後は永遠の都、ローマであるが、残念ながら当時教皇庁はアヴィニョンに移っており、ローマは各地からの巡礼のおかげでなんとか生きているような状態であった。人口はほぼ2万人ぐらいであっただろうか。この巡礼がおそらくローマに黒死病を持ち込んだのだ。1349年8月17日に教皇クレメンス六世が来る1350年を聖年とすると発表したが、これは黒死病で崩壊しつつあるローマをなんとか救おうという目論見であったのかもしれない。

なお1400年代にはペストはきわめて短期間に何度もローマを襲っている。1400年という年は聖年であり、そのときイタリア各地から大挙して巡礼者たちがローマを訪れたはずである。そしてこの年イタリアの多くの場所をペストが襲っていた。つまり1400年にペスト菌を持った多くの巡礼がローマを訪れ、ローマ中にペスト菌をばらまいたのが以後の短期間のペスト禍再来につながったと推測できる。

(2)フランスに入ってきたペスト

フランスで真っ先にペストに襲われたのはマルセイユであった。マルセイユにペストをもたらしたのはジェノヴァの船であったようだ。その間の事情が無名氏による年代記には次のように記されている。

1347年12月31日の日、スパイスとその他の荷物を積んだ三艘のガレー船が東から嵐に追いやられてジェノヴァの港に入ってきた。彼らはひどく感染しており、ジェノヴァ人がそれに気づいたとき、そして治療手段なく人々が突然死に始めたとき、船は火矢でもってその港から追い出された。・・・そしてこのようにして港から港へと追いやられていたガレー船の一艘がついにマルセイユにやってきた。そしてそれが到着するや、同じことが起こった。つまり人々はそれとわからずに感染し、突然死んでいった。そして人々はガレー船を追い払った。

こうしてペストに襲われたマルセイユでの死者の数を、ある権威ある学者が56000人だった書いているとジーグラーは皮肉っぽく記す。実は当時マルセイユの人口はせいぜい2万人ほどでしかなかったそうだ。

先ほどドブロヴニクで検疫が初めて実施されたと書いたが、マルセイユでも検疫制度が比較的早く実施された。市政府が検疫を実施したのは1383年であり、その時にはドブロヴニクとは異なり、検疫期間として40日を採用した。40を示すフランス語がカラントであり、これが現代ヨーロッパ語の検疫という単語(英語のクォランティーン、仏語のカランテーヌ、独語のカランテーネ)のもとになった。

どうして40日を採用したのかは不明である。40日というのはノアの洪水が続いた日数であり、キリストが荒野で断食した日数でもある。そしてヒポクラテスの考えによると病気経過中で40日目がもっとも決定的な日となるのだそうだ。しかしそうした象徴的な数字ではなく、ドブロヴニクでは30日を隔離期間としたが、それでもペスト拡大が防げなかったので単に10日間だけ延長したのかもしれない。

ペスト軍は、ここからリヨンへと向かう一派と、アヴィニョンを通ってボルドーへと向かう一派、そして地中海をさらに西進する一派と、三派に分かれて進軍する。マルセイユからアヴィニョンは直線距離にして100キロ弱というところである。リヨンには初夏のころに到着したらしいが、アヴィニョンにはすでに3月にはペストは広まり始めている。かの「教皇のバビロン捕囚」により1309年に教皇庁がこの地に置かれた結果、アヴィニョンにはヨーロッパ中から人が集まってきていた。当時すでに3万人あるいは35000人はいたと言われている。ちなみに1539年のアヴィニョンの人口は15000人ぐらいと算出されている。教皇庁が置かれる前もこれぐらいであったかもしれない。それが35000人にまで増えているのであるから、住環境はかなり悪く、都市そのものがおそらく三密状態となっていたはずである。そのようなところに入ってきたペストはどのような結果をもたらしたであろうか。

ある名前不詳の聖職者がブルージュの友人宛に書いた手紙によるとアヴィニョンの半分の人たちが亡くなり、7000戸の家に住む人がいなくなり、6週間で一つの墓地に11000の死体が埋葬され、病気が蔓延しだして3か月の間に62000人の犠牲者が出た。ほかの記録によると死者は12万人にものぼったという。手紙や年代記に書かれている死亡者数の62000人とか12万人という数字は「とても多い」ぐらいの意味であったと解釈しておく方が無難である。正確な数字がわかるのは教皇庁の記録であるが、それによると教皇宮殿の450名のメンバーのうち94人が亡くなっている。

教皇クレメンス六世は1348年の5月にアヴィニョンからエトワル・シュール・ローヌへと脱出するが、それまで彼は大きな火を二つ焚いてその間に座って過ごし、誰もその私室に入れないようにしていた。空気の汚染を火が浄化すると考えた侍医のギー・ド・ショリアックの指示であった。教皇はペストに罹患しなかったのだが、これは偶然というよりもおそらくノミが火を嫌ったためだっただろう。

ペストの進行速度を調べた研究がある。マルセイユに着いてから、さまざまな都市に着くまでの時間を計り一日に進む速度を出したところ、ペストの速度は極めて遅いことが分かった。ベネディクトウによればマルセイユからリヨンまでの間は日速1.75キロだったそうである。そのほかの地域にしても日速1.2キロとか2キロとか、けっこう彼らのスピードはゆっくり目であるようだ。

では花の都、パリはどういう状況であったのか。ペストがマルセイユを襲い多くの人が死んでいるというニュースはすでに1348年の1月段階でパリには届いていた。それから数週間後にアヴィニョンもペストに襲われ、やがてリヨンも襲われたというニュースを聞き、パリの人たちは自分たちのところにペストが到着するのはいつぐらいか計算し始めた。もちろんペストの進軍スピードなど知る由もない彼らは勝手に想像し、6月にやって来るはずだという人もおれば、いや8月に到着するといろいろな意見が出ていた。

これはパリには限らない。あらゆるところで人々は自分たちのところにペストがやってくるのはいつなのだろうかと頭の中で計算し、極度に緊張しながらペスト襲来を待ち受けていた。もしこれが人間の襲来であれば、防衛のためのさまざまな手立てがあり、それを実行している間は精神が落ち着いているはずである。しかし相手がペストとなると何をしていいかもわからず、ただひたすら攻撃が始まるのを待つだけの毎日である。このような時に誰かが井戸に毒を入れて、ペストをはやらそうとしているといううわさが飛んだら、人々がどのように行動するか、想像力を巡らす必要もない。しかしこの点については後ほど述べることにしよう。

当時パリの人口は20万人ほどであった。商業中心地であり、たくさんの人々が出入りしていた。ペストが入り込みやすい状況であった。ペストがパリに初めて姿を見せたと記録されているのは八月20日であるが、もちろんそれよりだいぶ前にパリには入って来ていたであろう。それをベネディクトウは7月初めであったのではないかと想像する。

こうしてペストに蹂躙されたパリでは何人が亡くなったのか。現在5万人という数字が出されている。人口の25パーセントである。「1日のうちに1328人が埋められた」という記録を読むと、パリでは中規模の村の人口が1日で消えていることになる。イノサン墓地には日に500体以上の死体が運び込まれたという記事もある。

黒死病がはやりはじめたとき、フランス王フィリップ六世はパリ大学にこの病の原因に関して明らかにせよと命令を出した。それに応えてパリ大学の医学部は大まじめに次のような原因究明と治療ための論文を公にした。

まずこの病は二つの原因から生じているという。ひとつは遠いところにあり、上から来るもので天に関している。もうひとつは近いところにあり、下から来るもので地球に関係しているという。

遠い原因は、天体の並びである。1345年3月20日、水瓶座に土星、火星、木星の三つの惑星が集まって大きな〈合〉が生じたが、これこそが病気の究極原因だというのである。この〈合〉のせいで空気に深刻な腐敗が生じ、この腐敗した空気が大量の死と飢餓をもたらしたとアリストテレスとアルベルトゥス・マグヌスを引用しながら述べている。

では地球では一体どういうことになっているのであろうか。もともと空気というのはその性質上清浄なものなのだが、悪しき蒸気と混ざり合って腐敗する。〈合〉が生じたとき、多くの蒸気が生じており、それが風に乗って広く拡散した。悪しき蒸気と混ざり合って腐敗した空気を吸い込むと、それは心臓へと入り込み、魂の本質を汚してしまうし、周辺の湿気も汚してしまう。そしてこのようにして生じさせられた熱が生命力を破壊する。これこそが現在の疫病の直接の原因なのだといとも鮮やかに病因が示される。

さてその治療法あるいは予防法であるが、夕方や夜、朝の寒さに気をつけ、泳いだり飛んだりする家禽類、若い豚や年をとった雄牛の肉、および一般に脂の多い肉は食べてはいけないし、砕いた胡椒、生姜、クローヴを入れたスープを飲むのは問題ないが、食事は控え目にしておくようにと勧められている。また昼間寝ることは有害であり、起床は日の出前後にすべきであるとなかなか細かい指摘もなされる。

以上見てきたようなパリ大学の見解は、実は、今までになく斬新なものであった。一種の占星術的な原因論であるが、これを中世人特有の非合理主義だと思ってはいけない。それまでこうした流行病を説明するために、このような占星術的な原因論を主張したものはほとんどいなかったのである。それまではなにごとも神の意志に帰してしまったり、あるいは空気変性論かミアズマ(瘴気)説が中心であった。しかしパリ大学は空気変性とかミアズマ発生の根本原因を究明しようとし、ついに惑星の〈合〉を発見したのだ。それゆえこのパリ大学の説明は当時ではなかなかハイカラなものであった。

ちなみにパリ大学といえどやっぱり批判の対象にはなる。どのように批判されているかというと、空気が悪くなって病気を引き起こすなら、ある場所にいる人が全員病気にならないといけない。しかるにひとつの町で病気になる人と病気にならない人がいるのはどうしてなのか。もし町が大きすぎるのなら、ひとつの家の中で病気になる人とならない人がいるのはなぜかというのだ。

それに惑星の〈合〉など何十年かに一度は必ず起こることであるのに、その時ごとにこうした病気が流行したという記録が残されていないのは、この流行病と惑星の〈合〉とはなんの関係もないことを証明しているという批判もある。中世であってもそこまで神がかり的な議論をするばかりではないのだ。

現在、専門家会議というのが作られていて、専門家という人が日本ではクラスターを一つひとつつぶしていくことで、Covid-19の流行を阻止すると言っている。この主張はかなり斬新なやり方であるようだ。彼らの言っていることが正解だといいのだが、もし本当にパリ大学のように見当違いな方法論であったなら我々はどうなるのであろうか。

1348年の後でもパリでは何度もペストに襲われるが、軽い程度も入れると、1350年から1530年代までは平均して11年に1度、1536年から1670年までは平均して15年に1度ペストに襲われていた。

(3)ドイツ語圏

さて黒死病の時代、ドイツという国はない。ドイツという国ができたのは1871年でいまからほんの150年ほど前にしか過ぎない。現在のドイツの地にはそれまではたくさんの国がひしめき合っており、たくさんの君主が存在していた。いちおう1806年までは神聖ローマ帝国(のなれの果ての「ドイツ帝国」)というものがあったのだが、この神聖ローマ帝国はドイツの帝国と言い切ることはできない。

ちょうどペストが猖獗(しょうけつ)をきわめていた1348年ローマ王でありボヘミア王であったカール(のちの神聖ローマ帝国皇帝、カール四世)は帝国の首都をプラハに決定した。現在のチェコ共和国の首都、プラハのことである。そのことと関係があるかどうかわからないが、この1348年にプラハ大学が創設された。これはドイツ語圏最古の大学と言われているが、プラハがドイツ語圏なのであろうか。ちなみについ最近プラハに旅したのだが、空港の表記には残念ながらドイツ語は書かれていなかった。空港のすべての表記は英語が中心であったが、それ以外に使われていた文字はキリル文字と、そしてなんと韓国語のハングル文字であった。

このカール四世はペストが去って数年後の1356年金印勅書を帝国議会で認めさせ、皇帝選出に関しては教皇の認可を要件としないこと、皇帝選出権を七選帝侯(マインツ大司教、トリーア大司教、ケルン大司教の3聖職諸侯、ライン宮中伯(プファルツ選帝侯)、ザクセン大公、ブランデンブルク辺境伯、ボヘミア王の四世俗諸侯)が掌握することを決定し、領邦君主体制を決定的にしたということになっている。

このドイツ地区では都市同盟がいくつか作られて外国との商業が安定的におこなわれるようになっており、また各都市が緊密に結びついて商人たちが都市と都市を結びつける交易路を動いていた。そのためドイツ地区にはいろんな方向からペストが入り込んできた。しかし中心になったのは、北からと南からの二つのペスト軍であったようだ。

彼らがドイツ地区に入り込んできたのは、北方では1349年の夏か秋であり、南部では、1348年の秋が深まったころアルプスのチロル経由で南ドイツに入った。退去したのは1350年の末だとされている。ドイツ地区でのペスト軍の進軍速度はかなり遅く、ほぼ日速0.75キロだとベネディクトウは推定する。

ドイツ地区では多くの場所がこの黒死病に襲われているのであるが、ペストについての言及がほとんどない地域がある。ドイツ南部の諸地域である。イタリアからアルプスを越えて、ドイツに入ったペスト軍はまずはパッサウに向かったと思われている。しかしそのパッサウでは大量死の史料がほとんどないのだという。レーゲンスブルクでも大量死の言及が初めて現れるのが1357年なのだ。

ミュンヘンではマットゼーア年代記にもっとも恐ろしいペストという言葉が記載されているそうだが、大量埋葬の記録は見つかっていない。上バイエルン地方で大量死の記録が出始めるのはこの時ではなく、第二波のペスト流行時の1356年である。ユダヤ人虐殺が1349年に発生したニュルンベルクもこの時には大量埋葬の記事は見つかっておらず、ニュルンベルクが初めてペストに襲われたのは1359年になってからであった。

ドイツ南部の旅といえば、ロマンチック街道の旅と決まっている。ロマンチック街道はヴュルツブルクからフュッセンまでほぼ400キロメートルの観光道路である。このとき必ず寄るのが中世都市の面影をそのまま残しているようなローテンブルクと、カリフォルニアにあるディズニーランドの眠れる森の美女のお城のモデルとなったノイシュバンシュタイン城である。

このローテンブルクもペスト軍は避けて進軍したようなのだ。どうしてこのあたりをペスト軍が避けたのか、その理由はいまだにわかっていない。ちなみにノイシュバンシュタイン城であるが、ノイシュバインシュタイン城と書かれているパンフレットを見たことがある。単に誤植でわずかにカタカナの「イ」が入っているだけなのだが、入っているのと入っていないのとは大違いなのだ。「イ」が入っていないほうが本物の名前なので間違えないように。「イ」が入ってしまったら新白鳥石城が新豚石城となってしまう。ついでに言っておくと、このお城は石造りのお城ではなく、コンクリート製のお城である。初めて見た人はたいていがっかりするのでそれなりの覚悟をして見に行ったほうがいい。

ドイツ語圏のなかでもウィーンは少々特異である。位置的に見るとほぼ東欧である。そのためかペストはウィーンにはハンガリー経由で入ってきたようだ。西からではなく東から直撃されたのだ。1349年の一月にはウィーンに入ってきたのは確かなようである。

ペスト流行時ウィーンではペスト・クネヒトという人たちが存在した。ペストによる死者の死体運搬や埋葬をする人たちである。彼らは釈放された犯罪人などからリクルートされていたが、その残忍で横暴な振る舞いについてかなりの記録が残されている。彼らはペストで苦しんでいる人たちから略奪し、通りで女性を襲ったりして、ペストと同じくらい恐れられていたようである。このような死体処理をする人の悪口はほかの都市でもよく聞かれるが、ウィーンではとりわけひどかったようだ。

(4)イングランド

イングランドにはペストは3か所から入り込んだ。ひとつはドーセット海岸にあるメルコムという小さな町(現在はウェイマスの一部になっている)、ふたつ目はブリストルである。先にも述べたようにイングランドでは黒死病関係の史料がきわめて豊富である。しかし豊富であるがゆえに、事実が確定しがたいときがある。たとえばメルコムで最初に黒死病が確認された日は『フランチェスコ修道会年代記』では6月24日の数日前、ラナルフ・ヒグデンの『ポリクロニコン』によれば6月24日。ロバート・エイブスベリによれば6月29日。『歴史の称賛』という本では、7月7日。7月25日だというものもあり、8月1日だと記しているものもある。もし6月24日の数日前に確認されていたのなら、ほぼ5月8日前後にメルコムに入ってきたであろうとベネディクトウは推測する。歴史学で史料が多いことは助かることが多いが、しかしあまりにも多くてまたその史料の間に矛盾がある場合、困ったことになる。

メルコムに入ったペスト軍は北上し、ブリストルから入ったペスト軍は東へと向かう。どこかで両軍は合体し勢力を増したペスト軍はロンドンに向かうことになる。そして3番目のペストはフランスのカレーからロンドンに直接向かったペスト軍である。どうしてカレーなのか。

フランスとイギリス(といってもイングランドのことであるが)は1339年以来戦争状態であった。かの百年戦争である。1346年にはクレシーの戦いでイングランド軍が大勝利をおさめた。そして1346年9月4日から47年8月3日まであの有名なカレー包囲戦がおこなわれ、降伏したカレーはイングランド領となった。この降伏の際、カレー市民を全員皆殺しにするとしたイギリス王、エドワード三世に対してカレーの6人の市民が自分たちを犠牲にしてカレー市民を助けてくれと訴え出、その結果カレーの市民が助かったという逸話に基づいてロダンが『カレーの市民』という作品を作った。この『カレーの市民』という作品は東京の国立西洋美術館の前庭に置かれおり、ご覧になった方は多いと思う。

ロンドンにペスト軍が入城したときについてもさまざまな日付が残されているが、今まではほぼ11月初頭であったということになっていた。しかしベネディクトウの最新の研究では最初に認識されたのは9月29日で、入ってきたのは8月4日前後だそうである。当時のロンドンの人口は8万人とされているが、もしかしたら10万人ほどもいたかもしれない。

病気というのは死と同じように平等だということになっている。しかしCovid-19を見ていると決して平等ではないようだ。なにしろ老人が罹患すると若者よりもすみやかに死に至るようである。それに糖尿病のような病気にかかっていると致死率はぐんと跳ね上がるようである。黒死病はどうであろうか。

黒死病の時に新たにロンドンで作られた墓地のひとつにイースト・スミスフィールド墓地がある。ここに1349年に埋葬された人の人骨が787体発掘されている。これは最初に埋葬された人たちの三分の一程度に当たるとスローンは推測する。そのうち636体については年齢、性別、あるいはその両方が判別できる。

その34%にあたる216体は成熟する前に、つまり16歳より前に死亡したものとみなされる。この人たちの性別は判別不可能である。そのうち3分の1は5歳以下で死亡したことがわかる。大人たちの420体のうち97体は大人だとわかるだけであるが、残りの323体は男女が判別可能か、その年齢が判別可能か、あるいは両方ともが判別可能かの3種類にわけられる。

そのうち290体の大人は性別の判別が可能で、65パーセントが男、35パーセントが女である。年齢が判別されうる298体の人骨のうち22パーセントは若い男女、71パーセントは中年男女、7パーセントは老人男女である。年齢と性別の両方が判別できるのは268体であり、それを表にしたのが表aである。つまりこの表aは確実に判断できる数字である。このパタンが420体の大人たちの人骨にも当てはまるとすれば、この墓地に埋められた人たちの年齢と性別は表bのように推定することができる。つまり表aは男女性別年齢が確実にわかる人骨から割り出された数字であり、表bはそれから推定できる全体の数字である。

| 幼児(0~5歳) | 10% | ||

| 子ども(6~15歳) | 24% | ||

| 若い男性(16~25歳) | 9% | 若い女性 | 4% |

| 中年男性(26~45歳) | 31% | 中年女性 | 16% |

| 老人男性(46歳以上) | 3% | 老人女性 | 3% |

| 幼児(0~5歳) | 11% | ||

| 子ども(6~15歳) | 28% | ||

| 若い男性(16~25歳) | 12 | 若い女性 | 11% |

| 中年男性(26~45歳) | 16% | 中年女性 | 10% |

| 老人男性(46歳以上) | 7% | 老人女性 | 5% |

子どもの性別判断はかなり難しいのであろう。しかし5歳と6歳の違いを見つけることができる〈骨考古学検査〉というのは素晴らしいものだと感心させられる。しかしそれにしても幼児の数が少なすぎるのが気になる。ペスト流行時以外であれば、幼児の死亡率がかなり高いはずである。何らかの理由で幼児はペストに罹患する割合が低かったのだろうと想定せざるを得ない。あるいは幼児の多くがこの墓地には埋葬されなかったのかもしれない。

この研究でひとつ文句があるとすれば、46歳以上が老人とひとくくりにされている点である。46歳以上が老人だなんて許せないと怒る人も出てくるかもしれないが、これは大目に見ることにしよう。

じっと見ていて気になることがある。埋葬されている人の男女比があまりにも違っているのだ。それもあらゆる年齢層にわたって女性の埋葬者が少ないのである。これが教会内の特権者が眠る墓所というのなら、女性が少なくてもある程度の説明はつく。しかし一般的な墓所である。結論はひとつしかない。黒死病の際の死亡者は男性の方が多かったという結論である。

年代記には女に比べて男の方が多く死んでいったなどという記載はない。身の回りを見ていたら男も女もどんどん死んでいくという状況であったので数的には男の方が多かったなどと気がつくわけはなく、そういう記事がなくてもしかたないとはいえる。しかし統計的にこれほどの差が出てきてしまうと、黒死病は男の方を好んでいたと結論せざるを得ない。

もちろん病気の中には男の方がかかりやすい病気もあれば、女の方がかかりやすい病気もあるだろう。しかし黒死病はペスト菌に感染して起こる病気である。それゆえ結論としてはペスト菌がなんらかの事情で男たちが活動しているところの方が多かったか、あるいはペスト菌には男の方がより感染しやすかったということになる。ペスト菌が男の方を好むということなど聞いたことがないが、これはどうも事実であるようだ。このことについてはまた後ほど考えることにしよう。

フィレンツェにはボッカチオがいた。しかしロンドンにはボッカチオのような人はいない。なんだか無味乾燥な記録が残されているだけである。しかし黒死病ではなく、ロンドン最後のペスト襲来であった1665年の時の災厄について文章を残してくれた人がいる。『ガリバー旅行記』を書いたダニエル・デフォーである。この時にはまだ細菌というものが発見されておらず、病気の原因についてよくわかっていなかったという事情は基本的には黒死病の時と同じである。しかし黒死病以来300年の経験はさまざまな病気対策を発展させてきていた。とはいうものの病気に襲われた庶民の生活はそう変わらなかったようである。

病気がひどくなり始めたとき、貴族や金持ち連中は真っ先にロンドンを離れた。ところが市外へ逃れるためには市長から健康証明書というのをもらわなければならない。「この証明書がなければ、行く先々の町を通過することはいうまでもなく、旅籠屋に泊まることもできなかった」のだそうだ。この健康証明書は、武漢が都市封鎖された時にも発行され、これがなかったら買い物にも行けなかったという話を聞いたことがある。日本でもそのうちPCR検査が陰性であることの証明がなければ、買い物に行けないことになるかもしれない。

この病の最中、ロンドン市長ならびに市参事会の布告というのが出ている。そこには、「芝居、歌舞音曲、そのほかの雑踏を招くような催し物はいっさいこれを禁止する」、あるいは「すべての饗宴、とくに当ロンドン市の商業組合の宴会、料亭、居酒屋その他の飲食店における酒宴を、追って別命あるまでいっさい厳禁する」というような条文が見える。「夜9時過ぎに居酒屋やコーヒーハウスに出入りするのを許さない」などという条文もある。我々の生活とこうまで変わらないものなのであるかと、嘆息する。

デフォーの紹介をだらだら続けていてもスペースがなくなるだけなのでこれぐらいにしておこう。とにかくこのコロナ騒ぎで政府がやっていることといったら、350年前とほとんど変わらないのだ。こういう伝染性の病気に対する対処はこれ以上にできることはないということなのか。そんなことはないだろうに。

Covid-19に襲われた諸国でのロックダウンは経済を完全に冷え込ませてしまった。経済活動が止まってしまったみたいである。ロックダウンをしていないわが国ですら九〇パーセントの減収などという言葉が新聞に載っている。現在賃金が上がっているのは、一部の特殊な職業だけであるし、価格が上がっているのはマスクなどの品薄製品だけである。今や人々の購買意欲はほとんどなく、収入も下がるというのが世界的な傾向であるようだ。

では黒死病のころの生活はどうなっていたのだろうか。フィレンツェでは、ヴィラーニという人が「給仕女が・・・年に12フローリンを要求し、中でもとくに厚かましい者は18から24フローリンをよこせと言う」などと文句を書き残している。ロンドンでは「必需品が軒並み値上がりし、前は1ポンドであったものが、4ポンドや5ポンドになっている」という嘆きが残されている。黒死病の最中には給料が上がり物価も高騰したということなのだろうか。

1349年6月18日にイングランドで出された条例がひとつ残されているので、それを読んでみる。

「たくさんの人々が、そしてとりわけ働く人々と雇われている人々がいまやペストで死んでいったので、多くの人々は、主人たちの必要性と雇われている人々の不足を見て取り、もし法外な給料をもらえないなら、働かないと言っている。

中には自分の生活費を稼がず無為のうちに物乞いをする方を好んでいる者たちもいる。この人手不足、とりわけ農業労働者の不足から生じる相当なる不都合を鑑みて、余(エドワード三世)は、高位聖職者や貴族そしてそのほかの学識ある人々とともにこのことを議論し、全会一致で以下のように命ずることにする。

イングランドに居住するあらゆる男性も女性も自由人と不自由人とを問わず、肉体的に能力があり、60歳以下であり、貿易によって、あるいはある特定の技術の行使によっては生活してはおらず、個人の資産あるいはそこで働く必要がある自分自身の土地を持っておらず、ほかの誰かのために働いているわけではない人は、自分の地位にふさわしい仕事を提供されたならば、提供された仕事を受け容れるべきであり、そうした者たちには、わが治世の20年目(1346年)に、あるいは5,6年前のそれ以外の適切な年においてその者たちが働いていたところで通常支払われていた手当て、仕着せ、報酬、給料だけが支払われるべし。」

要するに数年前の給料で働けという命令である。そして60歳以下の人は働かなくてはならないとも命じている。この条例の後ろのほうには、申し出られた給料を拒否したら逮捕するとか、仕事の途中で逃げるようなことがあれば投獄するとか、恐ろしい脅し文句が続いている。この文面からすれば、黒死病に襲われている最中には賃金がかなり高騰していたようである。それに60歳まで働けというのである。いまでこそ60歳は若いが、当時の60歳はもうかなりの高齢である。そういう人をすら労働市場に投入しようというのであるから、かなり切羽詰まっていたようだ。

またこの条例の後段には「さらに肉屋、魚屋、宿屋、醸造業者、パン屋、鶏肉屋、そしてそれ以外の食料を扱う商人たちはその食料を手ごろな値段で売らなければならない」という文章もあり、食料費も高騰していたようである。人々がたくさん死ぬと食料は相対的に余裕ができるものと思っていたが、そうでもないようだ。この条例の最後の方には乞食に慈善を施すようなことをすれば投獄すると書かれている。乞食をも労働市場に投入しようとの意思である。

とにかくこれでわかることはまさに黒死病が荒れ狂っているときでも、賃金が高騰し物価が上がっていたことであり、黒死病のさなかでも経済活動が活発におこなわれていたことがわかる。Covid-19に襲われた我々との最大の違いは、この経済活動の差にあるようだ。ただし一か所例外がある。ブラジルである。ブラジル大統領はCovid-19は普通のインフルエンザと同じであるとして、断固特別の措置を拒否する。普通の経済生活を送れと国民にメッセージを送り続けている。いまこれを書いている時点で、ブラジルでの感染者はすでに22万人を超え、死者も15000人に近づいている。ブラジルはいまから冬に向かう。外国のことながら、このままでは貧しい人が大量に亡くなるだろうと心配である。

インフルエンザは冬が終わるとそれとともに終わりを告げる。夏にインフルエンザがはやるということはない。今回のSARS-CoV2はインフルエンザ・ウィルスの親戚であるようだ。ということは夏になるとこの病気もどこかに行ってくれるのではないかとの期待を持っていたが、真夏の南米での流行を見て、そんな期待を持つことはあきらめた。

黒死病を引き起こすのはペスト菌であり、それを媒介するのはネズミノミである。このノミは湿潤で温かいところを好むようである。となると寒いところは黒死病には襲われなかったのであろうか。そう考えて北欧について調べてみた。

スカンジナビアにはロンドン経由でペストが入ってきたようである。その時の話が次のように語られている。1349年5月ロンドンから羊毛を積んだ船が出港した。乗組員は出港以前にペストに罹患していたようで、船が海に出るやペストが広がり、2,3日のうちに乗組員全員が死亡した。漂流した船はベルゲンのどこかに漂着した。ノルウェー人たちが船内に入り、この船がどんな荷物を運んできたか発見した時にはもう手遅れであった。こうしてペストがノルウェーに広がったという話が伝わっているが、真相はそれに近かっただろうとジーグラーは推測している。

ノルウェー西部のペスト流行の状況を調査したヤンケン・ミュルダールによると、そこでペストが流行したのは1349年9月から12月あるいは50年1月までであったそうである。ノルウェー西部の9月から12月というのは寒い時期である。その時期にもペストがはやっていたというのは、ノミの活動があまり外気温には関係していないと考えるべきなのか、あるいは一月にはすでに流行が終了したという事実からやはりノミは寒さに弱かったと結論するべきなのか。

北欧全体での死亡率がヨーロッパのほかの諸地方とあまり変わらなかったという結論が出されているのを見ると、ノミの活動はあまり外気温とは関係なかったという結論が正しいようである。

最後にヨーロッパの中をペストがどのように進軍していたかを示す地図を掲載しておくことにする。