2023年3月26日公開

1、年金制度は大丈夫か?

10人で1人の老人支えてた、10倍負担か1人で支える

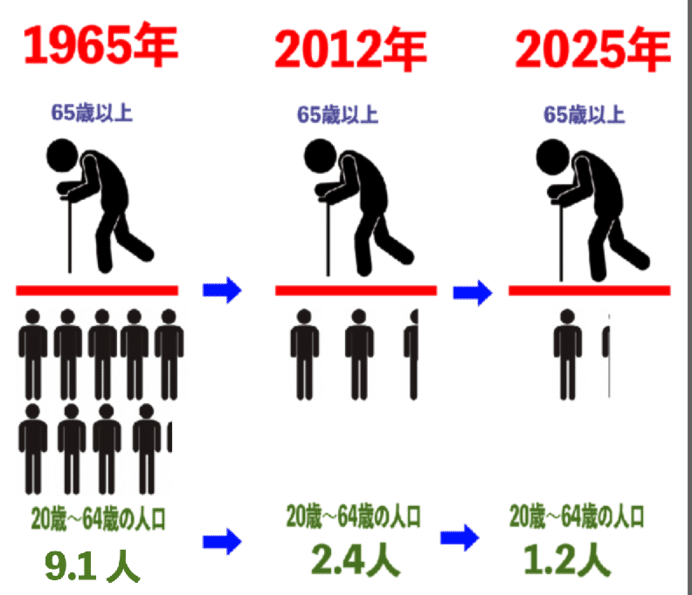

下の図表によりますと、現役世代は1965年には9.1人が1人の高齢者を支えていたのが、2012年には2.4人が1人を2025年には1.2人が1人を支えることになると言います。ということは現役世代は2025年には1965年の7.58倍の年金の負担増になるのでしょうか。

国の負担分がありますから、高齢者の割合が増えた分をすべて現役世代は背負うわけではありません。しかし、国に税金を支払っているのもほとんど現役世代だとしますと、そういう捉え方になりがちです。

現役世代の収入がそれだけ増加していれば、問題ありませんが、日本の場合、この30年間国民所得は増加していません。賃金水準も全体としては増加していません。それなのに負担が増えたら、その分消費も減ります。

ところで少子高齢化は元々、機械の発達で省力化が進んだことが原因です。生身の人間より機械を改良した方が生産性が高くなるので、生身の労働者が要らなくなったので人口が減少しているのです。当然ハイテク化で生産力は発展しているのだから富は溢れるほどあるわけです。

ところが労働者の方は熟練的な仕事まで機械に代替されるので、職を失ったり、軽作業になって不正規労働者で間に合うようになりました。それで却って勤労所得は減っています。生活は苦しくなって、その上少子高齢化で保険料負担が過重になっています。機械が代替してくれて生活が楽になって当然なのに却って貧しくなり、苦しくなっている、これは何かが間違っているのではないかと思いますね。

別に本人が怠けたために失業したり、軽作業に回ったわけじゃありません。懸命に働いて生産を発展させた結果、科学技術が進歩して、自動機械の時代になってきた結果です。だから当然豊かになり、楽になるようにすべきです。ところが所得は労働の質によって決まります。労働の質が落ちた分だけ貧しくなってしまうのです。

他方、投資で儲けている人などは、年に何億と稼いだりしていますね。労働者から見ると、全くの不労所得者に見えますが。資本家階級は資本に乗り移って、資本自身が自己増殖していく働きを自分の裁量や仕事と捉えています。だから自分の甲斐性だと思っています。それで労働者の取り分が減っていくと、それは資本家の所得になって、貧富の差が極端になっていっている面があります。

貧富の格差が拡大しますと、中間層が没落し内需が減って、デフレ不況になりやすいのです。先進資本主義諸国では、第一次大戦後恐慌対策もあり、政府が財政政策を駆使して富の再配分に努めたおかげで、中間層が大きくなって内需が増え、経済成長しました。それが1980年代以降、経済のグローバル化の影響もあり、法人税の引き下げ、累進税率の緩和などでまた格差が拡大しました。その結果、中間層が没落して内需が減り、低成長になっています。それでこのまま貧富の格差が拡大すればますます低成長になっていきますね。結局利潤がなくなって、資本主義自体が成り立たなくなるのではないかという人もいます。

経済成長は止まっても、格差は小さくなりませんから、上位1%が富を独り占めみたいな構造になっています。それで高所得者の方から格差縮小に動こうとはなかなかしないでしょう。日本の場合、この30年間GNPは伸びていないのに、この10年間の企業の内部留保と配当は伸びています。

それで話を年金の保険料負担に戻しますが、収入が伸びていないのに、高齢者の人口比率が大きくなったということで、保険料負担が増えるということはどうしようもないのでしょうか。なんとか、収入が増えた人だけ保険料負担を伸ばすような仕組みに転換できないのかと思いますね。

しかしそうなると所得が大幅に増えている人は絶対数は少ないわけですから、その人たちだけ増やすとなったら、かなり保険料が高額になって、そういう人たちは保険に加入するメリットがなくなります。だから足らない分をすべて高額所得者からというわけにはいきません。

それで政府の補助金を増やすしかありませんが、それも税収からなので、結局国民全体の負担が増えるということになってしまうと受け止められます。それは支出を税収の枠内で行うというプライマリーバランス(均衡財政)を財政規律として守る立場だとそうなります。ところがMMT(現代貨幣理論)という新しい学派がありまして、この学派では、税収を財源と区別します。元々貨幣は政府の債務証書だというのです。確かに貨幣で支払えるのは、法律で通用を強制していることもありますが、政府が信用を保証しているからです。

つまりその貨幣で納税できます。納税は政府に対する債権の放棄だと捉えています。ですから納税した時点で債務が解消しますから、貨幣は消失するのです。ですから納税した貨幣が大蔵省に溜まっているわけではなくて、政府の国民に対する債務が減っただけなのです。そのことで通貨量が調整され、経済循環がスムーズにいって、インフレにもデフレにもならないようにしているということです。

それで政府は通貨つまり債務証書を発行して、政府支出を支払い、それで経済が循環するわけです。でもそれでは、その年度末までの税収で通貨量が減らずに政府の債務が溜まって膨らんだらいったら、インフレになってしまう可能性があります。それが国債という形で日銀や市中銀行が保有していて、通貨として使用されなければ、インフレになりませんから、積極財政をとりつづけてもいいのです。そうしないとデフレになって経済が停滞して却って困るのです。

だから年金で保険料では足らない部分は補助金を増やしても、デフレの間は問題ないという事ですね。しかしそうして税収によらない支出を増加するとインフレにならないのが不思議でしょう。そうするとみんなインフレになると予想して、貨幣を現物に変えようとするので、インフレになる恐れがあります。

だから政府補助金の増加分だけは、国の富も増えていることが大前提です。元々少子高齢化は、生身の労働者を自動機械に置き替えた方が富や価値の生産性が良くなるから生じた傾向ですね。ですから生産力は上がっている筈です。

ところが実際にはGNPはこの30年間上昇していません。だってデフレが続いて賃金が上がらなかったですから、潜在的な生産力は上昇していたとしても、所得が増えていないので国内需要は頭打ちです。それにバブル崩壊以降は、企業も負債を抱えていて、設備投資や賃上げに回せないので、韓国企業や中国企業などにITなどでは既に水をあけられているとも言われています。

本当に生産力が低下して、通貨ばかり増えるとインフレになります。最近はコロナ禍とウクライナ戦争で世界的に物流が停滞したり、生産が滞ったりで一時的にインフレ傾向にありますが、それを乗り越えて元に戻るのかどうか、設備投資の遅れや、研究投資の遅れを真剣に取り戻さないと、日本も途上国化する恐れがあります。ビジネスの最前線で、香港・台湾・韓国などと取引していた人の話では、すでに日本は途上国だというのです。

その議論は棚上げということで、世界中がインフレ対策で金利を上げているのに、日本はデフレが克服できていないので金利があげられないわけですね。デフレである限り、積極財政でいくべきで、当然年金の保険料不足分の補助金も増やすべきです。近藤:それで話を年金の保険料負担に戻しますが、収入が伸びていないのに、高齢者の人口比率が大きくなったということで、保険料負担が増えるということはどうしようもないのですか、それとも収入が増えた人だけ保険料負担を伸ばすような仕組みに転換できないのですか?

2、技術が進歩すると利潤率は何故低下するのか?

生産性上がると思ってオートメ化ゼロ成長とはいかなる因果か

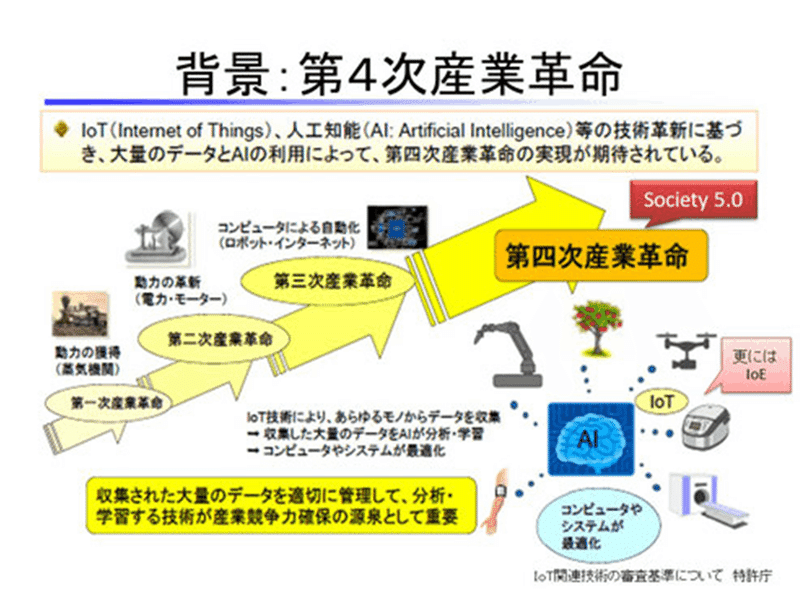

技術革新が進みますと、それにつれて省力化も進みます。それは生身の労働力を新鋭機械に置き替えた方が生産性が高くなるからです。じゃあ、第四次産業革命が進展すれば、どんどん経済成長する筈ですね。ところがほとんどの経済学者が21世紀は超低成長だと予測しているのはどうしてなのでしょう。

20世紀になって大規模な恐慌などが起こるようになり、国家が所得再配分を積極的に行うようになりました。累進課税を強化したり、法人税を高めに設定して、それを社会保障や失業対策に向けました。また労働基本権を擁護して、賃上げを促進したのです。その結果、豊かな中間層が生まれ、内需が活発になり、経済成長率が上がったのです。ところが1980年代から、経済のグローバル化に対処するために、所得税の累進課税を緩和し、法人税を引き下げました。その結果、格差が拡大し、中間層が没落したので、内需が拡大せず、低成長に陥っています。

それに技術革新による省力化で、労働力が余剰気味になりました。またグローバル化で国際分業が発達すると途上国の低賃金に足を引っ張られて、賃金が伸びません。それで1980年以降工業化が急速に進んだ中国などの労働者の所得は伸びますが、先進諸国の労働者の所得は伸びません。これが先進諸国の低成長の原因になっているのでしょう。

グローバル化の波に乗って急成長した企業の経営者や先端技術を生み出す高級エンジニア(シンボリック・アナリスト)などは超富裕層になりましたが、先進国の下位中間層の所得はのびていません。それを新興国の伸びもひっくるめますと、ミラノヴィッチの「エレファントカーブ」になります。

新興国が先進国に追いつくと、世界的にも1%未満の超富裕層だけますます豊かになるけれど、99%は全く所得は伸びないということで、全体として超低成長になるということですね。それにしても第四次産業革命が進んでいて、生産力は加速度的に上昇している筈なのに、GDPが伸びないというのは納得できませんね。

超富裕層の所得は、貯蓄や投資に回りますが、消費に回る割合は少ないわけです。大谷翔平さんはWBCに参加するために、ジェット機をチャーターして片道4000万円消費したましたが、恐らく大金の使い途に困ってチャーターしてみたのでしょう。ほとんど貯蓄に回っていて、消費率は低いようです。我々のように食べるのにやっとで、家の修繕ができなくて、どんどん住みづらくなっていくようなのとは比べ物になりません。

もっと下位中間層の賃金を上げたり、政府からいろんな手当を家計に回さないと、せっかく第四次産業革命で生産量は増えても、買えないので、値崩れを起こし、100円ショップで投げ売りに成ったり、牛乳を捨てたりというようなことになりますね。

売れないと製品としては生産され、使用価値としては富として実現しても価値は実現できないので、GDP(国内総生産)には含まれません。例えばYOUTUBEでほとんどの曲をフリーで鑑賞できますが、CDで売るのと同様に値段をつけたら、所得が増えていないのでだれも買いません。そのようにWEB上の膨大な情報サービスはほとんどフリーですね。以前は、それを有料で手に入れていたわけです。ということは富としては豊かになっているけれど、価値としては豊かになっていないということです。

WEB情報のフリー化はいわば「情報コミュニズム」です。そのことによって国際分業が可能になり、垂直統合型から水平分業型へとビジネスモデルが切り替わりました。その面で立ち遅れたことが日本の長期停滞の原因の一つに上げられています。その意味では、水平分業のシステムに組み込まれることによって、フリーな情報も価値形成するということですね。

3、マルクス「利潤率の傾向的低下法則」の問題点

価値を生む唯一の資本が労働力比率下がれば利潤も下がるか

マルクスの『資本論』だと、ビジネスモデルの転換によって、生産性が飛躍した例にあたります。マルクスはあくまで価値を生むのは生身の人間労働のみですから、水平分業体制という生産システムが労働者の労働の価値生産力を強めて「特別剰余価値」を生んだということになります。WEBシステムやWEB情報は労働の価値生産性を強めただけで、それ自体は価値を生んでいないということです。

このマルクスの説明は、価値は生身の人間の労働のガレルテ(膠質物)という定義に合わせた説明です。マルクスのように生身の人間労働だけが価値を生むと規定しておけば、資本主義を資本家が労働者の労働を搾取する体制として説明しやすくなるということです。

それに価値を生み増殖するのが労働力だけなので、それを可変資本とし、機械や原材料・燃料などを価値を生まないので不変資本としますと、技術革新が進み不変資本の割合が大きくなると、価値を増殖させることができなくなります。それで科学技術の進歩で資本主義の利潤率は傾向的に低下するという利潤率の傾向的低下法則を唱えたのです。実際に、20世紀末から利潤率の低下傾向が顕著になってきたので、マルクス『資本論』の古典としての意義が再評価されています。

もしマルクスの定義が正しいとしたら、価値の総量は生身の人間の労働量に等しいことになります。それで価値は労働人口に比例することになってしまいます。実際、日本は人口が減るからGDPも減少するという議論もあります。しかし技術革新によって、省力化が進みますが、どうして生身の人間労働力を自動機械に置き換えるのかというと、それはその方が価値生産性が向上するからですね。

そ れなら機械に置き換えても価値生産は減らない理屈ですが、実際、自動化が進んで、経済は停滞し、この30年以上日本のGDPは全く伸びていません。それで「金利0=利潤率ゼロ=資本主義の死」をキャッチコピーにした水野和夫さんの『資本主義の終焉と歴史の危機』(2014年刊)がロングセラーになっています。

実際はデフレで停滞したので、金利が下がってゼロ金利政策がとられたのです。では利潤率はゼロになったでしょうか?それが意外にも7%、8%と上げています。だから、配当も上がってきています。逆に戦後一番元気がよかった高度成長期は資金需要が大きいので金利は高かったのです。しかし利益が出てもみんな設備投資と賃上げに回したので、当期純利益や配当はゼロだったわけですね。投資家は株式の値上がり益で儲けていました。

それじゃあ私がいうように機械も一緒に価値を生んでいるとしたら、第四次産業革命の進捗によって、加速度的に価値は増大している筈ですね。でも現にGDPは停滞しているのは何故でしょう。それは省力化によって雇用所得が減少したので、生産量が伸びても所得が伸びなかったからです。だから買えないわけです。それでデフレになり、売れないものだから、価値以下に値段を下げて売ったり、稼働率を引き下げたわけです。バブル崩壊後の日本は、国内のデフレが深刻なので、設備投資や賃上げに投資するのは極力抑え、海外への投資や内部留保、配当に回しています。

ということは、第四次産業革命の進展に合わせて、生産性の伸びに合致した手当を所得が落ち込んだ世帯や一般世帯に政府からいろんな名目で手当てとして給付しておけば、GDPも上昇していたはずだということになります。しかし政府は1000兆円を超える累積債務を抱えていて、更に赤字を積み上げることなどできないというのです。

ではどうして累積債務になったのか、それは赤字国債の使い途が、公共事業と企業の設備投資への補助金を優先したからです。結局、国民の所得を増やさずに、供給を増やすことになったので、デフレが深刻化して、累積債務になったのです。先に国民の所得を増やし、デフレ解消してから、供給側にも投資すれば、成長路線に戻せたのです。たとえ1000兆円の累積債務があろうとも、インフレに成っていないのなら、先ずデフレを解消するために国民の所得を増やす給付を優先すべきだったのです。それでデフレが克服できれば税収が増えて、累積債務が減少するのです。

ですからマルクス『資本論』の、唯一価値を生み出す生身の労働力である可変資本の割合の低下が、利潤率の傾向的低下をもたらすという法則は、結果的には合致していても内容的にはまったくの誤りだということです。

4、累積債務なのに積極財政でいけるのか

借金が溜まり溜まって1000兆それでもどんどんデフレ対策

累積債務を解消しようとして消費税率を上げると、その分可処分所得が減ってしまいます。それで内需が減って、税収増につながりません。本当に累積債務を解消しようというのなら、国民の所得を増やすようにしなければならないのです。しかしそうなると少子高齢化で社会保障に回すべき財源がなくなるのではないか心配する人が多いわけです。

日本には国民全体の衣食住を満たせる十分の生産力があるわけですから、それがうまく行き渡り、みんなが困窮しないで済むようにすればいいわけです。それで雇用所得がなくなったり、高齢で働けなくなったりした人々には当然最低限度の生活費を給付できる体制を作る必要があります。しかし累積債務があって、財政支出ができないということで困っているわけですね。

累積債務が溜まると円の信用がなくなって、ハイパーインフレになるということは、累積債務が1000兆円を超えてもデフレなので、その心配はないということです。国債の債権者の多くは日銀であったり日本の市中銀行ですから、ハイパーインフレに成ると分かっていて、国債を現金化する心配はありません。財政から国民に給付しても、循環する通貨が、製品やサービスに見合っていればインフレにならないのです。それで累積債務の額には拘らずに、インフレに成らない程度に支給しても大丈夫だというのが、MMT理論です。ともかくデフレ状態は放置してはいけません。「デフレ期は積極財政」がセオリー(理論)です。放置していたらデフレスパイラルに陥って、経済が衰退して途上国化してしまうのです。

そんなこと小学生でも分かるでしょうと言いたいのですが、政財界や多くの経済学者も累積債務を気にし、将来世代の負担を増やすのではないかという事で、均衡財政主義(プライマリーバランス)に固執しているのはどうしてでしょう?

それはすべての富や価値は生身の人間が生み出しているという【近代勤労社会の幻想】から来ているのです。というのは税というのは、それぞれが稼ぎ出した所得や儲け、から拠出されていると受け止めていますね。保有税などは保有することによって得た利益の一部を財を護ってくれている政府への礼金に当たるわけですが、それを支払えるのは、その保有が直接間接に富を生みだすことに貢献しているので、支払えるわけです。だから財政債務が増えると、それは国民が富や価値を生んで何れは返済しなければならないと思い込んでいます。

「政府は国民から成り立っていて、政府の借金は国民の借金だから当然でしょう。」と思われますか?:そういう発想は、5人の就業者が1人の高齢者を支えていたのが、1人の就業者が1人の高齢者を支えなくてはならなくなったから、年金の負担が5倍になって当然という発想と同じです。実際は、少子高齢化は生身の労働力が自動機械に代替されているのですから、富は今まで以上に溢れています。だから所得が増えていない人まで2倍、3倍と払う必要はないのです。

でも機械は富は生むけれど所得を得るわけではないので、税金は納めてくれません。機械が稼ぎ出した分を独り占めにしている資本家や高給のエンジニアなどから累進課税でがっぽりとったらいいという意見の学者も多くいます。それはもっともなのですが。そしたらグローバル化の時代だから資本が他国に逃げてしまいます。

一国でできないことは国際協定でする必要があります。どの国も格差拡大によってかえって停滞に陥るわけですから、99%の世論を背景に国際協定を結ぶようにすべきでしょう。しかし国会議員や政府要人は財界などに買収され易く、腐敗体質があってなかなかできません。そこでデフレを解決し、かつ累積債務も減らそうとするなら、債務の額には頓着しないで、デフレが続く限りは積極財政でいけばいいということです。つまり生身の人間だけが価値を生んでいるわけではないので、富が増えている分貨幣が増えてもインフレに成りません。

貨幣は富の流通の媒介です。第四次産業革命で加速度的に富が増えれば、その分貨幣を増やさなければ、デフレになってしまいます。生身の人間の労働だけが価値を生むと考えるから、貨幣が増える分は、人間が働く必要がある、債務は全て人間の労働で返さなければならないと考えてしまうけれど、自動機械が富や価値を生み出していると捉えれば、楽になるということです。

5、近代の幻想を超えて―包括的ヒューマニズムへ

近代の勤労社会の幻想をガラガラポンして新たな地平を

しかしそうなると逆に機械に労働を奪われ、大部分の労働者は職をなくして、食べていけなくなるのではないかと心配する人が多いようです。それでBI(ベーシック・インカム)で生活費を保障しようという議論が盛んになりつつあります。でもそうなれば、機械に飼育されているようなディストピア(理想郷の反対の暗黒社会)になってしまうのではという心配する人もいます。

近代勤労社会の価値観に拘泥していると、未来は暗黒です。汎用ロボットが普及する2040年代には全人口の1割未満しか雇用がなくなると言われています。でも富は今まで以上に溢れるほどあるわけですから、所得配分さえきちんとできれば、みんな豊かに楽しく暮らせるわけです。近代的な意味での労働はほとんどなくなるけれど、生身の人間には加速度的に増えていく富を消費しなければなないのですから、むしろ為すべき活動は大きくなっていきます。

とはいえ、BI(Basic Income)で生活費が保障されてしまうと、いろいろ有意義な活動をしたりするのは面倒くさくなってしまわないかと思いますね。井上智洋さんは人間は自己実現を求めているから、生活費が保障されても積極的に働いたり、活動したりすると考えています。私も若い頃は楽観論だったのですが、人生経験を経て、いかに自分や自分の周囲の人が追いつめられないとやらないかということが痛いほど分かったので、BIが成功するとは思えませんが、一度はしっかり国家的規模で実験しないと納得できないでしょうから、試してみることは大いに賛成です。

21世紀の文明で生み出される富を消費するためには高度な科学技術の知識も必要ですし、それらを使った文化・スポーツ活動やボランティア活動などがさかんにならないと、経済循環がうまくいかなくなります。そこで社会的有意義な活動に対して、量・質・貢献度に応じた報酬制度を整える必要が生じるのです。それが私が提唱しているAIS(Activity Income System)です。AISがしっかり整えられれば、BIはAISに参加できない人に限った方がいいかもしれません。BIもAISも色々試してみないといけないので、各国で試行錯誤しながら、最適な形を見出していくことになるでしょう。

両方とも機械に養ってもらうというイメージは払拭できないという批判もあるでしょうが、逆に近代勤労社会は、雇用労働をしなければならなかったので、機械が働いて、富や価値を生み出しているのに、それを生身の人間だけが価値を生み出していると思い込んでいたのです。

マルクスの『資本論』だと、機械や原材料も含めて富としての使用価値を生み出しているけれど、価値は生身の人間労働の塊だという解釈ですね。だって商品社会という歴史的な限定のもとで価値が生じますから、交換経済という生身の人間の社会関係の中で生み出されるからです。

しかし交換経済には交換される商品が必要ですし、それを生産する道具や機械も必要です。商品生産も機械や道具や原材料の働きもあって、価値が生まれることに変わりはありません。それをすべて人間の生身の労働関係に還元して捉えることで、資本主義を資本による賃労働の搾取関係に単純化して説明したわけです。それがいわゆる労働価値説です。価値の実体を労働に還元することで、価値法則が見いだされ、経済学が科学になったと言われます。

マルクスは生産手段や生産物が価値ではなく、価値は労働の塊としてそれらの事物に付着する労働関係の憑物として捉えていたので、機械自体が働いて価値を生むのではなく、生身の労働によって生産物に移転させられると、価値移転論で説明したのです。そう説明しないと、減価償却分だけの価値を機械が生んだことになってしまいます。

価値生産過程で、機械は使用されて減耗した分だけ生産物に価値を生み出したわけですから、素直にそれを認めればいいのです。ところがそれなら機械が人間として労働したことに成るので、フェティシズム的倒錯だとマルクスは受け止めているのです。

それに対して、私は包括的ヒューマニズムで人間を包括的に捉えます。生身の人間身体だけでなく、生産においては機械や原材料も人間の非有機的身体(器官を構成していないけれどそれなしでは生きていけないように身体化している)として人間を構成しているから、人間労働を担っているのだというように理解しているのです。

マルクス『資本論』の理解だと、機械を生み出した過去の生身の人間労働が、機械に憑りついていて、それが生産物に移されたことになります。しかし私は次のように捉えます。機械になった時に、過去の労働は機械になっていて、既に存在しません。働くのは機械であって、過去の労働ではありません。機械と機械を動かす生身の現在の人間労働なのです。ところがマルクスは過去の労働が憑物として機械にとりついているというレトリックを用いるわけです。それなら資本家が土地や機械などに憑りついてあたかも、そういう資本が生み出した利潤を自分の稼ぎだとしているのと同じ憑物信仰なのです。

ということは、マルクスは『資本論』では予め、人間を生身の諸個人に限定する発想があり、社会的諸事物や環境的自然を人間ではないとして人間と峻別した上で、事物も価値を生み出すように捉えるとフェティシズム的な倒錯だと批判する傾向があるわけですね。しかしマルクスは『経済学・哲学手稿』では社会的諸事物や環境的自然を人間の非有機的身体と捉え、ヒューマニズムの貫徹とナチュラニズムの貫徹を表裏一体と捉える発想がありました。つまり若きマルクスは少なくとも一時期は包括的ヒューマニズムに立っていたのです。

疎外論を1845年『フォイエルバッハ・テーゼ』の時点で払拭したというのは、フランスのアルチュセールや日本の廣松渉が盛んに唱えていました。私も一時その説に同調していましたが、『経済学批判要綱』『経済学批判』『資本論』におけるEntfremdung(疎外)の使用例を丹念に調べますと、唯物史観を展開する文章では影を潜めていたのが、経済学の展開ではやはり疎外概念は同じ意味で使用されていることが確かめられました。ですから経済学批判期におけるフェティシズム論を使った事物と人間の峻別は、資本主義体制を〈資本―賃労働〉の搾取構造に還元して捉えるための方法論でしょう。そういう方法論を使ったために、結果的にエンゲルスも「道具は手の延長」と言ったような社会的諸事物を含めて人間を人間的自然として捉えるような包括的ヒューマニズムを経済を論じる場面ではマルクスは、捨ててしまったということです。

マルクスのいうような価値移転論は、労働者の労働に価値を還元して説明して説明がつくような20世紀までは通用したかもしれないが、20世紀末のハイテク化・自動化の進展で説得力失ったのです。私は『人間観の転換―マルクス物神性批判』(青弓社刊1986年)で、機械に付着している価値を生産物に労働者の具体的有用労働が移転するという説明は、憑物信仰のレトリックで説明しているので、科学的説明とは言えないという批判をしたのです。科学的説明ではなくても、一応不変資本の価値が減耗分、製品に付加される現象を説明出来ていたわけです。

しかし20世紀末からは、マルクスの論法では、省力化でごく少数の労働者の労働が膨大な価値を移転するということになってきました。しかも複雑な仕事は自動機械がするので、労働者の大部分は単純労働になっていくわけです。それなら、機械自身が減耗分だけの価値を生産過程で製品に生み出すと説明した方が説得力があるのではないでしょうか。

それに対してマルクスが反論するのだったら、機械はあくまで生産手段であり、生産主体や労働主体ではないから、機械で生産し、機械で労働するのであり、機械が生産したり、機械が労働するのではないという論理で反論するしかありません。つまり廣松渉が近代的認識図式だと言った〈主体―客体〉図式で反論することになります。

だからマルクスは近代的認識図式を超えていないわけです。廣松渉はマルクスこそ〈主体―客体〉図式を超えたというけれど、『資本論』はむしろ固執しているわけです。しかし脱労働社会化が深化すればするほど、もうほとんど無人化した工場でも二、三人の労働者がすべての価値を移転していることになりますし、これからは地球の裏の現場の機械を生身の労働者がコンピュータにプログラムして動かすようなことになります。まあマルクスは脱労働社会化がこれほど進展する前に革命が起こると考えていたのでしょう。

ですから身体的諸個人に人間を限定し、生身の労働力だけが価値を生むというのは、近代の幻想なのです。それはまさしく労働者が労働力商品としてバラバラの身体的諸個人にさせられ、その主体として人格を持たざるを得なかったことからくるのでしょう。しかしその労働者も機械と共に働かざるをえなかったし、次第に労働の主役を機械に奪われざるを得ないわけです。その幻想を自覚し、機械を包括した包括的ヒューマニズムに立ち返って、脱労働社会の『資本論』を再構成すべき時期に来ているということです。そうでないと、21世紀は第四次産業革命が起こっても却って、超停滞社会になり、BIができても機械に飼育されるようなディストピアになりかねないということです。