ラボール学園2024年2月8日講演テキスト

一、尊王攘夷

衰えし周室ともに担ぎ上げ漢中守らむ夷狄攘け

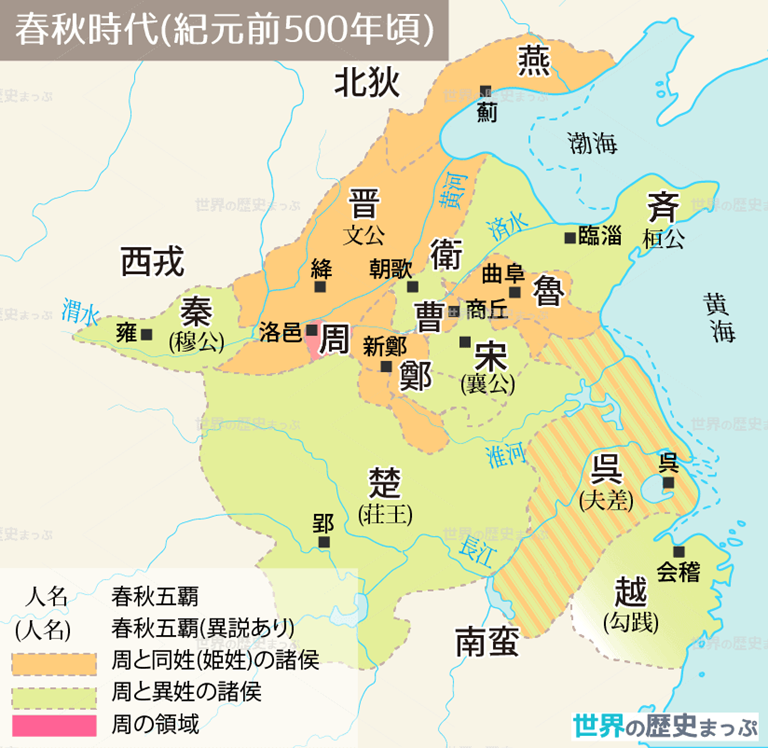

世は春秋戦国時代(春秋は紀元前770年~紀元前403年、戦国は紀元前403年~221年)、周の王室は勢いが衰え、諸侯の支配する諸国は、独立してばらばらに治められていました。周の王室を頂点とする身分秩序が次第に崩れていき、実力のある卿、太夫や士が実権を握って成り上がる、下剋上の動きが活発になっていました。諸侯間、諸卿間、諸士間や諸門閥間での勢力争いが絶えません。激しい栄枯盛衰が見られました。

まとまりの欠けた中国に対して進寇してくる夷狄と呼ばれた異民族も多かったのです。そこで春秋時代では、有力な諸侯は、異民族を排斥するという共同の課題の下に他の諸侯達に対するヘゲモニー(覇権)を樹立しようとしたのです。でも本来が平等な諸侯ですから従わせようとしますと、どうしても周王室の形式的な権威を借り、尊王の名目で行わなければならなかったのです。いわゆる「尊王攘夷」のスローガンが大義名分となったのです。明治維新も「尊王攘夷」という大義名分が大きな役割を果たしましたね。「尊皇攘夷」と書かずに「尊王攘夷」と書くのは、春秋時代の故事に倣っているからなのです。

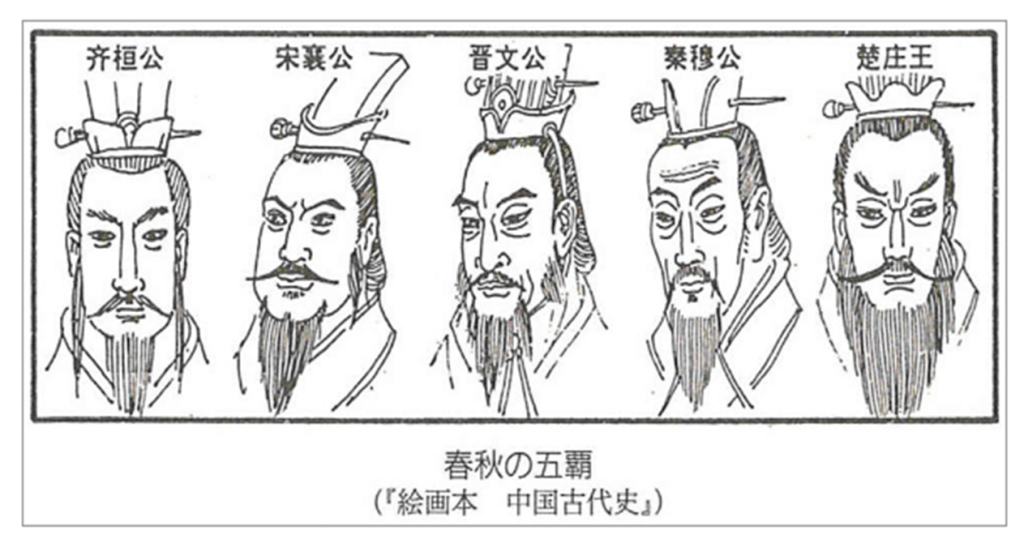

春秋時代に覇王として名を轟かしたのは、齋の桓公、宋の襄公、晋の文公、晋の悼公、楚の荘王、呉王闔閭(こうりょ)(あるいはその子夫差)、越王勾践、秦の穆公(ぼくこう)です。彼らは諸侯を集めて会盟して自らのヘゲモニーの下に「尊王攘夷」を誓わせたのです。しかし周の王室自体は弱体化していますから、統一王朝を復古することはできません。覇王が周に取って代わらない限り、天下を平らかにすることはできないのです。

二、孔子の生い立ちと儒家の性格

祭礼を巫祝の母から仕込まれて、古き礼楽復興目指すや

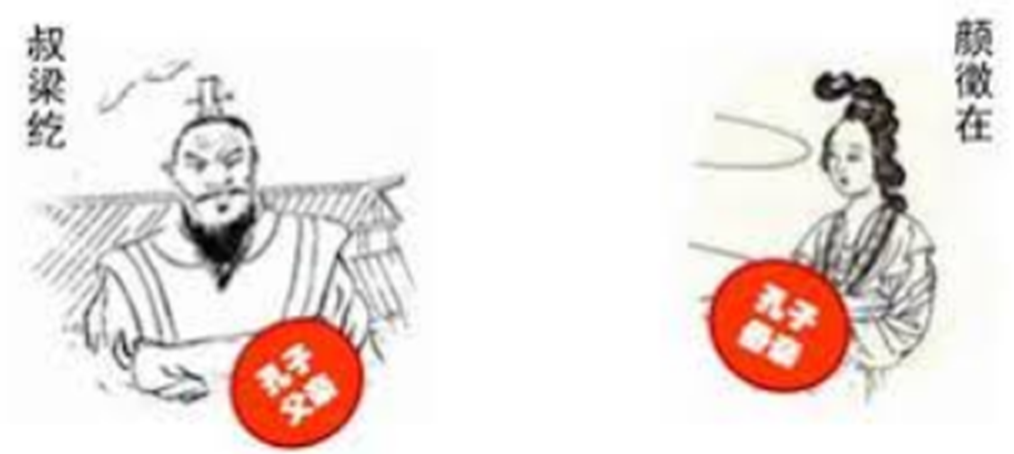

孔丘が目指していたのも「尊王攘夷」です。ただし彼は武力は持っていません。『史記』によれば、彼の祖先は宋の人でした。孔防叔(こうぼうしゅく)の時に乱を避けて魯国に移りました。その孫が魯の下級武士叔梁紇(しゅくりょうこつ)と、その内縁の妻顔徴在(ちょうざい)との間に生まれました。ふたりは野合して孔丘を設けたとされています。

でも父の名は、魯国の勇士の名に結び付けた潤色で、信用できないと白川静は、『孔子伝』(中公叢書)で述べています。「孔子の世系についての『史記』などにしるす物語は、すべて虚構である。孔子はおそらく名もない巫女の子として、早く孤児になり、卑賎のうちに成長した」(22頁)というのです。

白川の推理では、孔丘は巫祝集団の中で育ったので、冠婚葬祭や様々な祭礼の事に詳しかったのではないかということです。彼は家柄によって行うべき祭礼に違いがあることを大変重視しています。天子は八侑(はちいつ)の舞(八×八=六十四人の舞)を、諸侯は六侑の舞、卿太夫は四侑の舞、土は二侑の舞をそれぞれの庭で舞わせることになっています。卿太夫だった季孫氏が八侑の舞を舞わせた事に対して、孔丘は

「是可忍也、孰不可忍也(これが辛抱できるのなら、どんな事だって辛抱できる)」

と激怒しています(『論語』八侑第三)。

周の時代の正しい祭礼に戻すことによって周代の文化が蘇り、封建制度に則った秩序正しく平和な天下が再現できると考えたのです。しかし衰退した家系でも貴種だということで尊重し、成り上がって勢力のあるものは出身が賎しいということで軽く扱うようでは、現実の力関係を無視しているのでうまくいくはずはありませんね。

ともかく巫祝集団から伝授された知識と技能を基に、孔丘は夏や殷(商)や周の礼樂を研究して、できるだけ正確に再現しようとしたのです。その為に五経の研究や編纂にも携わったのです。それぞれの身分や役職に相応しい正しい礼樂を復興する専門的な集団を形成したのです。安定していた周を懐古する風潮に乗って、儒家は勢力を得たのです。家の格式にこだわった本格的な礼樂を提供する事は、社会的信用に繋がるので、復古的装いは職業上も納得できます。

孔丘は、束脩(そくしゅう)(入門時に持参する乾肉一束)を受け取って、六芸を教える塾を営み、多くの弟子を養成していました。儒教のイメージから四書五経の講読を中心にした寺子屋的なものを想像されるかもしれませんが、六芸とは周代に士の必修科目とされていたと言われる「禮・樂・射・御・書・數」です。〔「御」は乗馬、「書」は読み書きから文献研究まで、「數」は計算から会計までを意味します。〕

特に祭礼での歌舞音曲の練習が大切だったのです。宮廷の儀式から冠婚葬祭まで一切を取り仕切る巫祝集団でもあったのですから。

三、儒家の任侠的性格

喰い詰めた焙れ者らが徒党組み任侠となり仁義切りたり

周代の礼樂復興を通して文化的ヘゲモニーを確立し、儒家が一手に祭礼を取り仕切るようにします。その上、士として有能な人材を輩出して諸侯や諸卿の下に任官させて、各国に人材ネットワークを作って礼節に基づく政治を復興させようという戦略です。もっとも孔丘自身が六芸を教えている内に、任官して経世済民を行いたいとホットな志を抱くようになったようです。

礼樂に精通し、逸材を育てた孔丘が宰相に成れば素晴らしい徳治政治が実現し、国の強大化も計れるはずだと、孔丘自身が自信をもっていたのです。彼は自分を宰相に迎える国があるはずだと思っていたのですが、君主にすれば孔丘では偉すぎて、思い通りの政治ができなくなってしまいます。それに祭礼を重視する儒家が幅を効かせれば、万事が奢侈(しゃし)になって財政難に陥り、富国強兵が困難になるのではと警戒されたのです。

陽貨や公山弗擾などの下剋上を狙う士出身の野心家の招聘(しょうへい)に乗りそうになったことだってあるのです。これは家柄を重視し、上下関係を尊重する儒家にあるまじき賊に与(くみ)する行為と非難されました。でも野心的に成り上がって権力を掌握しようとする境遇では共通し、共感するところがあったのです。

魯の国で一度、孔丘は大司冦にまで取り立てられ、政治の実権を掌握したことがありますが、君権を強化しようと三家(魯の公室の一族で孟孫、叔孫、季孫)の邑の武装解除という思い切った挙に出て失敗し、他国に亡命したのです。彼は諸国を遍歴して仕官の道を探りますが、ことごとくうまくいきません。

当時は主家が没落したために、浪土化した人は全くの無権利状態におかれ、「群不逞の徒」と呼ばれていました。そして群れて徒党化し、無法集団となって「外盗(がいとう)」と呼ばれていたのです。危険な存在だと睨まれれば、「殺すもの罪なし」で抹殺されます。孔子も亡命中に何度も襲撃されました。儒家自体も陽貨とその弟子達と同様、ある程度、外盗的性格を持つ集団だと見られていたのです。ですから儒家こそ任侠団体の元祖だとも言えないことはないのです。

もちろん儒家は礼樂を復興し、君子が徳で治める徳治政治を実現しようという、大きな理念を共有していました。そしてそのための人材を養成していたのです。しかしそのことによってかえって社会的勢力となり、警戒され、排斥されてもいたのです。

任侠団体と言えば、すぐに組織暴力団を思い泛べますね。麻薬取引や賭博、売春などの反社会的な違法行為で資金を集めていると警察からマークされている団体です。たしかに反社会的な犯罪行為による「しのぎ」や、団体同士の暴力的な抗争は厳しく取り締まるべきです。でも喰い詰めたあぶれ者や流れ者が徒党を組んで生業を営み、それに伴う正当な範囲の利権を主張するのは一概に否定すべきではありません。むしろコミュニティ(地域社会)との共存共栄が計れるように、コミュニティの活性化に役立つように調整すべきです。特に戦乱などで上位権力の機能が麻痺しますと、義侠的な団体がコミュニティの維持に核としての役割を担うこともあるのです。

四、礼楽の精神としての「仁」

礼楽や言葉巧みで華麗でも仁足らざれば胸響かざる

礼楽に伴う歌舞音曲の練習が孔門の重要な日課だったとしますと、『論語』解釈は大変平易になります。芸能としての歌舞音曲は才能や容姿で見栄えがしたり、見劣りがするものです。孔子が目指しているのは文化革命(より正確には文化反革命)ですから、ただ見栄えが良かったり、芸術的に優れているだけでは駄目なのです。礼樂を通して礼節を弁えた精神を復活させようというのですから、周の時代が蘇るような感動を演者も観衆も共に味わえるようなものでなければならないのです。

そこで

「巧言令色鮮矣仁(口が立って恰好が良いのに限って仁が少ない)」「剛毅朴訥近仁(しっかりしていて、無骨で飾り気がないのは仁に近い)」

というのは、芸事で師匠が、器用だけれど心が籠もっていない人を叱ったり、不器用でまだ下手だけど心を籠めて真剣に取り組んでいる人を褒めたりする言葉としてよく理解できますね。ですからこの「仁」は礼樂の精神と受け止めればよいわけです。

挨拶一つとっても、挨拶をしないのは失礼だから、他人から失敬な奴だと思われるのは困るから、挨拶を仕方無く義務としてする人が多いようです。親愛の気持ちから自然に声を掛ける心からの挨拶がしたいですね。ところが市民社会や契約社会は、互いに人格を手段として取り扱う「手段の王国」です。目的は自分自身だけです。他人への挨拶も自分がその人との関係でうまく利益を守るために過ぎません。本当に相手の身を思いやって、相手のために心から挨拶をしているわけではありません。

お恥ずかしい話しですが、私は少年時代は、客の立場でお金を払うと、店員が「有り難うございます」と言いますね。これは当然です。でも客としては代金を払ったのだから、礼を言われても、こちらから「有り難う」と言うのはおかしいと思っていました。ところが成人してから客の立場の人が、ごく自然に「有り難う」と礼を言っているのに気が付きました。考えてみれば、客はサービスを受けたのだから、そのサービスに対して感謝の言葉を返すのが当然なんですね。感謝の気持ちを表わす代わりに、代金を支払っているわけじゃないのですから。大切なのは互いに感謝の気持ちを持つこととそれを表現することです。それで初めて商品やサーピスを提供する側とそれを受け取る側の心と心が通い合うことになるのです。

人生が楽しくなるというのは心と心が通い合っていると感じる事によってですね。客からの形だけではなく心からの有難うで、店員は報われた気持ちになり、幸福を感じるのです。店員はもちろん顧客が代金を払ってくれたことで、対価を得て有難いのですが、それだけでなく、自分のサービスによって客にいい買い物ができたと思ってもらって自己実現ができ、幸福にしてもらった感謝も含めて有難うと言うのです。

礼にとって最も肝心なのは、礼が気持ちを表わす形式だということです。心にもない事を便宜上形だけ礼として表わすとすれば、それは偽りであり、最も失礼に当たるのです。孔子は心の籠もった礼樂の回復の道を求めていたのです。

「子日、人而不仁、如禮何、人而不仁、如樂何」(八侑第三)を

「人として仁でなければ、礼があってもどうしようぞ。人として仁でなければ、樂があってもどうしようぞ」と金谷は訳しますが、ここで孔子が教えているのは、礼樂自体が「仁」なしでは成り立たないということです。

ですから「人として仁でなければ、礼をどうしようぞ、人として仁でなければ樂をどうしようぞ、(仁なしでは礼樂は成り立たない)」と訳すべきなのです。

五、「仁」の原義

もとの義はこころ寛しの「任」なりや人を包みて温むるかな

ところで「仁」という言葉は孔子の造語だと言われています。『論語』以前の使用例では、仁に精神的な意味は無かったのです。

「孔子以前の用例としては、『詩』に二例があるのみである。『鄭風』の『叔于田(しゅくうでん)』に『叔ここに田(かり)すれば巷に人なし叔に如かざるなり まことに美にして且つ仁なり』、また『斉風』の『蘆令(ろれい)』に『蘆 令令たり その人美にして且つ仁なり』と歌う。叔は次郎さんというほどの語。盧は猟犬、令令は鈴の鳴りひびく音。詩はいずれも狩猟の歌で、仁とは狩衣姿も凛々しい若者の頼もしさを言う語である」(白川前掲著、104頁)。

現代っ子風に言えぼ「イカス」に当たるのでしょうか。例えば「人にして欲しくないことを人にしないようにする、自分がして欲しいことを人にしてやる、これが『イカス』ってことだよ」ということになります。「自分のわがままを克服して、びしっと礼を決める、これが『イカス』ってことだよ」ときますと、なかなか「イカス」表現ですね。

孔子の使った「仁」は意味から言えばむしろ「任」に近いということです。やはり『詩』の」「邶風(はいふう)」の「燕々」の詩に「仲氏任(じん)なり その心塞淵(広やか)なり」とありますが、白川によりますとこの場合の「任とは心の寛大なことをいう意であるから、仁の原義は、この任の意」なのです。ちなみに「人が二人」を表わすので「仁」とするのは俗説で、白川によれば「仁」の字形は「人が衽席(寝ござ)を敷いて座している形」(白川前掲書承前)なのです。

孔子は仁や仁者について実に様々に語っています。しかし質問者に合わせて様々に表現しているだけで、仁にきちんとした定義を与えているわけではないようです。これは仁が礼樂の精神であり、礼楽を復興する道に相応しい人格的な徳だということを意味しています。下手に定義して限定してしまうことは、かえって仁の実現を妨げることになるのでしょうから。それより質問者が自ら仁に到ろうとする努力の中で、仁とは何かを常に自問自答すべきなのです。

六、「仁」ー愛と思いやりー

樊遅には「人を愛す」で通づれど何が愛かは人それぞれか

「樊遅問仁、子日愛人」(顔淵第十二)。

樊遅は、切れる方ではありませんが、誠実で優しく、素直で真っ直ぐな人柄でした。そこで孔子は仁を問われて、「人を愛すること」だと応答したのです。彼はいつも親身になって真心から人に接する人柄だったので、この答えはきっと最高だったと思われます。

孔子は、相手が常々何を一番大切にしているかをよく見抜いていましたから、樊遅にはこう答えたのです。樊遅自身が、一番良く知っていた答えだとも言えます。それならそんなことを教えても無意味だと考えないでください。だれでも自分が一番偉いというナルシシズムを隠し持っています。従って孔子の応答も最高なのです。彼は確信を持って人を愛する道を窮めようとします。そうして仁に接近できるのです。

もちろん抽象的に「人を愛す」では納得できない人もいます。「人を愛す」とはどういう意味で、どういう感情なのか、どうすることが「人を愛する」行為に当たるのか、よくわからない人も多いのです。そこで仲弓には具体的に説明しています。

「仲弓問仁、子曰、出門如見大賓(人に会うときは大切な賓客に会うようにし)、

使民如承大祭(人民を使うときには大切な祭りを行うかのようにし)、

己所不欲、勿施於人(自分の望まないことは、人に仕向けないようにしなさい)、

在邦無怨、在家無怨(そうすれば国に居ても怨まれないし、家に居ても怨まれない)」

仲弓は、賎しい身分の出身ですが、孔門で教養を積み上げて、魯の三家のひとつ季氏の宰に成りました。彼に奢らず威張らず、謙虚に人に対し、相手を大切にし、相手の気持ちになって政治を行うことが仁だと説明したのです。「己所不欲、勿施於人」は子貢に、終身これを行うべきものを;口で言って下さいと問われ、孔子は「其恕乎(まあ思いやりだね)、己所不欲、勿施於人也」と応答した中に出ています。この「恕」が「夫子の道」に繋がります。

恕、すなわち思いやりの心が仁なのです。これは、自分がして欲しくないことを、人にはしないという行いとして現われるのです。「己所不欲、勿施於人」は消極的な禁令の形をとっていますが、人道の根本をなす普遍的原理なので自然法体系では「万人の法」と呼ばれています。それじゃあ「バイブルの黄金律」もあるのでしょうか。

「人にしてもらいたいと思うように他人のためにし、汝自身の如くに、汝の隣人を愛しなさい」

という原理です。

「子貢日、如能博施於民、而能済衆者、何如、可謂仁乎。子日、何事於仁、必也聖乎。堯舜其猶病諸。夫仁者己欲立而立人、己欲達而達人。能近取譬、可謂仁之方也已」

〔子貢が「もし広く民に施すことができて、多くの人が救えたら、どうでしょう、仁と言ってよいでしょうか」と尋ねた。先生はこう言われた。「なんの仁どころじゃありません。きっと聖です。堯舜ですら、なおそれに悩んでおられましたよ。そもそも仁の人は自分が立ちたいと思えば、(人も立ちたいと思っていると考えて、先ず)人を立てます。自分が達したいと思えば(人も達したいと思っていると考えて、先ず)人を達しさせてあげるのです。(自分だったらどう思うかと、人のことでも)身近に引き比べることができる、これこそ仁の方法と言うべきですね」〕(塞也第六)

ここで仁と聖を区別しています。聖は理想実現状態を指すのに対して、仁はそうしようと努力している状態や、そう努めている人の徳を指しているのでしょう。後半がバイブルの黄金律に当たります。

民衆を救おうと考えている人が、自分の事ばかり主張してはいけません。先ず、人の事を思いやり、人のために親身になって努力するような人柄でなければならないのです。ところが大言壮語する野心家に限って、自分こそ民衆を救うのだから、まず、自分を権力者の地位に就けるように猛烈に働きかけ、人をそのために失脚させたり、踏み台にしようとします。そういう人は権力者になれば民衆を救うどころか、民衆を犠牲にして自己の権勢を強めようとするのです。口先では清廉潔白、一点の曇りもないように言いながら、限り無く黒に近い灰色政治家がいますが、彼らは我先にと宰相に成りたがり、そのために汚れた金に手を染めてしまうのです。

これに反して仁の人は、独善に陥らず、清い志の人達と協力し合い理想を実現しようとします。仁の人は人を正しく評価し、正しく支えられますから、決してでしゃばりません。人を先に立てて、その人と共に道を行おうとします。

私利私欲の追求で必死で、とても他人の幸不幸など構ってられないという人は仁の心に欠けているわけですが、そういう人の人生は修羅の連続です。その結果富や権力を得て、大いに人生を楽しんでいるように見えますが、心を一つにしてよい環境や良い社会を作り上げ、人々に貢献できたという充実感は生まれませんし、何より人の幸福を自分の幸福とは感じることができません。その意味で儒教では、君子は人民の幸福が君子の幸福と感じる人だということですね。それは我々自身に引き付けて考えると、家族や地域や職場や環境なども包括して、自分自身の問題として引き受ける生き方だということです。

自分はそんな偉い人ではないから、自分の生活で精一杯というかもしれませんが、環境問題や災害のこと、長期不況による生活不安とか、どんな問題でも繋がっていて、社会や経済や政治の問題にみんなが取り組まざるを得なくなっていますし、近現代社会の迷妄をみんなが解明し、克服しなければならない時代なのです。その意味で論語は他人ごとではないということですね。

七、「仁」ー孝ー

わが命この世にあるは父母(ちちはは)の慈しみ享けし証しなるかな

ところでこの思いやりの心はどこから生じるのでしょうか。儒家はその根源を家族的な情愛に求めています。特に大家族制の中国では、家族・親族の結合を保つことによって、なんとか生き抜いていく他なかったのです。そこで家系を守っていくために家父長制的な家族道徳が強い力を持っていました。つまり親に従い、親を大切にする「孝」の道徳が最も道徳の中心に据えられることになったのです。そして「孝」を基礎にすべての道徳を説く『孝経』が作られ、やがてその内容が儒教の中心的な教義になります。儒学が儒教として庶民まで包摂した支配イデオロギーに成ったのは、『孝経』の普及と切り離せないのです。

「有子曰、其為人也、孝弟而好犯上者、鮮夷。不好犯上而好作亂者、未之有也。君子務本、本立而道生、孝弟也者、其爲仁之本興」

〔有先生が言われた。「その人となりが孝行で悌順でありながら目上に逆らうことを好むものは少ない。目上に逆らうのを好まないのに、乱をなすことを好むような者はこれまでいなかった。君子は根本のことに務めるのだ。根本が定まってはじめて進むべき道がはっきりしてくる。孝弟というものは仁(を為す)の根本なのだ」〕

有子は孔子の高弟で姓名は有若です。この文は孔子の文ではないからといって、孔丘とは思想的にずれがあるかもしれないと考える必要は全くありません。この有若の言葉は、『孝経』の精神そのままですし、『論語』で随所に出てくる孔丘の「孝」についてのコメントも『孝経』の精神に全く一致しています。親を敬い大切にする心で主君に忠義をつくし、兄を敬い立てる心で目上の人や年長の人を敬い立てることが、人倫の根本だという発想です。「仁」とは礼楽を復興し、天下を太平にする「道」に叶う精神ですから、その根本には「孝弟」があるということです。

ところで仁の根底に孝を据えることにより、仁が家父長的な家族道徳やイデオロギーによって偏向させられる危険を伴います。「忠ならんと欲せば孝ならず、孝ならんと欲せば忠ならず」のダブル・バインド(二重拘束)にも陥りがちです。孔丘は魯の政治を担当していた時に、戦場から脱走した兵士を裁いたことがありました。その兵士は年老いた母がいて、自分が戦死したら母の面倒を見る者がいなくなる。それで脱走したのだ。だから刑の執行は母の死まで待って欲しいと訴えたのです。孔子はその兵士の孝を讃え、罰するどころか表彰したのです。後に法家はこれを例に挙げ、儒家の孝至上主義を法治国家の根本を危うくするとして排斥したのです。

儒教の孝は、近親の情からすべての愛情が派生すると考え、血縁の親疎によって愛情を差別すべきだという差別愛の原理です。ここから生じるのが、自分の親、自分の家族を他人の親、他人の家族より大切にすべきだという道徳的格律です。その結果、私的利害を追求し、富を奪い合う対立抗争を生むのです。それで墨家は儒家を「別愛の人」と呼び、ラジカルに批判したのです。

家族愛、友愛、隣人愛、民族愛、人類愛等さまざまな愛は、出発点がどこにあるにせよ、どれかに還元できない性質を持ちますから、各人が主体的に自己のアイデンティティに則って、調整するしかありません。国家の法体系や社会の道徳慣習も各構成員の調整がスムーズにいくようなものであれば、やりやすいのですが、それぞれの人間関係や社会関係は異なった原理で運動しているものですから、それらをうまく調整するのは、実際は難しい問題です。

八、「仁」ー修己治人ー

物事を虚心になって見極める己治めて民を安んず

「子貢曰、如能博施於民、而能濟衆者、何如、可謂仁乎。子曰、何事於仁、必也聖乎。堯舜其猶病諸」と少し似た文章にこんなのがあります。「子路問君子、子曰、脩己以敬、曰如斯而已乎、曰脩己以安人、曰如斯而已乎、日脩己以安百姓、脩己以安百姓、堯舜其猶病諸」〔子路が君子のことを尋ねた。先生はこう言われた。「自分を修養して慎むことです」。子路は尋ねた。「それだけのことですか」。先生はこう言われた。「自分を修養して人を安らかにすることです」。また尋ねた。「それだけのことですか」。先生はこう言われた。「自分を修養して万民を安らかにすることです。自分を修養して万民を安らかにすることは堯や舜でさえ苦労されたのです」〕(憲間第十四)。

民衆を救う前に、君子は民衆を救おうという気持ちになっていなくてはいけません。そしてこれは大変困難なことなのですから、生半かな気持では駄目です。自分を安全に保ち、たらふく私腹を肥しておいて、その上で民衆の窮状を憐れむようでは偽善でしかありません。何故なら民衆の窮状の本当の原因は自分自身なのにそれを棚に上げて、いろいろ対策を考えるのですから。

「脩己以敬」ということは、万民のことを思い、万民の身になって考え、万民への思いやりや真心に徹して生きる人間に生まれ変わることです。為政者には様々な権限が集中しますから、つい特権を利用して自らの権威を飾り立てようとします。あくまで万民のための為政者であるべきなのに、為政者のための万民になってしまいます。為政者であることを示すために宮殿に住んだり、馬車に乗ったり、冠をつけたり、独特の衣装をするのがいけないのではありません。必要ならば別に構わないのです。肝心なのは、自分が為政者であるのは、万民を安んじるためであるという心得をしっかり持っていることなのです。

この「己を脩めて、人を治める」という言葉は「修己治人」と呼ばれ、徳治政治の原理になっています。君子の修養を重視する考え方は『大學』で強調されます。「脩身齊家治國平天下」つまり「身が脩(おさ)まれば家が齊(ととの)い、家が齊えば國が治まる、國が治まれば、天下が太平になる」という理窟です。では身を脩めるためにはどうしたらよいのでしょうか。「心を正す」ことです。「心を正す」には「意を誠にする」必要があります。それには「知を致す」ことですが、そのためには「物に格(いた)る」必要があります。つまり「致知格物」すれば「誠意正心」でき、その結果「脩身齊家治國平天下」が可能なのです。

しかしそもそも天下を憂い、万民を憐れむ気持ちが誠でなければ、わざわざ身を脩め、学に志すこともないわけです。本当に学問をしようとするのは、ですから現代では人類的危機を引き受け、それと真摯に取り組む気持ちがなければいけません。安易に自己の立身出世や打算では駄目なのです。何故ならそういう人の関心は常に私的なところにしかありませんから、物事を虚心になって、冷静に客観的に把握することができないからです。

この『大學』の学問論はスタンダードな価値を持っています。ところが学校教育では、何のために学問をするのかという一番肝心なことを抜かしているんですね。勉強しておかなければ、進学や就職で困るとか、社会に出てから不利になるとか、専ら私的利害で動機づけをしてるんです。そんなことで果たして当面している人類的危機に真剣に立ち向かおうとする人材を育てることができるのか、大いに疑問ですね。

『大學』の「正心誠意格物致知」から朱子学の「居敬窮理」的なリゴリズム(厳粛主義)へと展開します。リゴリズムは情欲を抑制して、理に従わせようとします。これは為政者の側の禁欲だけでなく、被治者にも国家目的のために禁欲を強制するようになりますので、天下泰平の江戸時代には朱子学に対する反発が強かったのです。たしかに情欲を理性と極端に対立させて、ミニマムに抑えようという発想は、孔子とのずれを感じさせます。孔子の礼樂は、それ自身が情欲の実現として楽しみの対象なのです。ただしそれがわがまま勝手な形になると世の中が乱れるから、周の正しい形に戻そうとしているのです。次の三つの引用を味わってみてください。

「子曰、知之者不如好之者(これを知る者はこれを好む者に及ばない)、好之者不如樂之者(これを好む者はこれを楽しむ者に及ばない)」(雍也第六)

「子曰、已矣乎(おしまいだな)、吾未見好徳如好色者也(私はまだ色を好むように徳を好む者を見ていない)」(衛霊公第十五)

「樂節禮樂、樂道人之善、樂多賢友、益矣、樂驕樂、樂佚遊、樂宴樂、損矣(禮楽を節することを楽しみ、人の善を口にすることを楽しみ、優れた友が多いことを楽しむのは有益だ。わがまま勝手を楽しみ、怠け遊ぶことを楽しみ、酒盛りを楽しむのは有害だ)(季氏第十六)

決して宣長が考えたような、政治と歌の二者択一ではなく、礼樂という形に情欲と理性を統一する道を求めていたわけです。身を脩めるというのも、情欲を礼楽に合った形で実現できるようにするという意味なのです。孔子にも清貧を尊ぶ思想が随所に見られますが、それは道に志し、仁につくと決めた以上、それを貫くために陥った清貧ならば、かえってそれを楽しむべきだということです。

「子曰、飯疏食欽水(粗食を食べて水を飲む)、曲肱而枕之(腕を曲げて枕にする)、樂亦在共中矣(楽しみはその中にもある)、不義而富且貴(不義なことをして富や身分を得るのは)、於我如浮雲(私にとっては浮き雲のようにはかなく、無縁のものだ)」(述而第七)

またいったん自分の信じる道を歩み出したのなら、世間に認められようが、忘れ去られていようが、慍(うら)み言を言うべきではない、「人不知而不慍、不亦君子乎(人に知られないからといって、慍み言を言わない、いかにも君子だね)」(學而第一、一)という趣旨です。

政治でも、芸術でも、学問でも必ずしも素質や能力や業績が正しく客観的に評価されているわけではありません。血筋だの学閥だの、その他のコネクションだのが幅を効かしていて、盛んに裏工作を展開しています。本来なら宰相には徳の高い人を取り立てるべきなのに、徳の高い人ほど君主の不義を許さないので、君主はかえって敬遠するのです。孔丘が「賢哉囘也、一箪食、一瓢飲、在陋巷、人不堪其憂、囘也不改其楽、賢哉囘也。(えらいものだね顔回は、竹のわりご一杯のめしとひさごのお椀一杯の飲みもので、狭い路地で暮らしている。他の人ならその憂いに堪えられないが、顔回は自分の楽しみを改めない。えらいものだね顔回は)」(雍也第六)と褒めた顔回(=顔淵)は「一を聞いて十を知る」逸材だったのに赤貧のまま死んでしまったのです。

九、「仁」-克己復禮-

常日頃克己に励む顔淵が更なる克己で天下仁なり

孔丘も一目置いていた顔淵が仁について質問しました。

「子曰、克己復禮爲仁、一日克己復禮、天下歸仁焉、爲仁由己、而由人乎哉、顔淵曰、請問其目、子曰、非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動、顔淵曰、囘雖不敏、請事斯語矣」〔先生は言われた。「わがままを克服して礼に立ち戻るのが仁です。一日わがままを克服して礼に立ち戻れば、天下は仁に懐(なつ)くでしょう。仁を行うのは自分に由るのです、どうして人をたよりにできるでしょう」。顔淵は言った。「どうかその要点を教えてください」。先生は言われた。「礼に外れたことは見てはいけません。礼に外れたことは聞いてはいけません。礼に外れたことは言ってはいけません。礼に外れたことで動いてはいけません」。顔淵は言った。「回は愚かですが、このお言葉を常に実行いたします」〕。(顔淵第十二)

顔淵はこう言われなくても、既に常に「克己復礼」に心掛けていたのです。だから孔丘は「克己復礼」しなさいと言ったのです。孔丘の目から見ても、顔淵は大変素晴らしい人格者で、相当高いレベルで「克己復礼」ができているんです。ですから普通の先生なら顔淵にはとても「克己復礼」しなさいなんて言えません。でも孔丘はこの弟子を愛していましたから、顔淵の苦しみが痛い程わかっていたのです。顔淵は己を修養して、立派な人間になり、用いられて万民を救いたいとホットな志を抱いていました。でも彼が立派になればなる程、敬遠されたのです。君主も重臣達も余りに清廉な士は煙たい存在だったのですね。

つまり道が行われる環境ではなかったので、顔淵にもお呼びが掛からない。顔淵とすれば自分をもっと磨いて、もっと素晴らしい人間になれば用いずにはいられなくなるかもしれないと、よりいっそう道に励むしかありません。彼は慍み言は一切言わないで、清貧を楽しんでいるように見えたけれど、このまま埋もれてしまうのではないかと思うといたたまれないものがあったに違いないのです。孔丘自身がそう感じていたので、顔淵もきっとそうだろうに、少しもそれを感じさせないのは偉いなあと感心していたのです。このいたたまれない焦りの感情は、まだまだ自分のわがままが克服しきれていないことを意味します。それで顔淵はいつまでも「克己復礼」にこだわらざるを得なかったのです。

そこで孔丘は顔淵が望んでいるような「克己復礼」が一日でもできれば、世界中の人がすべて感動の余り、感化されて仁に生きようとするだろうというわけです。人間だれしも社会の中で自分のわがままを抑えて、世間のしきたりや決まりに従い、与えられた役割分担を果たして生きているのですから、多少とも「克己復礼」をしているのです。結婚までなかなか仕事に気が入らなかったのに、結婚すれば気合が入って働き者になった人がいても、それを見て皆が働き者になるということはありません。ですから一般論ではないんです。

そこで顔淵はどうすれば「克己復礼」できるのか尋ねます。孔丘は礼に叶わないことに心を動かされないことだと答えたのです。どうせ仁に則った行動が通用せず、仁者が登用されないのなら、時代に通用する別の仕方で対応すべきではないかということで、徳治主義に対する批判が出てきます。

実力で成り上がってヘゲモニーを獲得し、天下を力で統一してから、礼を復興させればよいという考えも成り立ちます。しかしそうした一切の雑音には惑わされないで、ひたすら「礼」の立場を貫くべきだというのが孔丘の立場です。たとえ武力で天下を統一しても、人民は皇帝の徳を慕って従っているのではなく、力を恐れて帰順しているだけです。武力で得たものは武力で奪われますから、皆が仁に生きる社会は実現せず、抗争は果てし無く続くだけです。為政者が仁で治めてこそ、人民も仁に生きることができるのです。その為には君子の仁を慕って、その国に人民が集まり、仁によって自然に統合が進むのでなければならないのです。

ではどのような政治を行えば、仁政と言えるのでしょう。

十、「仁」ー恭寛信敏惠ー

わが道は忠恕に基づく仁政と言うは易いが、何をどうする

子張が仁を問うたのに対して、孔丘は「恭寛信敏恵」の五つを天下に行うことが仁だとしています。その理由は次の通りです。「恭則不侮、寛則得衆、信則人任焉、敏則有功、恵則足以使人(うやうやしければ侮られず、寛大であれば人望が得られ、信があれば人から頼りにされ、機敏であれば仕事ができ、恵み深ければ人を使うことができる)」(陽貨第十七)。これも仁政の内容というよりも、君子の政治を行う態度のようなもので、真心と思いやりの態度で政治を行うべきだというものです。嘘偽りでごまかしたりせず、機敏に問題解決に当たり、常に人民本位の政治をすることを求めているのです。

子張が政を問うたので、孔丘は次の五善をあげました。

(1)人民が利益としていることを妨害しないで、そのまま人民の利益にしておくことは、恵みを与えてもそれに費用がかかっていないから「恵而不費(恵んでも費用をかけず)」だとします。

(2)人民が骨折ってやりたいと思っていることに、人民に骨折りをさせる、これなら誰も怨まないから「労而不怨(苦労しても怨まない)」です。

(3)仁を求めている人民に仁政施せば、欲しているものを得られるのですから、それを貪り無理難題を要求して破綻させたりはしません。「欲而不貪(欲して貪らず)」です。

(4)君子は相手が大勢か小勢か、強い権勢を持っているかいないかにかかわらず、決して侮ったりしません。これが「泰而不驕(ゆったりとしていて驕らない)」です。

(5)君子は衣冠を正し、尊い目付きをして厳かにしていると、人民は仰ぎ見て畏敬する。これを「威而不猛(威厳があって凶暴ではない)」と言います。

たしかに思いやりと真心に基づく人民本位の仁政を敷こうという志はわかります。しかし一方で位階的な身分秩序を確立しようという復古主義が、「礼楽」に基づく政治の根幹になっています。この両者をどう調和させ、具体的な政策を打ち出すのか、『論語』からは、全くイメージは泛かんでこないのです。これでは儒家を宰相に登用すれば具体的にどんな政治をするのかわかりませんから、やたら礼楽に出費がかかり、孝をやかましくいうから身内や親族で門閥を作って君主の権威が確立しないのではないかと、敬遠されるのも無理はありません。

十一、朝、道を聞かば

礼楽の復古をやり遂げ仁政を行う道を朝きかばや

礼樂復興による古き良き時代への回帰がどうすれば可能なのか、それが果たして人民本位の仁政と一致するのか、その後の力関係の変化、旧勢力の衰亡、新勢力の隆盛の結果をどう織り込むのか等々、明確な認識も展望もないまま人徳の修養ばかりが強調されています。これでは礼樂巫祝集団や知識人の学閥の限界を突破して、政治勢力化するのは不可能です。

主体の政治勢力としての自己形成力の未成熟は、儒家の立場からは、礼樂を復興して仁政を実現する道が現われていない状況として捉えられます。この状況では儒家としては礼樂の研究、振興に尽くし人材を養成して、有為な士を諸国に送り出すことに努めるしかありません。幸いにも魯の国は、周公旦が封じられた国で伝統の礼樂を尊ぶ国柄だった上、桓公の子孫である三桓(孟孫氏・叔孫氏・季孫氏)が実権を掌握し、公室は名目的権力だったので、挽回のために孔丘を用います。孔丘は三桓の勢力を弱めようとし、失敗して二度目の亡命をすることになるのです。つまり未だ魯の国は道が行われる可能性が少しはあったのです。最大限の努力が払われたのは当然です。

孔丘は諸国を遍歴していた間でも、礼樂を振興し、その国の政治に参与する工作をしていましたが、何度も危うい目にあったこともあり、結局失敗して魯国に戻ります。道の現われない無道の国では、賢人は自らの賢さを隠して、徳を密かに守り、有道の時が来れば才能を発揮して道の実現に邁進すればよいと考えるようになります。「子曰、篤信好學、守死善道、危邦不入、酬馳邦不居、天下有道則見、無道則隠、邦有道、貧且賎焉、恥也、邦無道、富且貴焉、恥也」〔先生はこう言われた。「深く信じて学問を好みなさい。命懸けで道を磨きなさい。危険な邦には入らず、乱れた邦に止まってはいけません。天下に道が有れば表立って活動し、道が無ければ隠れていなさい。邦に道が有るのに貧しくて低い地位にいるのは恥ですが、邦に道が無いのに富んでいて高い地位にいるのも恥ですよ」〕(泰伯第八)

「狂接輿歌而過孔子、曰、鳳兮鳳兮、何徳之衰、往者不可諫也、來者猶可追、已而、已而、今之從政者殆而、孔子下、欲與之言、趨而辟之、不得與之言」〔狂接輿が歌いながら孔子の側を通り過ぎて言うには、「鳳よ鳳よ、(治世に現われて乱世には隠れる瑞鳥(ずいちょう)のはずなのに、こんな乱世に不用心に現われているとは)何とお前の徳が衰えたことか。済んだことは諫めてもしようがないが、これからのことはまだ間に合うだろう。おやめなさい、おやめなさい、今の世に政治に係わるのは殆(あや)ういことだよ」。孔子は車を降りて彼と話したいと思ったが、彼は走り去って避けたので、話すことができなかった〕(徴子第十八)

ここに隠世家との交流が描かれています。『老子道徳経』は春秋戦国時代の隠世家達の言葉が纏められたものだとされています。彼ら全体を道家と見なすなら狂接輿も道家です。彼の警告は肯定的に受け止められていますので、孔丘が晩年道家に接近したとする説が生まれます。白川静『孔子伝』は、孔丘・顔淵から荘周に至る隠世思想の流れを捉えようとしています。しかし『論語』からは、「無道則隠」という点での共通点が指摘できるだけです。

むしろ孔丘の真情は「朝聞道、夕死可矣(朝、道を聞くことができたら、その日のタベに死んでも悔いはない)」にあります。彼は一つの道を貫いて生きました。曾子は「夫子之道忠恕而已矣(先生の道は真心と思いやりだけです)」(里仁 第四)と弟子に教えています。しかし「忠恕」の心を抱いているだけでは、礼樂の復興による仁政の実現の道はわからないのです。

礼樂と政治の一致は過去のもので、礼樂に政治を動かす力は無いのです。「忠恕」等の道徳的心情でも政治は動かないのです。政治には政治の論理があり、その認識なしに有効な政治的実践の方法は見出せないのです。しかしそれを認めれば礼樂や仁の存在意義が、政治的に否認され、誠や思いやりのない弱肉強食の非情な世になります。そんな世に生きる喜びはありません。人間は真心や思いやりで結ばれ、それを礼樂に表現し、政治に実現することにこそ自己の存在意義を見出す存在です。その実現の道を知り、一日でもそんな道義的な生き方ができれば、いつ死んでも悔いはないし、それはやがてすべての人に伝わるのです。

真心をこめて礼楽を復興し、仁政を行い、尊王攘夷で中華文明を栄えさせて民を救うというのは、極めて政治向きのことで、それぞれ自分の職業や家事育児で精一杯の庶民には縁のない話だと受け止められては困ります。どんな仕事でも仁が籠ってなければ伝わりません。当然市場に出してもそれなりの値がつきませんね。それに魂が籠っていない仕事をしても楽しくありません。家事育児などでも愛情が籠ってなければ、チリが積もり、衣服もしわだらけ、食事もその家の味というのが出せません。それで幸福な家庭を築くというのは難しいのです。そんな偉そうなことを言って、自分はきちんとできているのかというと、なかなかできませんね。何事も道なのです。日本の文化は道の文化で、道を極めて精進するという姿勢があって、全国津々浦々に水準の高い民芸品がありますね。箸の上げ下ろしから、歩く姿勢まで美しく決めることで、張り合いのある充実した生活が営まれ、その中にこそ楽しみを見出せるのです。それは実は論語が教えていることでもあるわけです。

十二、ああ、天われを喪(ほろ)ぼせり

仁愛が礼として舞ふ人なれば、顔回逝きて光失せたり

『論語』は孔丘の言葉を中心に編纂されています。その中で師として弟子をみる目は極めて冷静で、決して甘くありません。ところが顔淵となると手放しで礼讃しているようです。それだけ顔淵が素晴らしい人物だったと言えるからでしょう。それにしては顔淵の言葉はほとんど残っていません。ありがたく師の言葉を受け止めたり、師を高く仰いでいる言葉ばかりです。有若、曾晢、子貢、子夏と言った高弟の言葉の方が残っています。孔丘の孫弟子が『論語』を編集したとすれば、ひょっとして顔淵には弟子がいなかったからかもしれません。

圧巻なのが顔淵の夭折とそれに対する孔丘の慟哭です。「顔淵死、子哭之慟、從者曰、子慟矣、子曰有慟乎、非夫人之爲慟、而誰爲慟」〔顔淵が死に、先生は身閥えして烈しく泣かれました。お供の者が「先生が慟哭されていますよ!」と言ったので、先生は「慟哭していたか。この人のために慟哭するのでなかったら、誰のために慟哭するのだ」と言われました〕(先進第十一)

孔丘が身悶えして悲しみを露わにすることはなかったので、従者が驚いたのです。彼は顔淵に道を見出す望みを託していたのです。その望みが絶たれてしまった。礼樂の復興による仁政の実現はもはや望むべくもないのです。いったい今までの自分の努力、自分の人生は何だったんだろうと、はげしい失意に襲われていたのです。

「ああ、天は私を減ぼしてしまった。天は私を滅ぽしてしまった」〕(先進第十一)

顔淵を通して、いったい孔丘は何を信じることができていたのでしょうか、それはおそらく礼樂と仁(=忠恕)が一致し得ることだったと思われます。どうしても礼樂を極めようとしますと、その大本である仁がおろそかになりがちです。反対に孔丘の人柄に感動して専ら真心と思いやりを大切にする仁を学びとろうとする余り、礼樂の意義を充分理解できなくなりがちです。

仁の実現、仁の表現として礼樂を捉え、また仁が礼樂として現われて初めて本物であることを実感させる、それが顔淵だったのです。もちろん高弟たちは相当のレベルで礼楽と仁の統一を成就していました。しかし師が納得できるまでに達していたのは顔淵のみでした。それは彼の人に知られなくても慍まず、清貧を楽しむかに見える態度にいたく感動させられたことにもよるでしょう。それ以上は孔丘がそう感じたことですから顔淵を知らない私達にはわかりません。

ともかく顔淵によって仁が通じて、礼樂として現われる、人間関係が美しい社会秩序として楽しく悦ばしいものになる可能性が示されていたのです。この孔丘・顔淵関係は、当然他の弟子を刺激して、拡大されるという希望を与えてくれました。また孔丘無き後にも感化を周囲に及ぼし、君臣・君民関係や父子関係等に好ましい変化をもたらし、道が見えてくるようになる端緒だと思いたかったのです。

十三、人間の本質としての「仁」

真心と思いやりなく生きたとて、生きたと言えるか人間として

礼樂を整えることがどうしてそんなに仁政を行う上で決定的に重要かと言いますと、仁に基づく行いが共同主観的に妥当だと認められるある特定の形式をとったのが礼樂だからです。たとえ仁があっても礼樂が確立していなければ、仁を行う形がばらばらで共通認識が成り立ちませんので、人々の行為が仁(たとえば忠恕)の現われだということが伝わらないのです。ですから善意を表現する仕方が慣習として確立していなければならないわけです。この約束事が礼ですが、その内容はその社会組織における人間関係の秩序を当然反映しています。礼の崩れは既成の社会秩序の崩れの表現なのです。ですから逆にある程度までは礼の乱れを矯正することで、既成の社会秩序の崩壊を食い止めることも可能なのです。樂の方は社会秩序の反映である礼を感性の秩序で表現し、礼への適応を快適にするムードメーカーなのです。

樂は孔丘の場合は音楽を意味しているか、広義には歌舞音曲を意味していたようです。もっと広く、仁を礼に表現する仕方に創意工夫などを凝らして、礼を楽しみにする文化的営みの全部だと捉え返すとわくわくしてきます。

ところで人間は、本当は形だけかもしれないけれど、仁(真心や思いやり)を礼の形で示し合って共同生活を営んでいます。仁で結ばれていると受け止めることで、仲良く愉快に暮らせますし、もめ事があっても悪意を抱くことなく、双方が互いの立場を思いやって譲り合って解決できるのです。人間だれしも仁に馴染み、礼樂の整った社会で暮らしたいと思っています。エゴとエゴが露骨にぶつかり合い、他人を単なる手段としか捉えないで、他人を陥れることで、利益を得ることができるなら、喜んでそうするような人間には成りたくないと思っています。

人間が心底から感動し、生きることが素晴らしいと感じるのは、人の思いやりや真心に接した時や、人に対する思いやりや真心が通じた時で、決して大金を稼いだ時ではありません。ですから礼樂が整い仁政が行われる道を求めているのは、何も儒家に限りません。人間である限り誰でも求めているはずです。仁はどんな人間でも心の何処かで最後の頼りにしている、その意味で人間の本質なのです。その限りで道を求める儒家の思想に時代や社会を越えた普遍妥当性があると言えます。

ところが現実には礼樂は崩れ、仁(真心や思いやり)がなかなか通じない社会に成ってしまっているのです。元々「礼樂の復興」というスローガン自体が没落しつつある周室や諸侯と礼樂巫祝集団の復古主義的利害の一致から由来したもので、胡散臭いイデオロギー性に満ちたスローガンだったのです。周王朝の身分秩序に適合した「周王-諸侯-卿-太夫ー士」のヒエラルヒーを固定するための礼樂体系だったのです。仁の表現形式だというのは、このアナクロニズムのヒエラルヒーを喜んで受け入れる社会意識を受容した上での、歪められた「仁」の表現形式でしかなかったのです。そのような社会意識は時代と共に衰退していますから、時代の変化に対応した新たな礼樂の形成こそが目指されるべきだったのです。

「忠恕」「愛」などの普遍的な人間愛の思想は、当然一人ひとりの人民を大切にする姿勢を示しています。しかし孔丘が理想視したヒエラルヒーの発想は、人間を価値的に差別し、人民を卑しめる発想を含んでいます。君主に人民本位の政治を要請する点では、人民の共感を得ることができるでしょう。しかし人民自身が自らの価値に目覚めてヒエラルヒーを打破しようとすれば、孔丘は礼を破壊するとして断固たる態度で人民に敵対したに決まっています。

十四、顔淵の柩

孔子さえ一目置いた人ならば、せめて棺に槨をつけたし

孔丘のヒエラルヒー的な礼への固執は、顔淵の葬儀に際して、門人や顔淵の父との対立を招きます。

「顔淵死、門人欲厚葬之、子曰、不可、門人厚葬之、子曰、囘也視予猶父也、予不得視猶子也、非我也、夫二三子也」〔顔淵が死んだので、門人達は(身分は賎しいけれど人物は大変立派だったので、それに相応しく)顔淵を厚葬したいと思いました。でも先生は「いけない」と言われました。(それでも)門人達は顔淵を厚葬したのです。先生は言われました。「回は私のことを父のように思ってくれたのに、私は回を子のようにしてやれなかった。私のせいではないよ、あの諸君がやったんだよ」〕(先進第十一)

「顔淵死、顔路請子之車以爲之椁、子曰、才不才、亦各言其子也、鯉也死、有棺而無椁、吾不徒行以爲之椁、以吾從太夫之後、不可徒行也」〔顔淵が死んだので、(父の)顔路は「先生の車で椁(かく)(棺の外匣(そとばこ))を作らせてください」と頼みました。先生は「才不才はあるにせよ、やはりそれぞれわが子のことだ。(親の情に変わりない。わが子の)鯉が死んだ時、棺はあったが椁は無かった。私は(自分の車を犠牲にして)徒歩で歩いてまで椁を作りはしなかったのだよ。私も太夫の末席についているからには、徒歩で歩くわけにはいかないのだ」と言われました〕(先進第十一)

孔丘はあれ程、顔淵を愛し、その死を慟哭したにも係わらず、身分に従って薄葬するように主張しました、門人たちは顔淵を師に倣って尊敬していましたから、椁つきの厚葬にするよう主張したのです。門人達は賢人が尚ばれなかった世間に対して、賢人を尚び、賢人に礼なつくすべきだということをアピールしたかったのでしょう。結局、門人達の意見が通ったのですが、それは顔淵の父である顔路が厚葬を決定したからでしょう。

顔路は顔淵の赤貧の生活をきっと不憫に思っていたのでしょう。しかも才が有りながら志を遂げることができなかった息子をせめて厚葬にして、彼の報われなかった人生を労ってやりたいと思ったに違いありません。師の車で椁を作るのも、顔淵が生涯をかけて尽くし通した師の車に抱かれた姿で葬ってやりたいとの親心からです。そうすることが最も真心と思いやりに叶っているから、礼にも背かないと考えたのです。

ところが孔丘は、自分の息子の時でさえ椁を作らなかったと言い、車を壊してしまうと太夫なのに後ろについて歩くという礼に外れた無様なことに成ってしまうからできないと断ったのです。礼が仁の表現であるのなら、自分の身分的な面子にこだわらず、顔路の真情を汲んでやるべきだったのにと思いますね。ただ孔丘にすれば、「克己復礼」が仁だと顔淵に教えていたので、葬儀に当たっても身分に従うという礼を踏ませてやるのが顔淵への思いやりだと考えたのかもしれません。

孔丘は門人達が厚葬したことに関して、礼に外れているという形式的な理由を上げ、さらに顔淵と自分が親子のような情愛で結ばれていたから、息子の葬式の時と同様にしたかったと言います。つまり椁が邪魔で息子を見るように見送ってやれなかったと愚痴を言っているのです。しかしこれも身分相応にしなかったことへの反発です。そして自分の息子との釣り合いを気にしての発言としか思えません。

厚葬か薄葬かを身分だけで決めるという既成の礼に対する頑固な保守主義が孔丘の欠点です。礼は形成された当時の社会秩序にフイットしていますが、社会が変遷するに従ってフイットしなくなり、廃れていきます。それを無理に何らかのサンクション(制裁)によって遵守させようとしますと、民衆にはフラストレーションが溜まって、終いに様々なトラブルが生じてくるのです。その際には、礼を仁の表現として捉える原点に帰った反省が大切なのです。

孔丘の場合は周礼が固定して、それに合わせて人間を改造することが正しいという立場にしがみついていました。そうした自分の姿を冷静に対象化することはできなかったようです。

とはいえ顔淵が偉大だったから厚葬がいいかどうかはまた別間題です。ただ「顔淵の死」という精神的大地震にいかに対処するか、儒家の真価が問われた場面ではあったのです。果たして身分の低い顔淵を厚く葬ったことで、礼を乱したとして儒家の信用が落ち、礼樂の仕事が減ったり、士の任官に支障があったかどうかはわかりません。

〔参考文献〕金谷治訳注『論語』(岩波文庫)(訳文は金谷訳を参考にしたが、適宜私流に訳し直している。) 白川静著『孔子伝』(中公叢書) 貝塚茂樹著『論語』(講談社現代新書) 山本七平著『論語の読み方』(ノンブック)

大塚伴鹿著『諸子百家』(教育社歴史新書)