『人間とは何か?古今東西の人間観に学ぶ」目次とリンクhttps://mzprometheus.wordpress.com/2019/09/07/nigentoha/

3、仏教の人間観https://mzprometheus.wordpress.com/2019/12/02/nk3bukkyounonigenkan/

ホッブズ『リヴァイアサン』の人間論

《欲望機械と人工機械人間》

目次

第一節 動物機械論から人間機械論へ

第二節 イマジネーションの運動としての認識過程

第三節 パワー(力)への意志

第四節 自然法について

第五節 アクター(代理人)とオーサー(本人)

第六節 コモンウェルスの設立

第七節 巨大な人工機械人間としての国家

第一節 動物機械論から人間機械論へ

一、国家は巨大な人工機械人間である

□人間機械論と言えば思想史的にはフランス唯物論のラ・メトリが著わした『人間機械論』が有名です。彼は人間を無数の発条(ぜんまい)の組み合わせとして説明しました。ホッブズ(1588~1679)(画像)は、社会契約論であまりに名を轟かせてしまって、人間機械論の元祖としては忘れられがちです。しかし私に言わせれば、人間機械論としてもホッブズの方がはるかに重要です。

□ホッブズは人間を欲望機械として捉えています。ホッブズの場合は、人間が機械であるばかりでなく、コモンウェルス(国家)も機械です。しかもコモンウェルスは機械であるばかりでなく、人工的な機械人間でもあるとしたのです。彼は『リヴァイアサン』(1651)を著わしましたが、この題名は『バイブル』の「ヨブ記」に登場する怪獣の名前から採りました。これは神が創造された巨大な怪獣に倣って、人間がコモンウェルスという巨大な人工機械人間を造ったのだという譬えなのです。ホッブズの社会契約論を正しく解釈する為にも、個々の人間が欲望機械であり、国家が一個の人格を持つ巨大な人工機械人間であることを押さえておくことが決定的に重要です。

二、生体も国家も同じように機械として捉えられる

□人間や国家が機械だというと奇異に感じられるかも知れません。今日の常識では、人間は生物であって機械ではありませんし、国家も社会組織であって機械ではないからです。ホッブズの時代ですと自動で動く複雑な仕組を持った装置としては「生命体」もオートマシン(自動機械)に含まれていたのです(『リヴァイアサン』序説、53頁上、頁数は中央公論社版『世界の名著28』による)。逆に言いますと時計のような自動機械も動物に含まれます。機械概念や動物概念自体が今日とは違ったパラダイムで使用されているのです。重要な思想が語られるときには、その思想体系に固有のパラダイムが展開しています。そのことを無視して、読み手が自分自身のバラダイムに合わせて解読してしまいますと、極端な誤読に陥ることになるのです。『リヴァイアサン』にしても『資本論』にしても百人百様の読まれ方をされているのが実情です。

□最近、人間機械論が盛んに唱えられるようになりました。自然科学分野の人間論では既に主流だと思われます。もちろんこれはコンピュータ(電子頭脳)が急速に発達し、ロボット技術が長足の進歩を遂げたことによります。頭脳及び身体をメカニックなシステムとして理解することができれば、その知識をロポット製作に応用できる理屈です。それに自動機械の発達に伴い、人間と機械の新しい合理的な関係を模索する視点が重視されています。マン・マシンシステムと呼ばれるもので、これを対象にする分野を人間工学と言います。

□また分子生物学の分野が発達し、高分子を部品にした機械システムとして細胞を理解することも可能になってきたのです。その応用分野としては遺伝子工学があります。遺伝子操作によって品種改良を行ったり、新しい繊維や薬品の原料を開発する技術が日進月歩の勢いを示しています。これは生物機械論ですが、当然人間機械論の基礎に置かれます

三、デカルトの動物機械論

□ホッブズが人間を欲望機械と捉える背景に、デカルトの動物験械論があります。デカルトは、動物を内燃機関を持つ自動機械であると見なしたのです。普通機械と言えば人工的なもので、動物は自然に増殖するものだから機械ではないと思われるかも知れません。ところが超越的な創造神を信仰していますと、動物を神が造られた非常に精巧な機械であると見なすことができるのです。それじゃあ人間も神によって造られた機械じゃないかと疑問になりますね。ところがデカルトは、人間だけは別だと主張したのです。

□それはいかに精巧に造られた機械でも単純な自動応答ならできるだろうが、状況を判断して、会話を交すことはできないだろうという理由からです。同じ理由で動物も人間の言葉の真似はできても、機械的な応答だけで、状況判断や価値判断を伴う会話は決してできないというのです。だから人間も身体だけ取れば、動物と同じで機械と見なす事ができます。でも身体的な欠陥から言葉が不自由な人間でも状況に応じた会話や価値判断を示すことができるので、人間だけは機械ではないと断定したのです。(デカルト『方法序説』)

四、デカルトによれば、言語能力を持つのは身体ではなくて、実体としての霊魂である

□このデカルトの判断は、人の思考は身体が行っているのではないことを意味します。動物の知能が発達して会話が自由にできるようになるとは考えられないと言うわけですから、当時解剖学が発達しまして、人間と他の動物を比較しますと、外見的にはかなり違っていても、身体の構造はほとんど異ならないことがわかりました。脳髄だって大きさは猿に比べて少し大きいだけで、それだけで言語能力ができるとはとても考えられないと思われたのです。

言語能力がどうして人間だけに備わったのかという疑問に対して科学的に解明することができませんでした。『バイブル』では神がアダムに動物たちに対する名づけの能力を与えたとあります。これをアダム語と呼びます。ベーコンは言語能力の付与を認識能力の付与と受け止めています。そこで神が創造され、隠された自然の秘密を人間が暴くことを、神の創造を讃えることとして、科学の発達を宗教的にも意義づけたのです。そしてデカルトは身体と絶対的に区別される実体が身体に入っているから、言語能力があるのだと主張したのです。

その実体とは身体と絶対的に区別されるのですから、非物質的な霊魂だということになります。

五、疑っている以上、疑っている私は存在する

□意識主体としての霊魂とは「考える私」つまり自我を意味します。デカルトは、身体に依存しないで、むしろ身体に先立って自我が絶対確実に存在する事を論証しました。その方法が「方法的懐疑」なのです。先ず彼は絶対確実なものから出発しなければ、真理の体系は演緯できないと言明します。その為には少しでも疑わしいものは真理とは認めないことにしようと言います。現実的な事物は、錯覚や夢も同様に本当らしく思える事があるのでひとまず疑わしいとします。数学的な論証もいずれ誤りが発見される可能性がないとは言い切れないという理由を挙げて疑います。このように疑うことができる全てを疑った後で、疑い得ないことが一つある、それは私が疑っているという事実だと気付いたのです。これは現に疑っているのだから疑えないという道理です。そこで「疑っている私」は絶対確実に存在する真理だというわけです。

六、疑っている不完全者は、完全者(神)無しには存在できない

□そこでこの「疑っている私」即ち「考える私」の存在は、ただ疑っている事実だけから証明されたのですから、他の疑わしい全てのものに依存しないで、他の疑わしいものに先立って存在する筈だという帰結が導かれたのです。だから身体なしでも「考える私」としての自我、即ち霊魂は存在することになったのです。ただし「疑っている私」は不完全な存在です。もし完全な存在なら疑う必要もないでしょうから。そこで不完全な存在は完全な存在である「神」に依存している筈だということになり、「神」の存在が論証されます。

□この論証の仕方は、実は、既にとっくの昔にアウグスチヌスが懐疑主義批判で行っているのです。懐疑主義者たちはなんでも疑って真理など無いと言っているが、疑っている自分が存在することは否定できないだろう。そしてそうした自分は疑っているのだから不完全な存在で、完全な存在である「神」によって存在を支えられているじゃないかと指摘していたのです。

□デカルトはさらに不完全な存在者は、不完全なのだから完全な存在者について考え及ばない筈なのに、完全者である「神」の観念を持っているのは、自分で考え付くわけはないから、きっと神がいて、先天的に神の観念を置き入れたに違いないとしたのです。これは回りくどい神の存在証明ですね。この神観念が生得観念であるというデカルトの論証をロックは否定して、「全ての観念は経験から」というイギリス経験論の立場を確立したのです。

七、では「私(コギト)」はどんなメカニズムで疑うことができるのか?

□ところで「考える私」は「私が疑っている」という事実から自明のごとく論証されたのですが、果たしてこの論証は疑問の余地の無いものでしょうか。「私が疑っている」という命題には初めから「私」が含まれていますから、「私」の存在は疑い得ないものとして最初から前提されているわけです。その結果「私」の存在は疑えないと言っても、同義反復でしかありません。「私」の存在は論証すべき内容なのですから、前もって前提してはならないのです。方法的懐疑を掲げながら、実際は独断論でしかないと言わざるを得ません。ホッブズにとっては、「私が疑っている」という「思考」の事実からは、思考主体として自我が実体的に存在するとは言えないのです。

□「私が疑っている」ということが事実だとしたら、どのようにしてそのような思惟活動が行われているのかが明らかにされなければならない、とホッブズは考えたのでしょう。つまり「私」の存在の内容を思考のメカニズムを解明することで示すべきだという立場です。そうでないと「私」がどうして疑ったりすることができるのかが、一向に明らかになりません。なにしろデカルトの論証した「私」は物質と絶対的に区別される精神的実体としての霊魂ですから、霊魂がどうして思考することができるのかは決して対象化できないのです。

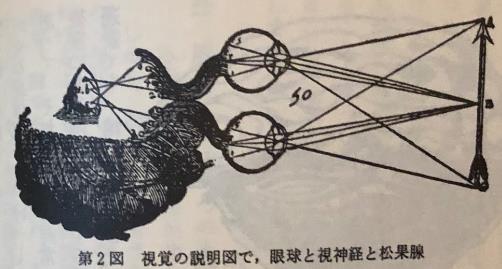

□デカルトは心の主座は、脳髄のてっぺんの松果腺にあり、そこに全身からの情報が体液の循環によってもたらされるので、感覚を素材にした思考活動ができるとしています。ではそれらの感覚素材に対して霊魂はどのようなメカニズムで思考できるのでしょう。また霊魂は身体に依存しなくても存在できると言うのですから、身体から分離した状態でも考えることができる筈です。その時はどのようなメカニズムで何を思考できるのでしょう。霊魂は物質とは絶対的に区別されていますから、物質のように空間的に構造を成すとは考えられないのです。それでは人間の思惟の対象にはなり得ません。霊魂が考える主体なのは、霊魂の存在を前提したとしたら、それが考えているという事実から自明と言えるのであって、どのような仕組で考えることができるのかに答えるのは原理的に不可能なのです。

□ホッブズは名指しのデカルト批判は行っていません。しかし人間論の展開全体が、思考過程を物質的な運動として説明しています。そして思考する主体として、何か物質的な思考過程とは別の精神主体の存在は全く想定していません。その上『バイブル』解釈でも、『バイブル』の中に出てくる、霊魂を実体的に捉えて、それが身体に出入りするように取れる表現を総べて比喩的に解釈すべきだとしています。ホッブズの課題は、動物機械がいかに発達しても言語活動が出来るようになり得ないとするデカルトに反論して、動物機械論を人間機械論にまで発展させることにあったのです。

第二節 イマジネーションの運動としての認識過程

一、イマジネーションの運動

□ホッブズは人体が認識するメカニズムを「イマジネーション」をキーワードにして説明します(『リヴァイアサン』〈『世界の名著』第一部、人間について、第二章、イマジネーションについて60頁上)。外界からの感覚刺激は、風に吹かれて水面に起こった波は風が止んでもしばらくは止まないようにイマジネーション(心像)を残します。イマジネーションは「衰えゆく感覚」なのです。このイマジネーションは時がたつにつれて衰えていくという面から見ればメモリィです。脳裏には様々なイマジネーションがひしめいているわけです。

□そしてイマジネーション自体が互いに似ているとか、正反対であるとか、継起的になりやすいとか、その他様々な連想で結びついたり、組み合ったり、離れたりするのです。その状態が心の状態だと考えているわけです。ですから「あらゆる観念は経験から」というイギリス経験論の立場が明確に主張されています。またイマジネーションは外的刺激によって造られ、自ら運動する主体ですから物質として捉えられています。この物質的な心的過程とは別に精神的実体があるとは全く想定されていません。もちろんここまでは動物にも共通していますから、当然ですが。

二、アニマ(霊魂)の正体

□思考に関しては「熟慮」まで動物に認めます(第六章、98頁)。脳裏で一つのイマジネーションが生じますと、それに引き続いて別のイマジネーションが生じます。これが連想です。初めのイマジネーションが強い場合は、それに関連したイマジネーションが生じるわけです。そこに関連性が明らかな場合は「規制された思考」と呼びます(第三章、67頁)。

□特に欲求や恐怖を伴うイマジネーションは強烈で永続性があります。かつての同様の状況が思い浮かんで、それに対処する為の様々な手段が思い浮かぶのです。それでホッブズは、予見、慎慮、知恵、意見等を動物の能力として認めています。物事が行われるまでか、不可能とわかるまで継続する意欲、嫌悪、希望および恐怖の総計を「熟慮」と言い、獣もまた熟慮すると主張しているのです。そして熟慮における最後の欲求が「意志」だとしたのです。こうして動物を意志的行為の主体として認めました。だから動物は意志的行為の主体としてアニマを持ちます。

三、ヴァイタルな運動とアニマルな運動

□ホッブズは動物の運動をヴァイタル(生命的)な運動とアニマル(意志的)な運動に区別しています(同上、第六章、89頁)。ヴァイタルな運動の方は血行、脈拍、呼吸、消化、栄養、排泄等の過程です。これにはイマジネーションは不要です。これに対してアニマルな運動は意志による運動ですから、予めイマジネーションに基づいて行います。アニマルな運動の場合は、行為を開始する前に行為の端緒になる運動がイマジネーションの連結運動として体内で行われると仮定しています。

□この運動を「努力(effort)」と呼びます。例えば、獲物を見つけた狼が脳裏で獲物に向かっていく動作を思い浮かべます。脳裏で対象獲得動作を一応予行演習しているわけです。つまり意志とは、動作に入る前にその動作をイマジネーションのレベルで行うことなのです。

四、アニミズムの脱構築

□何故そんな事をホッブズは考えるのでしょうか。きっと意志の主体が先ずあって、それが様々な行為を命じるという捉え方を退けているのでしょう。それに「アニマ」というのは「霊魂」のラテン語です。「アニマル」は「動物」を意味する英語ですね。つまり動物は霊魂を持っているというヘレニズムの伝統が、「アニマル」という言葉には籠もっているのです。デカルトは動物を機械論的に説明することによって、動物にアニマを認めなくてもよいように処理してしまったのです。これに対して霊魂=アニマをイマジネーションの運動という物質的な過程として捉え返したホッブズは、動物機械論に立ちながら動物の意志的行動をアニマルな活動として認めたのです。

□これは一見、ヘレニズム的伝統の継承のように見えますが、ヘレニズムではアニマ(プシュケー)は同時に生命を意味していました。意志というのは派生的な意味に過ぎなかったのです。ところがホッブズはアニマルをヴァイタルに対置することによって、アニマルを「意志的」という意味に限定しています。またヘレニズムではアニマはそれ自体自然的な元素でした。デカルトはこれを精神的実体と捉えたので、動物には認めません。ホッブズは、アニマの活動をイマジネーションの運動として物質的に説明することによって、動物にも認め、これを一つの根拠に人間の精神的活動も物質的過程として説明するつもりなのです。

□ホッブズはヘレニズムのアニミズム(霊魂万有説)的伝統をいったん解体し、かなりずらして継承しているのです。このように解体した上で、ずらしながらも何とか形は保持して、現代的に活かして継承する事を、デリダのタームではディコンストラクション(脱構築)と言うようです。

□ホッブズは脱構築が巧みなのです。社会契約論は元々はもっと民主主義的な内容で主張されていたのですが、それを脱構築して専制的な主張の合理化に使ったのです。そこが読めないと、ホッブズを人民主権の民主主義的思想家のごとく正反対に誤読してしまうようなホッブズ研究のオーソリティが現れることになります。その人が天下のNHKの市民大学講座で、堂々と、ホッブズは民主主義思想家です、平和主義者です、良心的徴兵拒否思想の元祖です、と感動的に解説するのが、日本の現実の一つなのです。

(田中浩『近代国家と個人―デモクラシー思想の変遷―』NHK市民大学テキスト)。

五、欲求の対象は当人にとっての善である

この努力がそれを引き起こす対象に向かう場合には、欲求(appetite)とか意欲(desire)とか呼ばれます。逆に努力が対象から離れるために為されるときには嫌悪と呼ばれます。愛は意欲が具体的な対象に向かっている場合で、憎しみは嫌悪が具体的な対象に向かっている場合にあたります。そこでブロタゴラスのような相対的な善悪説が帰結します。意欲や欲求の対象は、衆人にはどんなつまらないものであれ、当人にとっては善なのです。そして憎悪や嫌悪の対象は、衆人にはどんな素晴らしいものであっても、当人にとっては悪なのです。善悪はあくまで当人との関係において相関的に成り立つのです。それ自体で善いものとか悪いものとかは一切認めないのです(第六章、91頁)。

□欲求の対象に対しては期待をもって眺めます。この欲求している状態はだから対象に美を感じている状態なのだ、とホッブズは語ります。更に対象の享受によって欲求を充足しつつある状態が歓喜なのです。これらの心の運動は、脳の中に一定の場所があって、そこで感覚によって造られたイマジネーションが運動していると考えられます。この運動が、様々な心の動き並びに情念の実体なのです。ホッブズは、生理的・感覚的な状態と心(あるいは魂)を区別するのは簡違いだと考えたのです。

□それに善悪、美醜、快・不快のレベルは欲求レベルであって、動物でもこのレベルの情念を抱くのです。ホッブズは次のような情念を動物も抱くと指摘しています。希望・絶望・恐怖・勇気・怒り・信頼・不信・憤慨・仁慈・強欲・野心・小心・大度・吝薔・親切・自然の情愛・愛の情念・復讐心等です。どこまで認めてよいの.か速断は禁物です。でも子供の頃、よく学校から鑑賞に行ったディズニーの動物映画を想い出して懐かしくなります。動物の心の世界を大幅に認めることは、霊魂を人間固有のものと考えるデカルトに対する強烈パンチだと、ホッブズはほくそ笑んでいたかも知れません。これが同時に人間の理性が欲望機械の自己制御機能に過ぎないという論点の伏線になっているのです。

□アニマルな運動はヴァイタルな運動に規定されます。食欲、飢え、渇き等を充たそうとアニマルな運動を開始する場合に、ヴァイタルな活動を維持しようとする動機が働いています。快・不快や善・悪にしても生の必要からくる欲求を充足させるかどうかに、最終的な判断の基準が置かれる場合が多いのです。生体は環境の中で自己制御を行いながら環境との質料交換・熱交換によって自己の同一性を維持する装置ですから、その目的に添う形でヴァイタルな活動が行われ、それに基づいてアニマルな活動も行われるのです。アニマルな活動がヴァイタルな活動と大きくずれるようですと、生体の維持ができなくなります。そのような傾向の生体は滅びますから、現存している動物たちはヴァイタルな活動に基づくアニマルな欲望によって行動しています。これは基本的には人間にも妥当します。ですから大多数の人間の理性はヴァイタルな活動から要請されるアニマルな欲望の自己制御に過ぎないという限界を持つのです。

六、言語能力=音声のイマジネーションを他のイマジネーションの記号として用いる能力

□ホッブズもデカルト同様、言語を人間と動物を分ける決定的な契機として捉えています。音声のイマジネーションを他のイマジネーションの記号として用いるネーミングの仕方を、アダムに教えたのは神自身だったとホッブズも言語神授説を採っています(第四章、72頁)。ネーミングさえできればイマジネーションの連結をネイムの組み合わせに置き換えることができますから、言語が成立するとホッブズは理解しました。生のイマジネーション間の連結をそのまま記憶した.り、さらにその複雑な組み合わせに生理的に対応するのは大変です。簡潔な言語を用いた知識の形で表現できれば、複雑な状況を把握するにも、伝達するにも、記憶するにもとても便利になります。この置き換えの主体も連結したイマジネーションが組み合わされた名前を呼び起こすと考えれば、イマジネーションのメカニックな運動の外に精神的実体を想定しなくてもよいことになります。

□高等動物の中でどうして人間だけが言語を使えるのかは、動物と人間の親近性を強調するホッブズにとっては説明困難なことだったのでしょう。デカルトのような心身二元論を拒否している以上、『バイブル』を持ち出して逃げを打つしかなかったのです。もし人間の心と高等動物の心が大して違わないとすれば、神が人間に名付けカを与えたように人間が高等動物に名付け方を教えてやれば高等動物も話せるようになる筈です。

□人間の言語を状況判断の為の記号として理解する能力は、犬などには発達していますが、自分の意思表示に言語を使えるには程遠いのが実状です。やはり動物と人間に言語能力の有無で象徴されるなんらかの断絶が存在するのです。その断絶の論理をデカルトもホッブズも正しく捉えることができなかったのです。

七、自我の構造

□ホッブズは、精神的な活動を否定したのではありません。ただ精神的活動をしている主体を物質的な心的過程と区別して、精神的な実体として捉えてはならないと考えただけです。そこで意識を統合し、意識に統一性を持たせる自我が確立しなければ、人格が成り立たないのではないかという疑問が起こります。でもこの疑問は方法的懐疑と同じです。自我が確立しなければ人格が成り立たないというのは同義反復なのです。自我が確立しているということは人格が成り立っていることを意味するのですから。イマジネーションの活動がある一貫した個性的傾向を示す場合に、この傾向を実体のように捉えて自我が見出されるのです。

第三節 パワー(力)への意志

一、オリジナルなパワーとインストルメンタルなパワー

□意欲や欲求の対象をホッブズは善だとしました。生きていくには善をでるだけ多く手に入れる必要があります。そこでホッブズはパワー(力)を「近い将来に善となるものを獲得するために現在所有している手段」と定義したのです(第十章、122頁)。彼はパワーをオリジナルな(自前の)パワーとインストルメンタルな(道具的な)パワーに分類します。オリジナルなパワーには、精神的肉体的能力の優秀さ、例えば異常な強さ・優れた容姿・深慮・技芸・雄弁・気前の良さ・高貴等があげられます。そしてインストルメンタルなパワーには富・評判・友人・幸運等があげられます。

□パワーは更にバワーを手に入れる手段にもなります。たとえオリジナルなパワーは少なくても、インストルメンタルなバワーで多くの人々のパワーを結集させて、支配することも可能になります。インストルメンタルなパワーをあまり持っていない人は、オリジナルなパワーを磨いて、それで欲求充足のための糧を手に入れなければなりません。ただしどんなオリジナルな能力が社会的な力を発揮できるのかは、時代のニ―ズに応えられるかどうかにかかっているのです。オリジナルなパワーはインストルメンタルなパワーとセットになって、始めて発揮できる場合が多いのです。労働者は、労働カは持っていても、生産手段を持っていなければ労働できませんから、労働力の使用権を資本家に売って、資本家の支配の下で労働せざるを得ないのです。

□逆に言えばインストルメンタルなパワーさえあれば、オリジナルなパワーはなくても、強力な社会的支配力を誇ることができることにもなります。つまりオリジナルなパワーはインストルメンタルなパワーで代替可能なのです。それに個人が持てるオリジナルなパワーは身体的な能力ですから極めて限定されています。これに対してインストルメンタルなパワーは無制限に所有可能なのです。

二、バリューとプライス

□パワーは客観的にプライス(価格)によって評価されます。主観的にいくらバリュー(価値)があると思っていても、プライスが付かなければパワーになりません。ホッブズは「人間のバリューは、他のすべてのものと同様に彼のプライスである。すなわちそれは彼の力の使用に対して支払われるであろう額である。したがってそれは絶対的なものではなく、他人の必要と判断に依存している」(第十章、123頁)と述べています。

□カントはプライスでは測れない人格的な尊厳を強調しましたが、ホッブズのこの議論に反撥しているのです。『論語』にも「人知れずして慍みず、亦君子ならずや」とありますね。ホッブズはオリジナルなパワーがインストルメンタルなパワーに代替され、バリューがプライスに還元される近代市民社会の原理をクールに捉え返しているのです。要するにインストルメンタルなパワーは幸運や縁故などで手に入り、そういうのがない人はなかなか無理なところがありますが、ホッブズに言わせたら、それも欲しかったら知恵を絞り策略を練って手に入れようとすべきで、カントや孔子が高潔ぶって欲しがらない素振りをするのは、負け惜しみだということでしょうね。

三、悪無限的パワー獲得競争

□根底的にはパワーは生きるパワーです。生きようとする限りパワーを獲得し、増大させなければなりません。自分の能力や地位に応じた分相応の社会的パワーに甘んじたり、パワー獲得競争から身を引いて、魂のアタラクシア(平静)やアパティア(情念没却)を求めたりするべきではないのです。

□ホッブズは、意欲は次から次にパワーを求め、死ぬまで止むことがないとしています。その理由は、現在保有しているパワーを確保する為には、さらにそれ以上のパワーを獲得しなければならないからです。何故ならライバルよりも強い社会的パワーを持たなければ、ライバルのパワーで排除され、屈服させられてしまうからです。競争社会では互いに凌駕しようとし合うので、滅ぼされない為には、どうしても自分のパワー拡大に血道をあげざるを得ないのです。これは社会的な力関係からくるものでして、人間の強欲や性悪のせいではないのです。

□よく人間の欲望が無制限に肥大していくことが競争社会を産み出し、人間同志の闘争や搾取等の社会矛盾を齎したと性悪説で説明する人がいます。ホッブズは、人間が本性的に欲求充足の拡大を求めて、脂ぎって活動することをむしろ生命力の発現として、社会の活力として大いに肯定しているのです。「至福とは一つの対象から、他の対象への意欲の継続的な進行であり、一つの対象の獲得は更にもう一つの対象の獲得への過程に過ぎないのである。」(第十一章、133頁)と述べています。

四、「万人の万人に対する戦争状態」と「平和的マナー」

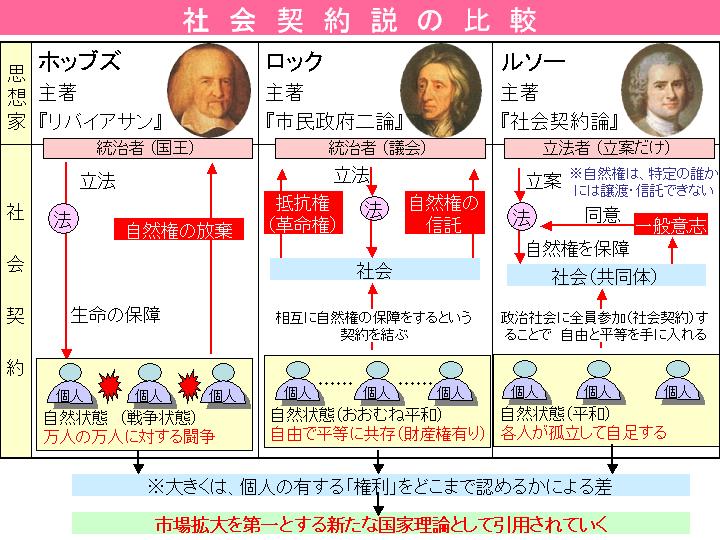

上の図表は次のサイトより転載しました。https://w.atwiki.jp/trinity_kristo/pages/714.html

□ところで皆が自己の社会的なパワーの拡大に血道をあげれば、どうしても「万人に対して万人が狼」の不安定な戦争状態になってしまいます。戦争をいつまでも継続すれば、人類は共倒れになるしかありません。そこで人類が一緒になって、平和な統一を持った生活をすることに関する諸々のマナー(態度)を必要とするのです。戦争から逃れる為にコモン・パワー(共通権力)に服従しようということになります。ですから「社会的服従の動機は安楽や感覚的快楽を求めることから、死と傷害に対する恐怖から逃れようとすることから、技芸に安心して熟達しようとすることから」生じます。

□戦争の緊張と危険はそのゆとりを与えないからです。このような平和的マナーと反対に、権力拡大競争に執着することから論争・反目・戦争が起こるわけです。争いに繋がるものとして返済不能な債務を負うことによる憎悪、自分の知力に対する劣等感、自惚れ、野心等が挙げられます。

□ホッブズは自然状態を分析して、戦争状態に陥らざるを得ない原因を詳しく検討しています(第十三章、人間の自然状態、その至福と悲惨について)。先ず人間が本来平等であることを指摘します。肉体的能力では個人的な差が認められますが、束になってかかったり、刃物を使えば必ずしも強い者が弱い者と戦って勝つとは限りません。精神的能力でも時間さえかければ誰でも学問や技芸が身につくとしています。ただ自惚れが人間の平等性を信じなくさせているのだそうです。「自分自身の知力は直ぐ手近く見ているのに、他人の知力は遠くに見ているから」(第十三章、155頁)、自分の知力が一番だと思ってしまうのです。でも皆がそう思っているのですから、大差がないのです。人間機械論から解釈しますと、人間は誰でも同じ機種の自動機械ですから、その性能に大差は無いということでしょう。

五、能力の平等と闘争への本性

□ホッブズはここで人間の平等を説いています。しかし民主主義思想とは直接繋がりません。むしろ人間の平等が戦争をもたらす原因だと説いているのです。民主主義思想の諸契機を分解すれば、人格の平等、権利の平等、権カの意思決定への参与の平等、基本的人権の保障等が挙げられますが、それらは有機的な全体を成しています。人の平等を指摘することは、ホッブズの思想の近代性を示してはいますが、それを専制権力擁護の論理に利用しているので、民主的だと評価するのは見当違いです。

□この能力の平等は、目標達成についての希望の平等を生みます。そこで皆が同じ事を意欲するのでどうしても奪い合いになってしまいます。そうなりますと互いにライバルが何人か手を組んで自分をやっつけに来るのではないか、寝込みを襲われるのではないかと、相互不信に陥り、機先を制しようと戦争を始めるのです。

□ボッブズは人間の本性の中に争いの三大要因を見出しました。

①獲物を求める競争、

②安全を求める余りの不信、

③評判を求める誇りの三つです(第十三章、156頁)。

下の画像はシリア内戦のシリア軍

この本性によって自然状態の間は、人間は「万人の万人に対する戦争状態」(同上)から脱け出せません。とはいえ常に戦闘状態にあったという意味ではないのです。彼の言う戦争とは戦闘や闘争行為だけではなく、闘争への明らかな志向の内にあるものなのです。戦争による欲求充足の可能性を断念させるコモン・パワー(共通権力)が成立するまでは、ですから戦争状態なのです。

この本性によって自然状態の間は、人間は「万人の万人に対する戦争状態」(同上)から脱け出せません。とはいえ常に戦闘状態にあったという意味ではないのです。彼の言う戦争とは戦闘や闘争行為だけではなく、闘争への明らかな志向の内にあるものなのです。戦争による欲求充足の可能性を断念させるコモン・パワー(共通権力)が成立するまでは、ですから戦争状態なのです。

□自然状態である戦争状態ではおちおち働いていられません。とても田畑を耕したり、建物を立てたり、便利な乗り物を造ることなどできません。様々な知識や技術を学んだり、発展させることもできないのです。「技術も文字も社会もない。…継続的な恐怖と暴力による死の危険とが存在し、人間の生活は孤独で貧しく、険悪で残忍でしかも短いことである」(第十三章、157頁)このような戦争状態を終わらせ、平和に暮すために「自然法」があるのです。

第四節 自然法について

一、自然権の定義は自己保存権

□ドイツ語でレヒトと言えば「法」であり「権利」であり「正しさ」なのですが、ホッブズはレクス・ナトゥラリス(自然法)とユス・ナトゥラレ(自然権)を区別しています。法は当為として拘束する性格を持っていますが、権利はある行為をしたりしなかったりする自由であると考えたからです。自然法は、生命を破壊したり、生命維持の手段を奪ったり、生命を最良に維持する努力を怠ったりすることを禁じるものです。それは理性が発見した戒律であり一般法則であるとしています。

□これに対して自然権は、自然法に基づいたあらゆる事を行う自由です。「自然権とは、各人が自分自身の自然即ち生命を維持するために、自分の力を自分が欲するように用い得るように各人が持っている自由である。従ってそれは自分自身の判断と理性とにおいて、その為に最も適当な手段であると考えられるあらゆる事を行う自由である」(第十四章、159頁)と定義されます。人間は生きようとするように造られた自己保存装置=欲望機械なのですから、人間である限り生きようと最大限の努力をするのは当然の権利だということです。

□古代ストア派では自然権は何よりも理性の神聖不可侵を意味していました。人間の本質は理性と欲望に分けた場合、理性だからです。欲望の方は身体と共に可死であり、滅びますが、理性は不死であり、永遠不滅ですから神聖にして不可侵であると捉えたのです。他人は自分の身体や行動の自由を束縛することはできても、私自身である理性には指一本触れることはできないのだ、と精神的自由を主張したのです。これに対してホッブズは自己を身体としての欲望機械と考えていますから、生きようとする権利つまり自己保存権を自然権の定義にしたのです。ホッブズは最も基本的な権利を確認したのですが、これを絶対視させることによって、権力者は人民の生命さえ保障すれば他はどんなに人権を制限してもよいという主張の根拠にするのです。

二、「平和への努力義務」と「万人の法」―「基本的自然法」と「第二の自然法」―

自分が生きる為だといって自分勝手に自己保存活動を行いますと、限られた富の奪い合いになり、戦争状態に陥ります。それでは反って自己保存ができなくなり、自然権が否定されてしまいます。そこで次の「基本的自然法」が確認されるのです。「各人は平和を獲得する望みが彼にとって存在する限り、それに向かって努力するべきであり、そして彼がそれを獲得できないときには、戦争のあらゆる援助と利益を求めかつ用いてもよい」(第十四章、160頁)。平和への努力が実らなければ戦争をしてもよいというのでは、互いに相手の意図を警戒して戦争の準傭を怠るわけにはいかず、それが余計に不信を募らせてうまくいきません。

□そこで第二の自然法はこうです。「平和の為に、また自己防衛の為に必要と考えられる限りにおいて、人は他の人々も同意するならば、万物に対するこの権利を進んで放棄すべきである。そして自分が他の人々に対して持つ自由は、他の人々が自分に対して持つことを自分が進んで認めることができる範囲で満足すべきである」(第十四章、160~161頁)。これはお互いに敵意のないことを確認し合い自分がされたくないことを人にしないと約束しあうことです。これをいわゆる「万人の法」で『論語』では「己れの欲せざるところ人に施すこと勿れ」と教えています。

□第二の自然法では互いに侵し合わないことの約束ですから、これだけでは平和をもたらすには不充分です。何故なら困ったときに助けてくれなければ、自己保存の為に第二の自然法をやむを得ず蹂躙してしまうからです。「バイブルの黄金律」である「すべて自分にして欲しいことは、あなた方もそのようにせよ」まで含まなければなりません。ホッブズは、第二の自然法の説明にこれを入れています。これは第三の自然法として独立させるか、第二の自然法に書き込むべきだったのです。

三、「正義」の定義は「契約の履行」である

□コモンウェルス(共同団体=国家)が設立される以前の自然状態でも、平和で友好的な人間関係が成立していれば、それは「万人の法」と「バイブルの黄金律」が曲がりなりにも慣行的に人々の生活を律していたことになります。ロックは、理性との働きを重視していましたから、自然状態でも互いに人格を尊重し合い、私有財産を尊重し合う人間関係が成り立っていたと主張します。しかしホッブズは、第二の自然法はコモンウェルスの設立以前には守られなかったと言うのです。

□せっかく第二の自然法を守る約束をお互いに交しても、その約束を履行する保証がしっかりしていなければ、いつ約束が破られて戦争状態に逆戻りするかもしれないという不安に取り付かれて、警戒を怠ることができません。結局互いに機先を制しないとやられると考えて、自分から約束を破ることになるのです。そこで「結ばれた契約は履行すべし」という第三の自然法が生まれます。彼は「正義」の定義を「契約の履行」とし、「不正」の定義を「契約の不履行」としました。正義と所有権は契約の履行を強制するコモンウェルス無しでは守られない、と指摘します(第十五章、172頁)。

□コモンウェルスがなければ正義もないのですから、約束を守らないことは自己保存権から擁護される場合もあり得ます。しかしコモンウェルスがあれば第三の自然法に従うことは正義であると共に絶対的な義務です。あらゆる契約の破棄は不正であるばかりでなく、コモンウェルスの権威に対する無視であり、コモンウェルスの解体に繋がります。その結果戦争状態への逆戻りになってしまうのです。

□彼は契約に従うメリットと従わない場合のメリットを天秤に掛けるような考えに反対しているのです。そしてたとえ契約の相手が悪人であっても、また宗教上の信念からであっても、契約の不履行は許さないとして.います。

四、服従契約は子子孫孫、永久に破棄すべきではない

□支配・服従契約のように不平等な契約でも、履行しないのは不正なのです。もし服従を誓わなければ、強者は弱者を敵として抹殺するか鎖に繋げておくしかありません。服従契約によって安全に生活をすることができているのですから、服従契約は理性的な契約であり、有効なのです。

□しかしこのような論理を認めますと、いったん成立した服従契約には有効期間に制限がありませんから、たとえ弱者が自己の努力によってパワーを強めても、いつまで経っても支配から脱出できなくなってしまいます。契約を絶対視する思想はヘブライズムの伝統から由来していますので、説得力があったかもしれませんが、力関係の変動を無視した保守的な議論です。

□ホッブズは、第四の自然法を「報恩」とします。これに対して忘恩は自然法の侵害です。被支配者が支配者の隙を窺ってやっつけることも可能です。そんなことになればまた戦争状態に逆戻りですから、こんな命乞いを認めてもらい、生存を保障されたことに対する忘恩は最も不正な事に当たるのです。一般的には「報恩」は、他人から恩恵を受けた者は、相手にその行為を後悔させないように努力しなければならない、という意味です。そうしないと結局自分の身が危うくなります。ホッブズは「あらゆる意志的行為の目的は万人にとって自分自身の利益である」(第十五章、178頁)と断言しています。ここからも人間を自己保存装置=欲望機械として捉える立場が窺えます。

五、自然法に適っているかどうかは「万人の法」によって判定

第五の自然法は、「相互順応、従順」です。契約を守り、平和な社会を維持するためには互いに協調し合い、掟や支配者の命令に対して従順でなければならないのです。

第六は「許容」です。過去の罪を悔い改めた者に対としては、平和を堅固にするためにはいたずらに敵視することを止め、許容してやるべきです。

第七は「報復においては将来の善だけを尊重すること」。

第八「傲慢であるな」、第九「自惚れるな」、第十「尊大であるな」、第十一「公平」、第十二「公共の物を平等に用いること」等が続きます。

□一つ一つの自然法を暗記していなくてもいいのです。ある行いが自然法に叶っているかどうかは、「自分自身にして欲しくないことを、他人にもしてはいけない」という「万人の法」によって判定さます。彼は、人格的対等の原理に基づく倫理を強調します。「他の人々の行為と自分自身の行為とを比較考量し、もしも前者が余りに重いように思えたならば、前者を秤の反対側にかけ直し、自分自身の行為を前者の代わりにかける。そして自分自身の情念や自己愛が、全く秤にかからないようにする。こうしてみれば、これまで述べた自然法のうち、一つとして極めて当然でないものはないことが明らかになる」(第十五章、184頁)。

□互いに相手を尊重し合い、融和し合う事がなげれば争いが絶えず、戦争状態に戻ってしまいます。ですからこれらの自然法は永遠なのです。しっかりしたコモンウェルスの下では、平和を求める気持ちさえあれば、その遵守は易しい筈だというのです。ホッブズが道徳哲学だとするのはこのような自然法についての学問なのです。

第五節 アクター(代理人)とオーサー(本人)

一、フェイント・パーソン(擬制人格)とナチュラル・パーソン(自然人格)

□彼は「欲望機械としての人間」論から「人工機械人間としての国家」論に移る繋ぎに、人格論を展開しています(第十六章、「人格、本人および人格化されたもの」187頁~191頁)。実はこの繋ぎの人格論が『リヴァイアサン』解読の鍵を提供しているのです。ここで個人だけでなく、国家にも人格が成立する論理を説いているのです。その際、「人格」の意味は倫理的主体や「人となり」というよりも「代表」の意味で使っているのです。

□アクター(俳優=代理人)の言葉や行為は彼自身のものではありません。他人を演じて、代表しているわけです。これは一種の擬制人格(フェイント・パーソン)もしくは人為人格(アーティフィシャル・パーソン)です。自分自身を演じて、代表していると自然人格(ナチュラル・パーソン)なのです。パーソンの語源のペルソナは元来が舞台上での人間の「仮装」や「外観」を意味していて、そこから転じて法廷においても言葉や行為の代表者の意味で使われるようになったのです。アクターはオーサー(本人)の権眼に基づいて、権限を委任された範囲で行為します。アクターがその範囲で行為したことの責任はオーサーが負わなければならないのです。

□ナチュラル・パーソンを持っていない無生物でも擬制人格で代表されることができます。教会は教区長が代表するというように。また子どもは後見人によって人格化され、偶像は神官によって人格化されるのです。そして真の神はモーセやイエス・キリストによって人格化されたとしています。

□そしていよいよ群衆が一人の人間または人格によって代表されるとき「一つの人格」になります。もし群衆が代表者に無制限の代表権を与えてしまえば、代表者の為すすべての行為を自分たちのものと認めていることになります。

二、主権者の意志の本人は人民

□彼はこの「代理人」(アクター)と「本人」(オーサー)の関係を使って、後でコモンウェルスの論理を展開するのです。主権者が全人民の代理人であるから主権者の意志の本人は全人民であるとします。そして契約によって主権者は全人民の代理人になったのであるから、いったん代理人に意志決定を任せた以上、代理人の意志に本人として従わなければならないという論理です。その際代理人の意志が本人と異なることを理由に代理契約を取り消したり、代理人として認めないことは契約自体の破棄になって不正なのです。この論理を取り間違えて代理人である主権者の意思の本人は人民なのだから、人民主権の立場であると解釈すれば、専制体制を擁護しても人民主権の立場に立っていることになり、きっとホッブズもびっくりするでしょう。

第六節 コモンウェルスの設立

一、コモンウェルスの設立は総べての人々のあらゆる力を主権者に譲渡して可能になる

□コモンウェルスは、「共同団体」「連邦」などの意味に使われますが、ホッブズは国家つまりネイションの意味で使っています。

□コモンウェルスの目的は、ホッブズによれば戦争状態を脱して人間生活の安全を保障することにあります。人間は互いに自然法を尊重して助け合い、「己れの欲するところを人にも為せ」というバイブルの黄金律を実践していれば、平和に幸福に暮せるのです。実際には、自然法は他の人々が自分と同様に自然法を守るという保障があるときだけしか拘束力を持ちません。というのは他の人々が自分に敵意を持ち、攻撃しようと待ち構えているところに丸腰で出て行けば、自己破壊であって、自然法の目的に背きます。また反対に他の人々が自然法を遵守する十分な保障があるのに法を守らないのなら、その人は平和でなく戦争を求めていることになります。

□では少数者が結合することで安全が保障されるでしょうか。元々戦争状態にあるのですから、相対的に優位な集団ができれば、侵略に乗り出す事になってしまいます。また多数の人々が結合する場合でも、同一判断によって、つまり一つの意思によって統御されていない限り、安全保障は得られません。同じ集団でもばらばらの判断や欲求によって動かされるならば、互いに内部対立を深刻化させることになり、全く無力になります。

□コモンウェルスの生成は、すべての人の意思を一個人あるいは合議体に結集することによって可能になります。その為にはすべての人はあらゆる力と強さを譲り渡してしまうことが必要です。多数の人々が一個の人格に結合し、統合されるのです。コモンウェルスにおいては、彼らは自分達が、自発的かどうかにはかかわらず、承認した主権者の行為・判断の総べてを承認し、自己の行為・判断と見なさなければならないのです。つまり主権者に対して絶対服従の義務があるのです。

二、「設立されたコモンウェルス」と「獲得されたコモンウェルス」

□ホッブズはコモンウェルスの形成の仕方を二つに分けています。

一つは「設立されたコモンウェルス」と呼ぼれます。全ての人の意思を多数決によって一つの意思に結集する仕方です(第十八章、197頁)。これは地縁的な繋がりで人々が国家形成を行う場合です。

もう一つは、「獲得されたコモンウェルス」と呼びます。有力な個人や団体が一定の地域に軍事的な覇権を確立して、その地域の人々を服従させることによる場合です。

□これを自分たちの多数決で主権者を選んでも、武力による強制を背景に主権者として承認させられても、どちらでも主権者に対して人民が絶対服従の義務を負うことには違いはないのです。「多数決で」という表現からいかにも人民主権論と紛らわしいわけですが、これはたとえ「総意で」となっていても同じ事です。

★主権者というのは人民の意思を無制限に代理する権限を与えられた者のことなのです。しかもこの主権者の絶対的な地位は変更してはならないというのがホッブズの立場なのです。

三、主権者と人民の代理関係

□繰返しますが、ホッブズは、人格は代理され得ると考えています。主権者は人民の意思の代理人ですから、主権者の行為や意思の本人は人民自身です(第十六章、190頁)。ということは人民自身の意思に反した行為や意思決定を、主権者が行ってはならない事ではないのです。その反対に、一度主権者を自分達の代理人として承認した以上、主権者の行為・判断を作り出した本人としての義務や責任を、人民自身が負わなければならないということなのです(第十七章、196頁)。

□ホッブズは国民が主権者に、生命に関わること以外では、一切反抗してはならないことを熱弁しています。たとえ主権者が異教徒であっても、カエサル(皇帝)に従えとバイブルにもあるのですから。ましてキリスト教国ならば、神は神の代理人契約を国民の代理人である主権者をさしおいて、主権者以外と結ぶわけがないのです。ですから主権者が、教義解釈権を持っており、教会に対する支配権も持つべきだというのです(第三部「キリスト教的コモンウェルスについて」、第四十二章「教会の権力について」478頁)。

□いったん譲り渡した自然権は戦争状態に戻る以外に取り戻すことはできません。ですから主権者がどんなに横暴な政治を行ったり、犯罪的な行為をしても、国民はそれを処罰することも、非難することすら正当ではないのです。だってその行為や判断の本人は自分達自身なのですから、あたかも他人に対するような態度は取れないのです。

四、如何なる暴君といえども戦争状態よりはましである

□ではコモンウェルスの設立に同意していなかった人は、コモンウェルスの主権者に反抗してもよいのでしょうか。ホッブズによれば戦争状態が最悪なのですから、コモンウェルスの設立に反対することは不正です。ある人を主権者として認めないという態度もやはり不正です。誰かが主権者にならなければコモンウェルスを設立できないのですから、いったん主権者になった人を認めないのなら、また戦争状態に逆戻りだからです。

□また彼は、主権がばらばらに分解して統一性を失い弱くなることを警戒していますから、主権は分割できないというボーダンの主権論に立っています。主権者は軍事統帥権、イデオロギー統合・支配権、市民法制定権、裁判権、報償・処罰権を一手に握るべきだというのです。市民法とは主権者に第一次所有権があることを前提に、所有権および善・悪、合法・非合法に関する諸規則のことです。

□では無制限に近い主権者の強大な権力を認めることは、コモンウェルスの目的である平和の維持と国民の安寧を危うくするのではないでしょうか。古来様々な暴君の存在がそのことを示唆しているように思われます。

□ところがホッブズは如何なる暴君といえども、戦争状態よりはましだと考えています。といいますのは、専制君主の強大な権力は国民が悲惨で貧しい生活をすることによって維持されるのではないからだとします。国民が産業を発達させ、豊かな暮らしをしていればこそ、コモンウェルス全体の健康が保たれ、その上に強大な権力を築くことができるというのです。

□苛政誅求によって国民を疲弊させますとコモンウェルスの体力が弱ってしまうので、専制君主にとっても都合が悪いという論理です。むしろ君主が強大な権力をもっていることは、国力の充実を示しており、国民の活力だそうです。国民の福利と君主の強権を矛盾対立させて捉え、国民の間に不満や反抗が起こりますが、それは国民が自分自身を護るために力を貸そうとしない御し難さを示しているそうです。国民は情念と利己心という二つの拡大鏡を持っていて、ほんの少しの支出でも大きな不満の種になり、将来の悲惨を見通すことができないというのです(第十八章、207頁)。

□ボッブズは主権の絶対性に関する議論や国民の権利に関する否定的態度から、一般に専制君主政治の代表的なイデオローグと見なされています。しかし彼は表立って専制君主制が最良だと言ったわけではないのです。彼によるとコモンウェルスには三つの政体があります。

①代表者が一人の場合は君主政(モナキィ)、

②代表者が一部の者の合議体の場合は貴族政(アリストクラシィ)、

③代表者が総べての者の合議体の場合は民主政(デモクラシィ)です。

(第十九章「設立によるコモンウェルスの種類と主権の継承」208頁)。

第七節 巨大な人工機械人間としての国家

一、主権者の取り換えはコモンウェルスの死を意味する

□政体はホッブズに言わせれば、いまさら選び直せるものではないのでどれでもよいのです、主権が絶対性を持ち、国民を護るために充分な力を備えているのなら。ただ、よその国民や古代ギリシアの政体等に憧れて、政治体制を変更しようとすることが最もいけないことなのです。

□コモンウェルスの頭脳にあたり、唯一の意志決定機関である主権者は取り換え不能なのです。個体の場合、頭脳の取替えは確かに個体の死をもたらしますが、人工機械人間であるコモンウェルスの場合も同様だとホッブズは言いたいのでしょう。古来政治体制の変更は数多く為されてきましたが、そのためにコモンウェルス全体が崩壊するとは限りません。主権者が打倒され、新しい体制に生まれ変わってコモンウェルス全体が活性化することも大いに考えられます。コモンウェルスを人体に譬えるのは、発想は斬新ですが、ここまでやればこじつけです。

□コモンウェルスの頭脳にあたり、唯一の意志決定機関である主権者は取り換え不能なのです。個体の場合、頭脳の取替えは確かに個体の死をもたらしますが、人工機械人間であるコモンウェルスの場合も同様だとホッブズは言いたいのでしょう。古来政治体制の変更は数多く為されてきましたが、そのためにコモンウェルス全体が崩壊するとは限りません。主権者が打倒され、新しい体制に生まれ変わってコモンウェルス全体が活性化することも大いに考えられます。コモンウェルスを人体に譬えるのは、発想は斬新ですが、ここまでやればこじつけです。

□それにあくまで主権者の取替えに反対するなら、共和政下のイギリスに亡命先から舞い戻ったのは矛盾した行動です。彼はピューリタン革命以前のイギリスの制限王政が、主権者がだれか明確でない点で不満をもっていたようです。彼自身王党派と行動を共にしていましたが、彼の人間論が王党派内部から無神論だと非難されて、亡命先フランスでも追い詰められていたわけです。そこで革命後のイギリスがクロムウェルの下で主権が明確な国家に生まれ変わることを期待していたとも考えられます。ともかく首をすげ替えても死ななかったのですから、その点ではホッブズの論理は破綻しているのです。

二、国家は生きた人工のジャイアント(巨人)である

□人間は技術によって時計のような自動機械を造りますが、これは人工的な生命を持つ物だ、とホッブズは捉えています。人間の技術はさらに「人間」すら模倣してコモンウェルスとか国家(ステイト)と呼ばれる人工機械人間を造ったというのです。これを彼は「リヴァイアサン」と名付けたのです。

□リヴァイアサンは地上で最大、最強の怪物という意味ですが、人間ですからジャイアントです。「コモンウェルス」は共同団体という意味ですから、専制的な主権者による絶対的な支配のイメージは浮かびません。これは国家というものは、全人民が本人であり全人民の社会契約によって身体が構成されている一人の人工機械人間である面を強調しているのです。これに対して、国家が強大なジャイアントであり、絶対的な主権の支配の下で統一された意思を形成している面を表現したのが「リヴァイアサン」です。「コモンウェルス」というような言葉づかいで元々はもっと民主的だった既成の社会契約論の論点を取り込み、「リヴァイアサン」的な言葉づかいで国家の専制的構造を明らかにしようとしたのです。

「人工人間にあっては、『主権』が人工の『魂』であり、それが全身に生命と運動を与える。『施政官』とその他の司法行政上の『役人たち』は人工の『関節』である。また『賞罰』〔これによってあらゆる関節や器官か主権の座に結び付けられ、それぞれの義務を遂行させられるのは『神経』あり、それは自然的肉体における神経と同じ働きをする。また個々の成員が所有する『富』と『財宝』は『体力』であり、『人民の安全』が人工人間の仕事である。さらに人工人間にとって知る必要があるあらゆる事柄を提示してくれる『顧問官たち』は『記憶』であり、『公平』と『法律』は、人工の『理性』と『意思』、『和合』は『健康』、『暴動』は『病い』、『内乱』は『死』である」(序説、53頁)

三、コギト的・身体主義的人間観の超克

□ホッブズは国家を人間に譬えているのではないのです。本気で国家を人工機械人間だと主張しているのです。自己保存の為のセルフ・コントロールシステムを持ち、この装置を人格的に代表する意思決定機能をもっているので、身体的個人ばかりではなく、コモンウェルスも人間なのです。同じ論理で言えば、企業等の社会団体も人間だと言えるでしょう。実際、現代では法人という言葉が抵抗感なく使われています。最近の法人資本主義論などはその典型です。

□プロタゴラスはプロメテウス(構想力)だけでは、人間はサバイバルできないので、ポリスを不可欠な契機として人間を捉えました。アリストテレスも人間はポリス的動物だと指摘したのです。それでも彼らはポリス自体を人間だと考えていたわけではありません。近代ではマルクスが『フォイエルバッハ・テーゼ』で「人間の本質は現実的には社会的諸関係のアンサンブル(総和)である」と規定しています。マルクスにしても、商品や資本や企業や市民社会や国家を人間として捉え返したわけではないのです。反対に、社会的な事物が人間的な諸関係を取り結ぶ主体であるかのように現われる事態を、物神性的倒錯として暴露しました。つまり社会関係や事物の社会的規定を現実的諸個人の相互関係として捉え返しました。マルクスにとっても人間は現実的諸個人として捉えられていたのです。

□実存主義者のコギト中心主義に反撥して、構造主義者フーコーは「人間の死、言語の支配」を語りました。彼は言語体系として現われる権力的な社会システムによって、諸個人の意識が規制されていることをシビアに説得したのです。それでも構造主義者は社会システムを人間として捉え返し、それを主体的に引き受ける思想的立場に到達したわけではありません。いわゆるフランス現代思想の限界は社会を貫くコードを対象化するものの、それを自己自身として人間として捉え返すのではなく、むしろ人間の否定として捉え、そこからのゴダール監督『気狂いピエロ』のような狂気による包摂拒否や、「砂漠への逃走」にはしってしまうところにあるのです。もっともこの映画は1965年の作品で時代を10年先取りしていました。

□それは高度に管理された情報化社会の気分を反映しているだけに、ある程度の共感を得る事はできます。しかし現代社会を自己自身として引き受け、システムの主体としてシステムを変革して成長しなければならない時代の課題に応えることはできません。

□〈身体あるいは身体に内在する自我〉を人間と捉える人間観を身体主義的人間観と規定しますと、身体主義的人間観の枠を突破できたのは、ホッブズの他にはパースが挙げられるだけです。パースは「人間=記号」論を展開しました。彼は記号を事物が他の事物を指し示す性質として規定しましたから、記号的性質を持つ事物の関係として人間を規定していたことになります。ホッブズとパースの人間観の再評価が、二千年代の新しい人間観〈包括的ヒューマニズム〉を構想する際の出発点になるのです。

四、恐怖による強制的な服従も自由である

□ホッブズの「自由人」の定義はこうです。「自らの強さと知力において、自分でやろうとすることを妨げられていない人間」です。ですから恐怖から行う行為も自由だと言います。コモンウェルスにおいて法に対する恐怖から為される行為も、すべてそれをしないで刑罰に服する自由をも含んだ行為ですから、自由なのです。

□必然性と自由も両立します。人間の行為はそれをしなければならない諸事情によって行われる必然的な行為ですが、そのような事情を理解した人間の自発的な自由な行為なのです。ホッブズは権力的な強制を伴わないことを自由と受け止めていません。権力的に強制されていても、それに従うか従わないかは、自分の理性の判断だから自由だというわけです。これでは自由と不自由が混同されています。基本的人権としてどのような権利が権力の干渉から護られるべきか明確に打出さない限り、近代的な自由論としては失格です。

□ホッブズの自由論は、人間は自由の刑に処せられているとしたサルトルと一見似ていますが、実は正反対です。サルトルの場合は、権力による自由の圧殺に対して、人間は本質的に自由な意識なのだから、これに嘔吐し、自由回復のために起ち上がらざるを得ないとしました。これが「自由の刑に処せられている」という意味です。ホッブズの場合は、服従契約はそれを結ばないで玉砕する自由も含んでいる理性的な契約であり、いったんこれを結ぶと、生命を奪われるようなことがない限り、半永久的に支配者に絶対服従すべきだとしたのです。

□ホッブズによりますと、人間は契約によって自分達の行為を制約しますが、そのことによって平和に生きる事ができるのです。だから契約は理性的な自由な行為なのです。社会契約に基づいて作られる市民法は人工の鎖であり、これによって不問に付されたことについて自分の判断で行う自由を持っています。例示されているのは、売買、契約を結ぶ自由、住居・食事・生業の選択、子どもの教育などです。もちろん市民法の内容は主権者が制定しますので、いくらでも市民の自由を制約できます。その上、主権者は自分の制定した市民法によって拘束される義務はないのです。とはいえ余りに厳しく経済面での市民的自由を制約しすぎますと、萎縮して産業が発達しませんから、自ずから限界があります。

五、モナルコマキに対する反駁

□ホッブズはモナルコマキ(暴君放伐論)に反対しています。彼は暴政には限界があるという立場です。主権者はリヴァイアサンの指令中枢に当たる地位を占めていますから、リヴァイアサンが強大でなければ主権者の権力も小さくなってしまいます。リヴァイアサンが強大であるためには、国民が豊かで富を蓄えていなければいけません。でないといざ戦争の際に、強力な軍隊も造れないし、豊かな生活を護ろうとする積極的な国防意識を植え付けることもできません。ですから国内での収奪を強めて私腹を肥やし、贅沢三昧をして国力を衰退させるということは君主にとって自分の首を締めるようなものなのです。

□しかし現実にモナルコマキの議論が絶えなかったのは、国家の指令中枢というよりは、国家に巣くう寄生虫のような暴君がいたからなのです。彼らは自分のきらびやかな放蕩生活を続ける為には、国力の衰退など気にならないとばかり、課税や賦役を強化したのです。そこでモナルコマキに反対する最後の論拠として、コモンウェルス自体が人工人間なのだから、人体においては首のすげ替えは不可能なように、コモンウェルスの首のすげ替えも不可能だ、コモンウェルス自体の死を意味するぞと強迫じみた強引な理屈を、ホッブズは考えていたようです。

六、内心で何を考えても自由だが、表現は取り締まる

□思想信条の自由については何を考えても、考えること自体は禁じようがありません。その意味では内心の自由は不可侵なのです。しかし宗教的な教義や守るべき道徳や賞揚すべき正義の内容は、主権者が決定することができるのです。ですからそれに反する意見の表明や行動を取り締まることができます。この論理は自然法思想の精神とは逆行しています(第二十一章「国民の自由について」)。

□当時内面の信仰の純粋性を重要視するピューリタンはピューリタンによる教会と国家の支配を目指していた長老派と、政教分離による信教の自由を確立しようとしていた独立派に分かれていました。英国国教会(画像はその中心ウェストミンスター寺院)はピューリタンのような内面信仰を重視しますと、教義解釈を巡って分裂抗争を繰り広げることになるのを危惧したのです。そこで英国国教会の礼拝に出席して、そのしきたりに従って祈りを捧げれば、内面の信仰の純粋性は問い詰めないで教会員として認めることにしたのです。ホッブズの立場は、この英国国教会の論理を合理化しているのです。

□当時内面の信仰の純粋性を重要視するピューリタンはピューリタンによる教会と国家の支配を目指していた長老派と、政教分離による信教の自由を確立しようとしていた独立派に分かれていました。英国国教会(画像はその中心ウェストミンスター寺院)はピューリタンのような内面信仰を重視しますと、教義解釈を巡って分裂抗争を繰り広げることになるのを危惧したのです。そこで英国国教会の礼拝に出席して、そのしきたりに従って祈りを捧げれば、内面の信仰の純粋性は問い詰めないで教会員として認めることにしたのです。ホッブズの立場は、この英国国教会の論理を合理化しているのです。

七、諸党派は禁止されるべきである

□国民が団体を形成して行動することには、ホッブズはかなり神経質です。国民の団体には主権者の権力によって作られるポリティカルな団体と、民間で作られるプライベイトな団体があります。その内コモンウェルスの承認がある合法団体と、承認のない非合法団体に分かれます。もちろんホッブズは、非合法団体は、悪い体液が不自然に合流した結果生じた膿瘍だとして認めません。

□政治団体の代表者の権力は、主権者の許可する範囲内に制限されています。秘密結社は主権のある合議体でイニシアチブを取るために仲間で協議する団体ですから、非合法な分派であり、陰謀の徒です。統治の為の諾党派をホッブズは不正だとします。「それらは人民の平和と安全に反し、主権者の手から剣を奪うものである」というのです。これに対して合法的な諸団体、諸集会はコモンウェルスの筋肉だとして重要視しているのです(第二十二章「公的および私的、従属団体について」253頁)。

□ホッブズは国家を人工人間として捉えていますから、国家意思が幾つもに分かれれば、全体として一つの人格で行動できなくなります。あくまでも国家意思の決定は国家の主権者の専決に任せるべきだとしたのです。主権者が意思決定するための材料を提供し、主権者に意見を具申する機関は、主権者に下属する合法的団体でなければなりません。

□主権者から離れて国家の政策の是非を論じたりすれば、国論が二分し、主権者の意見はどちらかに属する相対的で党派的な意見だと受け取られてしまいます。そうしますと主権者は絶対的な主権者としての立場を保てなくなってしまいます。そこで統治のための諸党派を否定してしまったのです。

□仮に人体で脳髄以外のところでも様々な意思が形成されているとしますと、人体はどの意思に従えばよいのでしょう。やはり脳髄以外の意思は棚上げにして、脳髄だけの思考に基づかなければなりません。脳髄以外の意思は自分の代わりに好きなように決定してくれるように脳髄に任せることになります。ですから人工人間としてコモンウェルスを捉える限り、各人は政治的な意思の代理人を共同で立てて、その人の意思に統合されなければならないというのです。

八、普遍的なコモンウェルスのモデルとしての「リヴァイアサン」

□このように主権者が専制的な権力を振うのが当然であることが、コモンウェルスをリヴァイアサンという、巨大な人工機械人間として説明することによって、とてもよく理解できるようになっています。ホッブズはこのリヴァイアサンモデルは、普遍的なコモンウェルスのモデルであると主張したのです。つまり君主制のみならず貴族制、民主制にも適応できるモデルだという意味です。

□しかし主権者と主権を持たない人民という対置で全編が構成されているので、とても民主制のモデルにはなれないものです。そしてリヴァイアサンの論理から見れば、最も君主制が理性的な制度に思われるように書かれています。そこでわれわれに残された課題は、民主制国家をリヴァイアサン(=人工機械人間)として捉える論理を構築することです。しかも二千年代を迎えた今日では、民族国家の枠を超えた世界秩序の論理としても展開されなければならないのです。

九、リヴァイアサンの獲得

□われわれは国家をも巨大な人間として捉えることの積極的な意義を理解する必要があります。われわれはややもすると個人的な身体的自己だけを自己と捉えがちです。しかしわれわれのアイデンティティは、決して個体的な身体の枠内に納まってはいないのです。家族、集団、職場、企業、地域、郷土、民族、国家、地球環境等様々な集団的意識、集合的意識を自己自身の意識として生活しています。

□従って国家も拡大された自己の一つの在り方なのです。リヴァイアサンは決して自分にとって他人ではないのです。リヴァイアサンの意志の本人は好むと好まざるに拘らずわれわれ自身なのです。

□ですからわれわれはリヴァイアサンを超越的な権力としての疎外された形態のままにしておくのではなく、自己の意志が同時にリヴァイアサンの意志であり、自己はたんに個体的個人であるだけではなくて、リヴァイアサンでもあるのだと実感できるようなものに獲得しなければなりません。

《参考文献》

『世界の大思想13 ホッブズ リヴァイアサン』水田洋・田中浩共訳、河出書房新社

『世界の名著28ホッブズ リヴァイアサン』永井道雄・宗片邦義共訳、中央公論社

田中浩著『ホッブズ研究序説ー近代国家論の生誕』お茶の水書房

田中浩著『近代国家と個人』NHK市民大学テキスト

保井温著「ホッブズと民主主義」季報唯物論研究35・36合併号

第五講 シェーラーの人間観の五類型

https://mzprometheus.wordpress.com/2020/01/23/nk5scheler/