1、疎外論論争について

マルクスの疎外論はソ連・東欧の共産党では未熟な思想として扱われたけれど、欧米や日本では現代社会批判として実存主義者やフランクフルト学派で盛んに使われて、それで共産党系のマルクス研究者の中でも再評価が進みました。1960年代には大いに流行しました。それが1960年代の後半から新左翼系のマルクス哲学の研究者からもマルクス自身が疎外論を払拭したという議論が出てきました。それはフランスのアルチュセールと日本の廣松渉です。

1844年の『経済学・哲学手稿』の後、マルクス、エンゲルスはモーゼス・ヘスと共にヘーゲル左派を中心にドイツの若い哲学者を批判する『ドイツ・イデオロギー』をまとめようということになりました。マルクスはフォイエルバッハについて書くことに成り、その準備として覚書である「フォイエルバッハ・テーゼ」を書きました。そこにはすでに「疎外」という用語は使われていません。そして1845年~1846年にかけて執筆された『ドイツ・イデオロギー』では唯物史観が確立されていますが、「疎外」という概念はほとんどみられないようです。

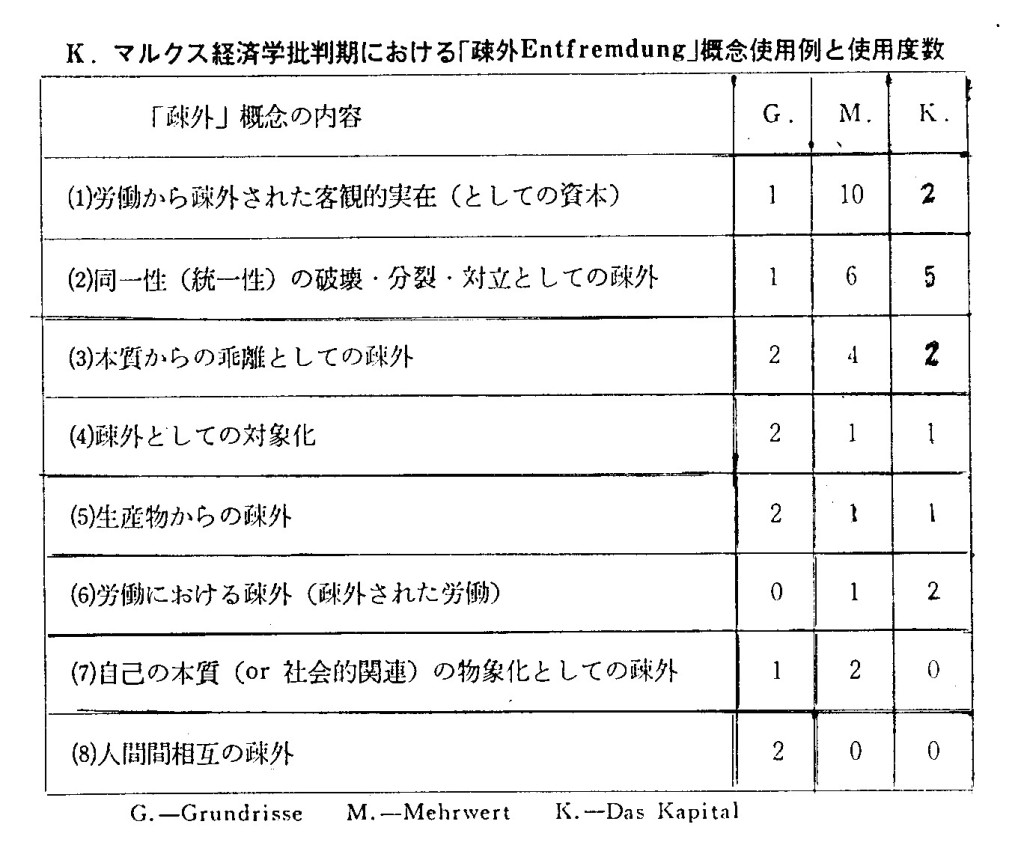

それで唯物史観の確立でマルクス主義が成立したので、疎外論はマルクス主義に含まれないとマルクス主義を名乗る人々の多くはみなしていたわけですが、しかし後期の『資本論』などにも「疎外」概念は使用されていて、マルクスの用語でないと言い切るのは難しいわけです。それで後期の疎外は主体が生み出した物が自立して主体に対して敵対的に支配するようになるという、自己疎外論的な意味ではないということにして断絶があるというのがアルチュセール、廣松渉などの切断論です。

私も主体が客体に働きかけて物を生み出したり、対象を変革するという、主観―客観図式に基づく疎外論と、階級関係や生産組織の発展から歴史の発展や変革を展望する唯物史観ではかなり発想の転換やパラダイム・チェンジがあったものと思って、疎外論は払拭されたという議論に賛成していた時期があります。しかしそれは何となくそう感じただけで、実際に後期マルクスの著作に出てくる用例を全部当たって、前期との違いを論証できていたわけではなかったのです。研究会でそのことを指摘されて、じゃあということですべての使用例を調べますと、疎外論の払拭はなかったことがはっきりしました。

Gは『経済学批判要綱』、Mは『剰余価値学説史』 Kは『資本論』です。

1960年代末の世界的な学生運動が挫折した後、1970年代から人間の主体性を強調する疎外論的マルクス主義や実存主義は退潮しました。ヒューマニズムそのものが環境破壊の元凶みたいに言われて影を潜めたわけです。それでも1980年代後半から冷戦終焉に伴うグローバル化の急進展で、格差が拡大し、貧困が増えてきますと、やはり人間疎外が問題だとして疎外論の復権が叫ばれるようになったようです。

2.『フォイエルバッハ・テーゼ』の実践的唯物論

テーゼ①「これまであったあらゆる唯物論、それにはフォイエルバッハのものも含まれます。その主要な欠点は、対象(事物)や現実や感性が客体あるいは直観という形式のもとでしか捉えられていなかったことです。つまり感性的人間的活動、すなわち実践として、主体的には捉えられていないということです。」

対象はドイツ語でGegenstandです。「対して立つ」ということですので、感覚される物つまり「事物」のことです。『独和辞典』でも「対象・事物」となっています。

物事を認識する場合、先ず観念があるとし、その観念の現れとして事物を捉えるのが観念論で、その反対にいろんな事象が起こる原因は社会事象の場合は、経済的な物資の生産・流通・消費の問題が根底にあるとか、自然現象の場合は生物学的、化学的、物理的、力学的な諸物の関係として説明できるとか要するに物質に還元できるという捉え方が唯物論です。

ヘーゲルの場合は、労働外化論でも予め持っている観念が事物の姿をとるとみています。つまり事物は観念の疎外態なので観念論的です。フォイエルバッハの場合は、人間学的唯物論といいますが、それは諸事象を観念の現れにとどめないで、身体を通して感じとる感性によって基礎づけようとしたからです。つまり身体は生きるために諸感覚を持って様々に感じ取り、それが統合して事物と感じられるのです。肉体の感性的な関係という物質的なものに還元しているから人間学的唯物論であるということです。

マルクスはフォイエルバッハの何が気に食わないのかというと、肉体の感性的な交わりとして捉えることがいけないというのではなくて、それを第三者的に客観的に捉えてしまっているということです。例えば怪我をしたら痛いですし、体にいい水はおいしく感じます。つまり感覚も客観的な事実であるだけでなく、身体が自己と種族を保存する実践的な活動なのです。

つまり神は人間の類的本質の自己疎外だということが分かったら、神は絶対者で人間は無力ですから、それによって人間は極めて惨めな存在になっているわけで、ただそれを認識するだけでなく、神を建てるような宗教的疎外をなくす実践の問題である筈です。またその論理は「疎外された労働」をあぶりだすわけで、疎外された労働をなくすための実践の問題である筈です。ところがフォイエルバッハは理屈ばかりこねていて、もっぱら批判に止まっているようにマルクスには思われたのです。

何故実践の問題にならないのか、それは物事を第三者の立場から客観的に捉えて論評するからだという批判です。物事を主観をまじえず冷静に客観的に捉えることも大切ですが、それだけでは自分自身の問題にはなりません。自分自身の問題にならない限り、その問題と命がけで取り組むことにはなりませんね。

既成の唯物論には物と物の関係として諸事象を捉えるので、対象は自分自身ではなくなってしまい、自分の実践として主体的に捉えられないに欠陥があったということです。たとえば、教師は生徒たちがやる気がないとか、問題を起こしたりすることで、その生徒について家庭環境とか、その生徒の性格とかいろいろ客観的に分析して論評しますが、あくまで教師自身とは別人格であり、その生徒の問題としてしか捉えていないわけです。それではその生徒の問題に教師が主体的に関われる筈がないということです。

生徒が勉強にやる気がないとかいろいろ問題を起こすのは、教師の教育のやり方に問題があるからであり、実は教師自身の教育実践の問題でもあるからです。自分の問題を棚に上げて、生徒のことばかり、客観的に論じても、埒が明かないということです。生徒も含めて学校や社会がどういうものであり、それに対して教師がどう格闘すべきかあくまで主体の教育実践の問題だということですね。

ただ自分の身体だけが自分ではなくて、教師にとっては対象の生徒や学級や学校や教育が自分の実践であり、自分自身だというのですから、これこそ包括的ヒューマニズムですね。西田幾多郎もこのテーゼ①に衝撃を受けました。西田哲学の「行為的直観」はこれ抜きには語れないようです。

テーゼ③「環境と教育との変化にかんする唯物論的学説(人間は環境と教育が作り出したものなので、環境を変え教育を改めれば、人間を作りかえることができるという唯物論的な教説)がありますが、その教説は、次のことを見忘れているのです。それは、環境こそが人間によってこそ変えられること、そして教育者自身が教育されなければならないことです。だから、社会を二つの部分に分けるしかなかったのです。そのうちの一方の部分は社会を超えたところにおかれます。(※教育する側とされる側、教育する側は社会の上から啓蒙するという意味か―訳者)環境を変えることと人間的活動あるいは自己変革は、ただ革命的実践として合致するのだと捉えられますし、合理的に理解されるのです。」

世の中を良くしようとする革命的な実践は、実践を通して自己自身を変革しなければ成功しません。というのは自分は古い矛盾に満ちた社会に生きて、育ってきたので、今までの自分ではまた古い社会の矛盾を再生産してしまうからです。つまり環境や教育を改めることで良い人間を作り出せるという考えは甘いということですね。その変革の実践の中で、教育者自身が教育され自分を改めなければ、新しい人間は生まれないということですね。

その場合、教師を研修などで再教育するという意味ではありませんよ。自らの教育実践の中で、生徒たちの反応から教えられ、学んでいくということです。

⑥「フォイエルバッハは宗教的本質を人間的本質に解消します(auflösen)。(神つまり絶対精神は人間の類的本質の自己疎外であるという意味-訳者)しかし、人間的本質は個々の個人に内住する抽象物ではないのです。現実的には、それは社会的な諸関係の総和(アンサンブル)なのです。」

ヘーゲル哲学では、絶対精神というのは神のことで、これが真の実在であり、哲学の主体です。絶対精神は自己自身を認識するために自分の他者である自然や社会を生み出し、その中に貫く論理や精神として自己を見出すのです。フォイエルバッハはヘーゲルの絶対精神が実は人間の類的本質の自己疎外だったと指摘したわけですね。

ということは人間はかなりなんでもできる素質を秘めているということですね。現にこんな凄い文明を生み出しているわけですから、一人ではできないことを分業でやり遂げています。それは実は個々人になんでもできる才能が隠れている、努力次第教育次第で引き出せるということです。

でも実際には個々人は一つのことでやっとできるわけです。だからマルクスは、人間の本質がいろいろあっても、現実的にはその人が関係する社会関係の総和の中で、何ができるか、何をしようとするかは決まってくるんだと言っているのです。

人間の本質は何かについては、論じる人の立場によって、いろんな説があります。思考が本質だというのはねデカルトの「吾思うゆえに吾あり」やパスカルの「人間は考える葦である」で有名ですね。「言語を使う動物」とか「社会的存在」なども重要です。アリストテレスは「人間はポリス的動物である」としました。また近代の人間観では「労働」が強調されます。

もちろんどれも納得ですが、その本質が体の中に入っているわけではないのです。それは人によって社会関係を様々に取り結ぶ中で、その足し算として形成されていくものだというわけです。ですから労働が本質でも様々な事情で「働けない人」もいます。言語が本質でも語れない人もいるようです。それで「人間の本質は現実には社会的諸関係の総和(アンサンブル)である」というのです。

テーゼ⑨観照的な唯物論、すなわち感性を実践的行動として理解しない唯物論が到達できるのは、せいぜい個々の個人と市民社会の直観でしかありません。

テーゼ⑩古い唯物論の立脚点は市民社会であり、新しい唯物論の立脚点は人間的社会あるいは社会化された人類なのです。

マルクスはフォイエルバッハの唯物論では対象を客観的な事物として観照的に捉えたけれど、自己自身の実践として主体的に捉えられなかったとしていましたね。そういう捉え方では教師は生徒を自己自身として捉えられないですし、世の中の人々を他人としか捉えられません。だからみんなバラバラの個人で、私的所有の原理で分断され、相互に支配し合う市民社会だというのです。それに対して新しい実践的唯物論は対象を自己自身として捉えます。教師は生徒を自己の実践として捉えています。四つの疎外で苦しんでいる人々は全て自分たちが日々その苦しみを再生産しているわけですね。疎外という言葉は使っていませんが、自己疎外も単なる個々人の立場ではなく、自己自身の実践の姿としては人間社会、人間的自然全体が自分自身だということです。

テーゼ⑪「哲学者たちは世界を単にさまざまに解釈しただけです。肝心なのは世界を変革することなのです。」

Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretirt; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.

フォイエルバッハ批判の文脈としては、客観的事物の関係として世界を捉えていた哲学では、実践として主体的に捉えられていないので、様々に論評することはできても、自分自身として世界を捉えられていないから、世界を自分自身として変革することはできないということです。

よく哲学者は理念を語るのが本領だから批評するのはいいけれど、その理念に基づいて変革しない方がいいという人がいますね。理念を現実に押し付けて現実を理念に合わせようとすると、現実の利害関係を無視することになるので、その調整が難しく、ごり押しすると紛争に成りかねないわけです。

しかしマルクスは全世界を解放しなければ、自らを解放することができないプロレタリアート(労働者階級)の立場に立ち切ることによって、全世界の矛盾を引き受けて社会を根本的に変革することができると考えたのです。だからこの場合の新しい唯物論の立場に立った哲学者は、市民社会に対置された人間社会の立場を立脚点にして世界の変革を叫ぶのです。

それにマルクスは物事を一から捉えなおして、根本的に社会の在り方を再構築していくのが哲学だと考えていたので、それをできる主体は、すべてを獲得することでしか何一つ得ることができないプロレタリアート、つまり労働者階級でしかないと訴えていました。新しい実践的唯物論の哲学者はプロレタリアートなのです。

3.唯物史観の確立

1846年の2月ごろにマルクスとエンゲルスの共著『ドイツ・イデオロギー』は脱稿していましたが、生憎出版社が見つからなかったので出せませんでした。この本はヘーゲル左派から出てきた新しいドイツの若い思想家たちをイデオローグとして批判したものです。イデオロギーというのは特定の思想傾向のことですが、その思想家が置かれている社会的・経済的な立場から偏向してしまった思想ということで「虚偽意識」と訳す人もいます。

批判の槍玉にあげられたのは、人間学的唯物論のフォイエルバッハ、自己意識の立場から無神論を訴えたブルーノ―・バウアー、エゴイズムの徹底を説いた『唯一者とその所有』のマックス・シュティルナー、真正社会主義を唱えたカール・グリーンらです。既成の体制的な思想を批判して新たな社会を思想的に築こうとしたことで共通しています。

マルクスとエンゲルスの考えは、既成の思想を批判して新しい思想を唱えたところで現実はびくともしない、どうしたら現実を変革できるのかを認識し、それを実践する思想でないとたんなる夢想に過ぎないということです。それで結局新しい社会を形成するのはだれかということが大切だと考えたわけです。知識人は富裕層から出ていますから、地主制度や資本主義から利益を得ていて、革命の主体には成れません。革命の主体になるのは革命するしかないところまで追い詰められている労働者階級です。彼らはもう失うものはないし、革命を起こす以外に窮状から抜け出す道はないのです。だから労働者階級に彼らの立場を自覚させれば、革命に起ち上がるわけですね。

そのことは経済的な諸関係を分析して、自らの労働力以外に何物も持たない労働者階級を見いだし、団結して革命に起ち上がるように工作すべきだということですね。ところがドイツの若き思想家たちは、自らが最先端の思想で旧思想をやっつけて世の中を変えられるような幻想に陥っているというわけです。とすれば思想は無神論や唯物論でも、やっていることは神がかっていたり、観念論と同じだということです。

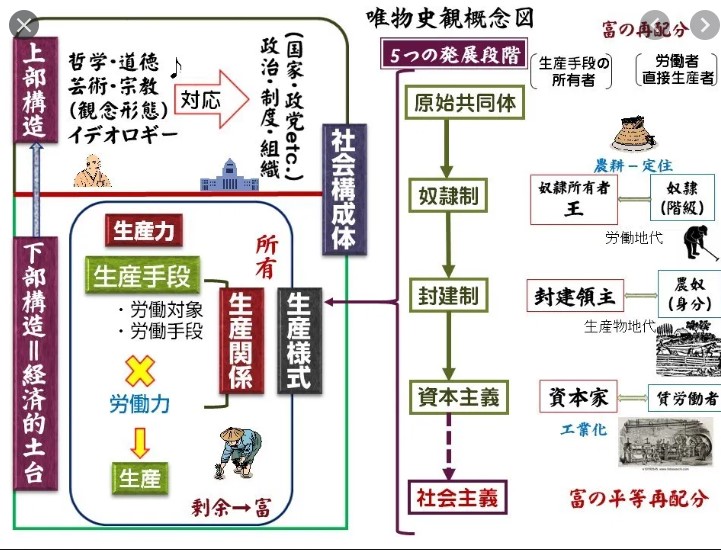

それで唯物論的歴史観つまり唯物史観(materialistische Geschichtsauffassung)が打ち出されたのです。唯物史観の公式は『経済学批判』の序文(1859年)によると「人々はその生の社会的生産において,一定の,必然的な,彼らの意思から独立な諸関係,すなわち,物質的生産諸力の一定の発展段階に照応する生産諸関係に入り込む。この生産諸関係の総体が社会の経済的構造,実在的な土台を成し,これのうえに法制的・政治的な上部構造がそびえたち,またそれ(土台)に一定の社会的意識諸形態が照応する。物質的生活の生産様式が,社会的・政治的・精神的な生活過程全般を制約する。人々の意識が彼らの存在を規定するのではなく,逆に,彼らの社会的存在が彼らの意識を規定する規定のである。」と表現されます。

つまり生きていくためには生産しなければならないので、それぞれの時代の生産力の水準に規定された生産様式があり、その生産様式特有の生産関係を取り結ぶわけです。つまり土地・建物・機械などの生産手段を所有する階級が支配階級になり、生産手段を持たない人々は、支配されて直接生産する被支配階級になります。それで年貢を取り上げられたり、賃金を支払われることを条件に働かされるわけです。この生産様式が経済的な土台となり、その上に諸制度や国家などが上部構造としてできあがります。文化や思想や宗教なども上部構造に含まれるわけです。経済的土台によって上部構造が規定されるのだから、「意識が存在を規定するのではなく、存在が意識を規定する」というわけです。

よくマルクス批判をする人は「意識が存在を規定する場合もある」と言って、マルクスの間違いを指摘する人がいますが、それは誤解です。経済が土台でその上に意識が生まれるから、勝手に前衛的な意識を作って世の中を変えてやろうと思っても、その時代の経済的な土台をしっかり踏まえていないと一時的に流行しても長続きはしないということです。もちろん先進的・革命的意識を労働者に注入して革命を起こそうというのがマルクスの立場ですから、意識が存在に働きかけるのは承知の上ですね。馬場 弘臣さんの作成された概念図を転載しておきます。

4.史的唯物論の定式

上の概念図では唯物史観と史的唯物論の使い分けがありません。最近はそういう使い分けはしなくなったのかもしれませんが、我々の若い頃1960年代は、経済的土台と上部構造の関係を「唯物史観の公式」と呼び、生産様式が五段階に発展していく図式を「史的唯物論の定式」と呼んでいました。唯物史観と史的唯物論は同義なのでどうしてそういう使い分けをしていたのかは謎ですが。

マルクスはギゾーの「歴史は階級闘争の歴史である」という言葉を用いて、各時代の支配階級の支配は生産力の発展に支えられた新興階級の台頭によって、社会体制の矛盾が飽和に達し、いずれは倒されて新たな時代変わっていくと捉えました。そのことによって労働者階級の闘争にも勝利の確信を与えたのです。

先ず「生産力と生産関係の矛盾」という意味を理解してください。生産力は人々が少しでも生産効率をあげようと創意工夫を重ねますから、徐々に発展していくのが普通です。それに対して生産関係は主人ー奴隷、領主ー農奴、資本家ー賃労働者の関係ですが、この関係はその時代が終わるまでずっと続きます。その時代の終わりの頃は古い生産関係が生産力の発展の邪魔になってくるのです。そういう場合に生産力の発展と生産関係の矛盾が大きくなるといいます。

先史時代は原始共同体の時代だったと思われます。元々私的所有は存在せず、共同体で生産を共同で行い、富を共同で消費していましたから、階級も階級的支配もありません。未開社会の後半になって共同体間での交換が始まり、交換の単位が家族同士の交換になっていって、私的所有が発展してきたと思われます。

やがて貧富の格差が生まれ、富を増やそうとして私有財産が発達するとしまいには人間自体が所有の対象に成り、古代奴隷制度が発達します。奴隷は子供も奴隷にされるので、家族が形成できず、労働意欲も乏しいので、戦争での奴隷補給ができなくなると、生産力は発展しません。

それで領主が土地を領有し、その土地を農奴が占有して、家族単位で農業を営み、領主に貢納する中世封建制社会になります。農奴は土地に縛り付けられ、収穫の半分ほどを貢納に差し出さなければなりません。領主は農民から収奪した貢納物を売って必要な物資に替えます。

やがて生産力が発達すると市場も発達し、農家は副業をしたり、商品作物を栽培して、収入を増やそうとし、領主はそれらも貢納させようとして階級闘争も激しくなります。また東西貿易の発展、地理上の発見で、世界から富を手に入れるために、毛織物産業を興そうとして、領主は土地をエンクロージャー(囲い込み運動)して農民を追い出し、牧用地にしたりしました。追い出された農民は浮浪者となり、毛織物工業などの労働者になります。また農村副業から家内工業が起こり、貢納も地代化して封建的関係が崩れていきます。

農村では貨幣経済が浸透して貧富の格差が拡大し、負債を抱えて土地の占有権を奪われて小作になったり、浮浪者になります。こうして土地から解放された人々が新たに起こった工業の労働者になって資本主義が発達しました。特に蒸気機関が工業に応用されると綿織物工業を中心に産業革命が興り、資本主義が確立したのです。資本主義は土地から解放され自分の身体以外何も持たない賃金労働者が生まれたことで可能になったわけです。

資本家は、必要な生産手段を用意します。土地・工場・機械・原材料・燃料ですね。それに賃金労働者を雇って生産させ、労働者が生み出した価値の一部を賃金として与えます。それは必要最小限度の生活費に当たります。その他の剰余価値は利潤として資本家に搾取される構造です。

マルクスは、資本家と労働者に二極分化するので、常に中間階級が没落して労働者の人口は過剰になるから賃金は最低限に抑えられると考えました。また機械の改良で生産性が上がると、労働者の生活物資は安くなるし、機械の改良は常に失業者を急増させるので、賃金水準は下がり労働者はますます窮乏化すると考えたのです。実際19世紀前半は労働者の窮乏化が進んだので、マルクスは労働者は革命に起ち上がる以外に活路はないと判断したのです。

将来社会については私有財産のない共産主義社会を構想していたのですが、一気に貨幣や私有財産が一切なくなるのではなくて、当面は生産手段は公有にして国家や協同組合が企業を所有し、運営するという形ですね。ですから労働者はその企業から賃金を受け取ることになるので、それで家族の生活費を賄いますから、生活手段についての私有財産は残ります。その段階を「社会主義」としました。もちろんそれは共産主義への過渡期のつもりだったわけです。

マルクスは中途半端は嫌いですから、将来的には貨幣もなくし、一切の私有財産をなくして、「能力に応じて働き、必要に応じて分配される純粋な共産主義」を目指しました。「能力に応じて働き、労働に応じて受け取る社会主義」に止まると、どうしても生活手段は私有で貨幣も残るので、財をため込んで、そこからまた企業を興して資本主義に逆戻りになるに違いないということですね。その意味では20世紀の社会主義はマルクスの予想どおり、資本主義に逆戻りしてしまったわけですね。

倫理思想としての共産主義は、人間が私利私欲に走るエゴイズムというのは、人間の内在的な本性ではなくて、私的所有という社会関係に由来したものであり、新しい共同体を構築できれば、類的本質としての人間の共同性が開花して「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という倫理観で、発展的な社会を構築できると確信していました。土台が上部構造を決定するという発想です。ですからよくそれは理想論で現実の人間を見ていないとマルクスは批判されますが、未来の人間は革命された革命的人間ということです。ただしマルクスはそれがすぐにでもできると考えていました。その認識は甘かったかもしれません。

しかしマルクスを人類史上最大の思想家のごとく言う人がいますが、それは最も虐げられた人々に、最も飢え餓えていた人々に、最も貶められていた人々に、最も偉大な人類解放の使命を自覚させ、人間として価値に目覚めさせたからでしょう。